探究を探究する―子どもの「やりたい」から始まる総合的な学習の時間の実践記録―(vol.5)

前回は、5年生総合的な学習の時間「究極のひよカフェ」の実践について、その個の究極への向き合い方から子どもたちの対立の様子を書かせていただきました。本音を言い合い、その個が材と本気で向き合うことで本物となります。その個がいつ本気になるかは分かりません。

今回も、その個の思いがふくらみ、切実な問題を解決する中で探究する姿を紹介したいと思います。

※文中に出てくる「個」という表現は、そこにいる子どものことを指します。その場にいるのは、その子だけなので、個という表現を使っています。

兵庫教育大学附属小学校 箱根 正斉

総合的な学習の時間における探究 5年生「究極のひよカフェ」続き

「究極のひよカフェをしたい」という子どもの思いや願いを実現しようと日々活動しています。

今回は、「イチゴを育ててカフェメニューの材料にしたい」と考えた子どもたちの様子をお伝えします。

ミントでイチゴを虫から守る

ミントが根付いてしまったイチゴのプランター

カフェの材料を育てる話となったとき、真っ先に出てきたのがイチゴでした。

子どもたちは、

「イチゴを育ててパンケーキの上にのせたい」

「ジャムやシロップにすると、アイスとかクレープとか何にでも使えそう」

と考え、栽培することとしました。

イチゴを育てたことがある個から、「虫やアリに食べられてしまう」といった意見が出ました。そこで、子どもたちが考えたのが、ミント作戦でした。ある個が校内に生えていたミントを見つけて教室に持ち込み、ミントの葉を飾っていました。その個はイチゴを植えたプランターにもミントの葉を置いて、虫対策をしていました。さらに、その個はミントの葉を毎回ちぎるのが面倒になったのか、茎ごと抜いてそのまま植えて対策しました。

しかし、ここで事件が起こります。なんとミントの茎から根が出てきて、プランターに根を張ってしまったのです。その個は、ミントの繁殖力が強いことを、校内の中庭のミントがすごい勢いで成長する様子や、インターネットで調べて確認していました。しかし、ここまで生命力が強いとは想定していませんでした。

そして思わず、

「ミントの繁殖力すげえ」

とつぶやき、生命力の強さを実感していました。

その後、ミントの茎を抜いて、代わりにまたミントの葉を置いて虫対策して、イチゴの栽培を続けていました。

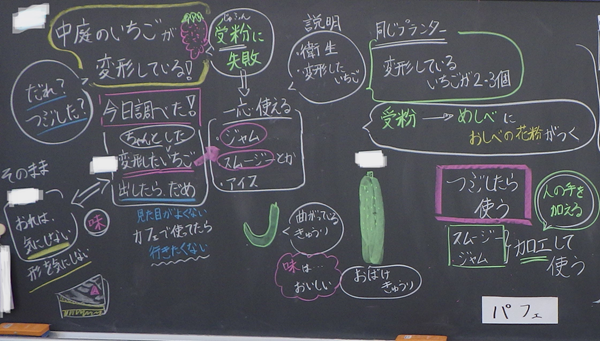

変な形のイチゴがある

6月20日。朝、変な形のイチゴができていることにある個が気付きました。

「栄養が行き届いていない?日光に当たっていないんじゃない?」

と原因を考えていました。さらに、そのイチゴをカフェメニューの材料に使うか、その個は悩んでいました。そこで学級の仲間に相談してみることにしました。インターネットで調べると「味は変わらない」「味が落ちる」という両方の意見が出てきます。

子どもたちからは、

「カフェで変な形のイチゴが出てきたら、そのカフェに行きたくない」

「俺は(見た目を)気にしない」

という意見が対立しました。

そんな中、曲がったキュウリの味が変わらないという事実により、学級での話し合いは、「使う」という方向でまとまりました。体験をもとにした意見を理由に、納得して答えを出していきました。

「形の悪いイチゴを排除する」

形の悪いイチゴ。このイチゴをきっかけにして、話し合いが行われました。その裏にあるのは何なのだろうと考えました。それは、「異質なものを排除する」という考え方ではないでしょうか。

普段生活する中でも、形の違うものは存在します。そして、異質だから排除しようという考え方もあります。一方で、希少なため、重宝されて高値で取り引きされることもあります。授業でのこの場面は、異質なものに出会い、考え方や捉え方を広げる機会だと捉えることもできます。

そもそも形の良し悪しは人が決めていること。その価値観をどう捉え、どう感じ、生きていくか、なのだと思います。そんな場面が暮らしの中でも表れてきます。その個が切実に思い、願い、考え、価値観を揺さぶるような学習を展開したいと思います。

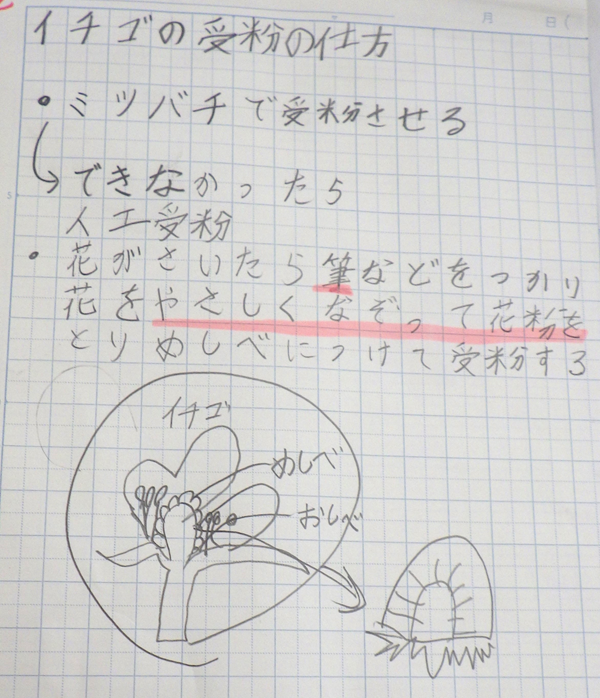

形の違うイチゴを見つけた個のその後の追究

この話題を持ち込んだ個は、話し合う過程で、「どうして変な形になるのか」を調べていました。意見を出した個は、家庭学習でイチゴの授粉方法について調べ、まとめてきました。

ただし、その後、自ら進んで追究し、花粉をめしべにつけるなどの行動にまでは至りませんでした。今振り返ると、このとき担任が仲間とともに認め合い、協働して学びに関わるようにつないでいたら、もっと探究し活動できたと考えています。担任は、ともに学ぶものとして子どもの行為・行動に気づき、一緒に活動しながら生活できると、自立して学ぶ個が育っていくのだと思います。

では、教師ができることは何でしょうか。

まず、その個が出る、立つタイミングに気づくことです。それを見取り、教師がともに協働して活動すること。このように適切に教師が関わることが必要だと考えます。それが、その個の思いがふくらみ、その個の願いを太らせていくことになるのだと思います。

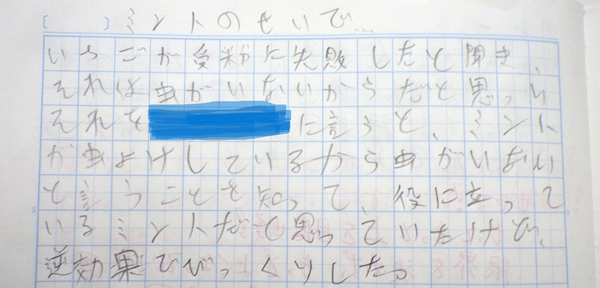

ミントを置くことの効果

ある個は、イチゴが受粉に失敗したことについて「虫がいないからだと思った」と、一日の振り返り日記に綴っていました。

横に置いたミントの葉で、イチゴの実を虫から守ろうと工夫していました。しかし、実際には虫を遠ざけることでイチゴの受粉不良を起こしていたことに気づいたのです。もともと実を守るためにミントを置いていたことが、逆効果になっていました。

こうした学びをきっかけとして、虫媒花や風媒花など、何を媒介にして受粉しているか、植物の特徴を知り、ほかの受粉の方法についても調べ、探究する学びへとつながっていきました。

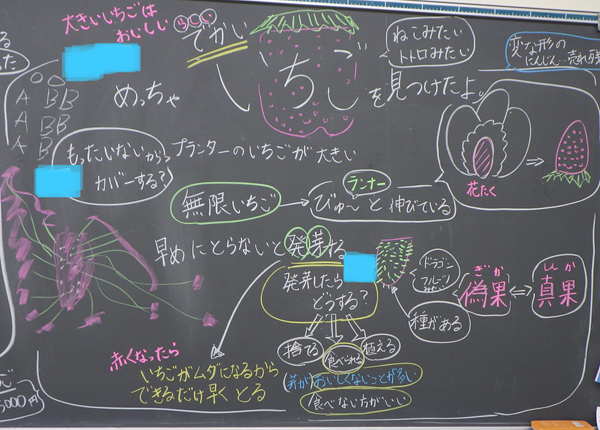

情報活用能力を暮らしの文脈の中で活かす姿「大きなイチゴがとれたよ」

大きなイチゴが収穫できたときのことです。

子どもたちは、大きなイチゴの収穫の喜びを語るとともに、さまざまな情報について、インターネットを通じて知識を獲得していきました。

「イチゴの種は黒いつぶつぶ」

「イチゴは、花托が大きくなって実になっている」

イチゴについてインターネットで調べ、教室前方のテレビに映し、共有しながら学んでいきました。収穫時期についても、発芽する前に収穫しないとドラゴンフルーツのように緑の芽が出てしまうことを知りました。

「イチゴの収穫が遅くなると、イチゴが無駄になってしまうからできるだけ早くとる」と自らの行動・行為を考え直す機会となっていました。

このように科学的な情報について、自分の思いを実現していこうと調べ、必要感をもとに知識として獲得していきます。そして、インターネットから得た情報を体験をもとに試し、実物と比較することでイチゴや植物に対する知識を確かなものとしていきます。このような学びは、多様な情報があふれる時代に、当たり前を疑いながら生きていく力を育み、必要な学びにつながっていくのだと考えています。

当たり前を問う瞬間。

当たり前のことを疑う。

膨大で多様な情報に囲まれて何が正しいのか、今の状況でどの情報が自分にとって有用なのか考える。

情報を鵜呑みにせず、確かめることが今の時代に求められていると思います。

自らの思いを実現していく中で探究し、学びを深めていきます。そうすることで、よりよくなりたい願いを太らせていくのです。

自ら対象と関わり、事実を認める。そこで生まれる問いから科学する。

「自ら問う」ことが大事なのだなと思います。

次回もどうぞよろしくお願いいたします。

箱根 正斉(はこね まさなり)

兵庫教育大学附属小学校

個がくらしを見つめ、その個が育つことを考えて実践に取り組んでいます。個が立ち、協働し、探究する。個がくらしをつくり、個が生きる。

生活科・総合的な学習の時間を中心として、その個が自分の思いを膨らませながら、自らの願いを実現し、自己実現を更新していく。

そんな個の育ちを目指して実践しています。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望