総合的な学習の時間の実践~地域とつながるプロジェクト学習の記録と振り返り(5)

今回は、これまでのまとめとして、総合的な学習の時間での子どもの「学び」をお伝えできればと思います。

明石市立鳥羽小学校 教諭 友弘 敬之

今回は、昨年度の総合的な学習の時間での子どもの「学び」を記します。

「活動あって中身なし」とは言われないよう、子どもが学び取った「学び」の中身をお示しできればと思います。

はじめに

昨年度の総合的な学習の時間の実践は、鈴木の提唱する「プロジェクト学習の手法」を用いたものでした。

鈴木は著書の中でプロジェクト学習を8つの段階で提案しています。

今回は主に最後の段階「学びの自覚」の様子についてお伝えします。

学びの自覚の段階

総合的な学習の時間について校内でもよく話題にします。すると、このような話が聞こえてきます。

「総合って発表して終わりって感じがするよね」「何かを発表する場がないと総合が終わった気がしないよね」

その通りでありますが、少し視点を変えると、「発表を通して子どもが何を学ぶのか」を念頭に置く必要があると感じています。つまり、「発表する」という活動に至るまでに、子ども一人ひとりの「学び」があり、「発見」があるわけです。そういった整理をせず、「発表したから学習が終わった」とするのでは少しもったいないように感じています。

だからこそ、プロジェクト学習の手法には「学びの自覚」という段階が用意されています。1年間なり、学期間なりでのさまざまな活動を通して、子どもたちが何を学び取ったのかを子ども自身が自覚し、言語化できる場のデザインが、本プロジェクトの最後に必要となります。

昨年度の実践

環境のデザイン

子どもたちの1年間の活動を「学び」として言語化できるようにしていくために2つの環境をデザインしました。こちらから「学びの自覚化の学習計画」(PDF)をご覧いただけます。

一つ目は、学習を整理できる環境です。学習支援ツール(ロイロノート)内に、撮りためた写真や記録を一覧にして提示しました。子どもたちは、それらの記録を参考にしながら「そういえば、この時大変だったけど、話し合って解決してきたね」「はじめはどうなるかと思ったけど、いい出会いがあってとてもよかったね」と、活動中に感じていたことなどを思い思いに想起しながらプレゼンにまとめていました。

二つ目は、それぞれの学びを共有できる環境です。学年で実施した最後の総合は、体育館で行いました。体育館では、9つのグループに1つの円形ボード「えんたくん」を用意し、チームごとに他のチームへプレゼンを行えるようにしました。その際、気になった言葉やキーワードを付箋に記述してボードへ貼っていく形をとりました。

対話の様子

学習が始まると、どのボードにおいても活発に交流がなされていました(写真)。ほかのチームの活動に対して質問をする姿や、素直に感心する姿など1年間それぞれの立場で本気で取り組んできたからこそみられる姿がそこにはありました。

しかし、活動の中で難しさもありました。それは、「具体的に行ってきた活動を似た活動で仲間に分けて、仲間ごとに名前を付けてごらん」と促したことです。子どもたちは大変戸惑っていました。具体的な活動を抽象化して、そこから学んだことを見出すというのはもちろん大人でも難しい活動です。それを、求めてしまったことが本時での大きな反省となりました。

学習を終えて

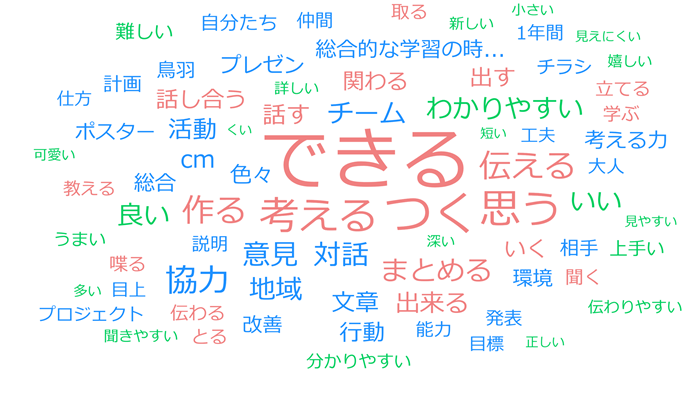

学年で対話した後、学びの様子を言語化できるようにアンケート形式の振り返りを記述するようにしました。全体の内容としては図に示す通りです。

「今年1年の総合での学びは何ですか?」という質問に対して、中央に大きく「できる」という言葉が目立つのが分かります。周辺を詳しく見ると、「プレゼン」「対話」「まとめる」「話す」と、他者へと思いや考えを伝えたりコミュニケーションをとったりすることが多く挙げられています。一方で、「最後まで」「粘り強く」「あきらめない」等の、非認知的な側面が言語化される様子はありませんでした。今後は、そういった非認知的な側面も自覚しながら学びを振り返っていけるような工夫を行っていきたいと改めて感じました。

個別の感想もいくつか紹介します。

「一年間の総合的な学習の時間で、わかりやすく他人に自分のしていることを伝える力と、そのためにはどのようなことをすればいいのかを考えることができるようになった」

「街の環境を意識して生活するようになった。例えば、再利用できるものとできないものでゴミを区別したりできるようになった」

「人の話を聞くときに、できるだけ重要なところの聞き漏らしがないようにうまくメモを取れる力と、話し合いで批判されることを恐れずに、しっかりと自分の意見をチームのみんなに提案することができる力と、集団で行動するときに、時に周りに合わせ、時に自分が率先して行動することができる力がつきました」

どの記述を読んでも、それぞれに1年間をかけて得てきた「学び」がそこにはありました。

おわりに

本校では、総合を軸としてカリキュラムマネジメントを行うことと同時に、地域のリソースを最大限に活用して学習を実施し始めています。

子どもたちが学びに「切実性」を持てるように、今年度の実践も力を入れていきたいと思います。年度末にまた実践を報告できればと思います。

関連リンク

友弘 敬之(ともひろ たかゆき)

明石市立鳥羽小学校 教諭

「単元学習」をテーマに学び続けてきました。その中で、「学習デザイン」「実の場」「問い」と、興味を広げてきました。今は「そもそも学びってなんだろう?」という問いと向き合っています。それは、子どもの学びだけではなく、教師としての、また大人としての学びも含みます。この学びの場を通して、私の問いを解決していきたいです。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

旭川市立大学短期大学部 准教授

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

静岡大学大学院教育学研究科特任教授

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望