総合的な学習と社会科の融合―小学校における探究的な学びと地域学習の実践事例―

総合的な学習の時間の学習活動と社会科の学習内容がリンクすることによって、子どもの学びの意味は深化します。

姫路市立白鷺小中学校 主幹教諭 竹内 哲宏

総合的な学習の文脈

本校の研究テーマは「白鷺発、未来を創造しようとする子どもの育成~地域とつながる探究的な学習を通して~」です。総合的な学習の時間では、どの学年も地域や姫路をテーマとした学習材を扱っています。ここでは、4年生の総合的な学習の時間の取り組みを紹介します。

4年生のテーマは「姫路木綿」です。第1時は、学年全体で集まってスタートしました。まず、3年生で取り組んだことや、学習を通して身についた力について話し合いました。そして、昨年度の4年生が収穫した「棉の種」(※植物の“わた”には、木偏の“棉”を用います)と出会います。棉の種に初めて触れる子どもたちは興味津々。一通り触った後、「わた」について知っていることを出し合いました。その後、今年の総合で身につけたい力と、これからやってみたいこと・調べたいこと・話を聞きたい人を出し合いました。

第2時も学年総合として取り組みました。めあては「学習の見通しを共有しよう」です。前時の振り返りをもとに、「したい」ことを「調べたい」「育てたい」「聞きたい」「広めたい」の4つに分類しました。この話し合いを通して、1年間の学習を「知る」「育てる」「伝える」というプロセスで進めていくことを共有できました。

第3時からは、クラスごとに活動を行いました。自分が調べたい問いを書き出し、グループで交流しました。グループの交流では、自分と仲間の問いを比べて「一番いいと思うもの」をホワイトシートに書き、黒板に貼りました。全員の問いを分類することで、綿に関する問いが焦点化されていきました。

その問いの中に「綿は必要なのか?」というものがありました。この問いを立てた意図を聞くと、「だって羊毛とか他のものがあるのに、綿を育てる意味があるのかなって思いました」と答えました。確かに、昨年の4年生から受け継いだとはいっても、その意味がわからなければ、子どもたちも棉を育てようという意欲は湧きません。そこで、一番上位の問いを「私たちにとって綿は必要なのだろうか」に設定し、それぞれのテーマを調べていくことで、この問いに対する答えを導き出していくという学習の流れにしました。

社会科の文脈

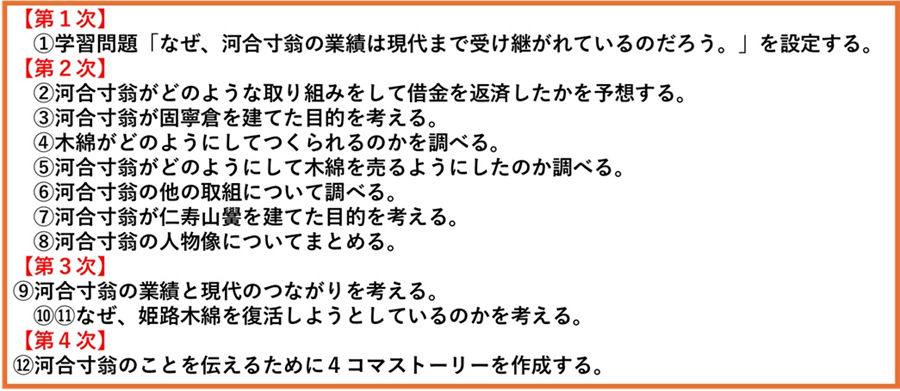

社会科では2学期に行う小単元「地域の先人のはたらき」を、5月に前倒しして行いました。地域の先人として「河合寸翁の取り組み」を取り上げるためです。

河合寸翁は、江戸時代後期の人物で、財政難に苦しむ姫路藩の改革の中心となった人物です。中でも、姫路木綿の江戸への専売制は、大きな成果を生みました。姫路城の近くには寸翁神社があり、校区内にある「綿町」は姫路木綿を取りまとめていた国産木綿会所が町名の由来となっています。

しかし、子どもたちは河合寸翁の存在や町名の由来を知りません。地域の先人として、河合寸翁を取り上げることで、小単元の目標である「地域の発展に尽くした先人は、様々な苦心や努力により当時の生活の向上に貢献したことを理解すること」を目指すと同時に、総合的な学習の時間に取り組んでいる「綿」と「姫路木綿」をつなげることを意図しました。図1に単元計画を示します。

第9時では、現代とのつながりについて考える際に、姫路木綿は明治時代に無くなったことを伝えました。その事実を知った子どもたちからは、残念な感情が生まれたようです。そこで、「姫路木綿復活プロジェクト」に取り組んでいる方を紹介し、「なぜ、復活しようとしているのだろう」と問いかけ、予想する機会を作りました。

一通り予想が出た後、「どうやったら確かめられる?」と尋ねると、「直接話を聞く」という意見が出ました。そこで、「○○日に来てくれます」と伝えると、教室には歓声や拍手が響きました。こうして、姫路木綿復活プロジェクトを実践している方の話を聞く場を設定することによって、総合的な学習の文脈と社会科の文脈が融合することになります。

姫路木綿復活プロジェクトに取り組む方の話を聞いたことで、子どもたちは総合で学んでいる「綿」と、社会科で学習した「姫路木綿」とが、少しずつ結び付き始めました。

総合的な学習の活動と教科の学習内容がリンクすることによって、自分の学びの意味を深めることができると考えます。

竹内 哲宏(たけうち てつひろ)

姫路市立白鷺小中学校 主幹教諭

世界遺産姫路城の目の前にある姫路市初の義務教育学校に勤めています。

資質・能力を育成するための授業づくりを中心に発信できればと考えています。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望