体育科における帯単元の一実践

今回は、体育科の学習における帯単元の実践を紹介します。「帯単元」とは、本来決められた学習時間(小学校であれば45分間)に短い学習活動を繰り返して実施する学習デザインを指します。

例えば、国語科の学習の始まりの5分で新出漢字を学習することも、言葉の定着を促す手立てとしての帯単元といえるでしょう。今回は、体育科の学習で行った帯単元を紹介します。

明石市立鳥羽小学校 教諭 友弘 敬之

まだまだ寒さは残りますが、暦の上ではそろそろ春を迎えます。

皆様におかれましては、ご体調にお変わりなくお過ごしでしょうか。

今回は、体育科の中で取り組んだ実践を紹介させていただきます。実はまだ現時点では単元は終了しておりません。ですので、子どもの学びの実際があまり記述できませんが、取り組みの具体としてご理解いただければと存じます。

3学期の外体育 何をしよう!?

学校には、年間カリキュラムというものがありますね。俗に「紙キュラム」とも揶揄されがちですが、体育科においては必要不可欠なツールです。本校のカリキュラムでは、3学期に体の動きを高める運動とハードル走が組み込まれていました。具体的には「なわとび」や「長距離走」そして「ハードル走」です。ここで2つの課題がありました。

①この3つを行っていく時数が足りない…(保健もあるし、3学期は短いし…)

②ずっと縄跳びしてても飽きるし、走るだけなんて絶対嫌がる…

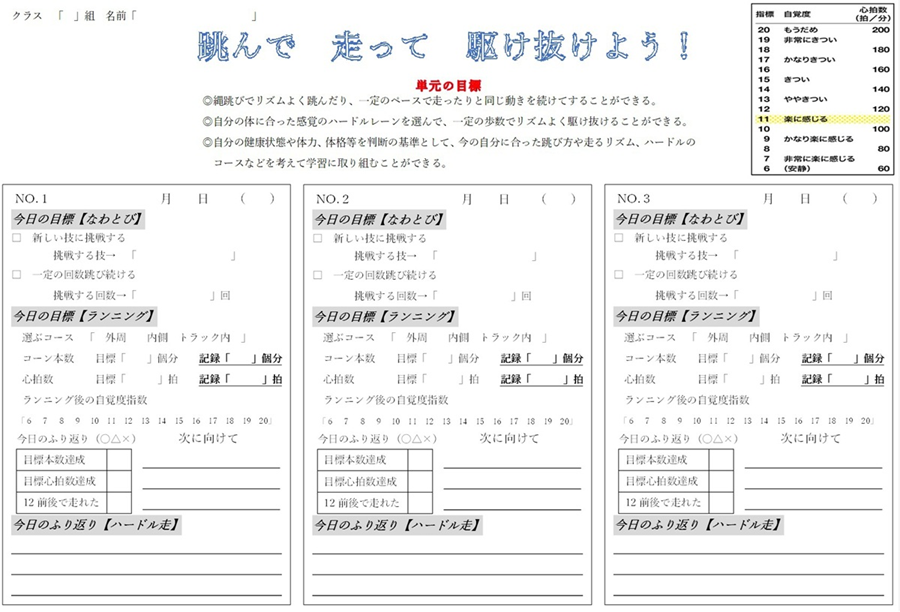

そこで、「なわとび」「長距離走」「ハードル走」の3つの内容を帯として組み合わせ、1時間の学習としてデザインしてみることにしました。具体的には、前半の15分で縄跳びをして、中盤の15分でランニングをする。そして最後の15分でハードルをする、という具合です。そうしてできたのが「跳んで 走って 駆け抜けよう!」という単元です(図1)。

単元の全体構成

図1をご覧ください。本単元は、単元名の通り3つの学習活動で構成しました。1つ目は縄跳びです。2つ目はランニングです。3つ目はハードル走です。そうすることで、一つ一つの活動にメリハリがつき、しっかりとした運動量を確保できるのではないかと考えました。

また、私個人として、単に1時間縄跳びを跳ぶ時間という学習がイメージできなかったというのも、この単元をデザインした理由であります。それぞれに活動はしていますが、一つ一つの学習活動にもちろん目標と手立てを講じております。

以下に一つずつその具体を示していきたいと思います。

前半 縄跳びの学習

単元導入時の児童の実態としては縄跳びに苦手意識を抱く児童もいました。苦手の理由の多くは「二重跳びができない」「後あや跳びができない」という、技ができないことからくる苦手意識でした。そこで、どの子もできる限り時間いっぱい技に挑戦できる時間を確保するために2つの手立てを講じました。

1つ目は、縄跳びの活動時間がわかるように8分程度の音楽をかけたことです。音楽があることで体が自然と動き出し、何度も技に挑戦できると考えました。

2つ目は、今日の目標を記述し、それらを振り返る時間を設けたことです。あてもなく跳ぶのではなく、今日の課題を明確にすることでできるようになりたい技に焦点化して学習に取り組めると考えました。

中盤 ランニングの学習

長距離走の学習は子どもたちの多くが好まない学習活動の一つといえると思います。ごくごく一部の児童からは「やったー!」という声が聞こえますが、大変稀です。

そこで、本単元では、「長い距離を走ること」「長い時間走ること」は学習の課題とは設定しませんでした。そうではなく、「自己内対話」を学習内容として位置づけたのです。具体的には、2つの指標を使いました。

1つ目は、心拍数です。子どもたちはランニング後に自身の脈拍を測定します。その数値に応じて自分の身体の様子を客観的にとらえようと考えたわけです。

2つ目は、自覚度指数です。図1の右上に記載している指数を用いて、走り終えた瞬間の自覚度を測りました。そうして自身の疲れた体を主観的に把握しようとしたわけです。

この2つの指標を見比べて次回の活動へとつなげていきました。ランニングを通して自身と対話し、自分の体調や状況に合わせて運動を行っていける様子を目指したわけです。

終盤 ハードル走

ハードル走の学習はある程度前年度から積みあがってきていました。具体的には、コースをまっすぐ走ることの良さや、自分に合ったリズムで走り抜けること、上方へ跳び上がるのではなく、前方へと進んでいくこと等を理解していました。そこで、学習の内容を「自分の体に合った歩数を見つけること。」と「抜き足を次の1歩につなげていくこと」に焦点を絞って学習をデザインしました。そのために、2つの手立てを講じました。

1つ目は、「タン 1 2 3」というリズムをとらえることです。ハードルの難しさの一つに、奇数歩にしたいけれど、着地の足を数えてしまいどうしてもうまく歩数が合わないということがあります。そこで、本単元では、あらかじめリズムの頭に「タン」を入れることで、しっかりと3歩をとらえていけるようにしたわけです。

2つ目は、6つのコースを用意したことです。身長の違いに伴って歩幅も人それぞれ変化します。そこで、ハードルのインターバルを6m、6.5m、7mと、3種類用意しました。また、大きなハードルに恐怖感を抱く児童もいると考え、それぞれのコースの隣にミニハードルのコースも用意しました。それらを駆け抜けていく中で、自分の体に合ったコースを見つけられることを企図したわけです。

成果と課題

単元の途中ではありますが、それぞれの学習活動の良さや課題を感じています。

前半の縄跳びに関しては、全体で二重跳びや後あや跳びを練習する時間を設定してもよかったと感じました。そうすることで、周りの子のできている様子に触発され、「僕もやってみたい」と、もっと練習することを促せたと思ったからです。

中盤のランニングについては、「自己内対話」を学習として位置づけたことで、「体調が悪いから見学します。という児童の数がとても少なかったことは成果といえると思います。高学年にもなると、理由を付けて長距離走を見学しがちではあるものの、どの子も一生懸命に走る様子が見られました。

終盤のハードル走に関しては、単元導入時に「踏み切り足」と「抜き足」を、しっかり提示しておく必要があったと感じました。そうすることで共通の言語が増え、「踏み切り足をもっと遠くに!」と、次の一歩につなげていくための声掛けができたと感じます。

まとめ

このようにして、3つの単元を組み合わせて学習に取り組んできました。

ただ縄跳びを跳ばせて、そのあとに走らせて終わりという学習は、あまり実施されていないとは思いますが、3つを組み合わせることでそれぞれのエッセンスがうまく混ざったような気がしました。

学習後の「今日の体育はめちゃくちゃ疲れた!」という子どもの感想にこの単元の成果が表れているように感じています。

友弘 敬之(ともひろ たかゆき)

明石市立鳥羽小学校 教諭

「単元学習」をテーマに学び続けてきました。その中で、「学習デザイン」「実の場」「問い」と、興味を広げてきました。今は「そもそも学びってなんだろう?」という問いと向き合っています。それは、子どもの学びだけではなく、教師としての、また大人としての学びも含みます。この学びの場を通して、私の問いを解決していきたいです。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

旭川市立大学短期大学部 准教授

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

静岡大学大学院教育学研究科特任教授

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望