自己肯定感を高めるためには自己有用感が大切だった

研修や本などでよく聞く「自己肯定感」という言葉があります。そして、「自己肯定感を高めましょう」とよく耳にします。自己肯定感を高めるためにはどうしたら良いのでしょうか。

実は、始めから自己肯定感の向上を目指すのではなく、自己有用感の向上を目指すことが大切なのです。

沖縄県那覇市立さつき小学校 教諭 石川 雄介

はじめに

県や学校での児童アンケートの中で「自分にはいいところがあると思いますか?」「自分のことが好きですか?」という自己肯定感に関する質問事項をよく見かけます。このようなアンケートを実施するたびに沖縄県は自己肯定感が低いと言われます。学校アンケートでも低い項目の常連になっています。

そもそも自己肯定感とは何でしょうか。

自己肯定感とは、自分のことを自分で肯定する、認める心のことです。上記のように、子どもたちは自分の良さに気づかず、自分のことを認めていないようです。いかにして自己肯定感を高められるのでしょうか。そこで私が注目したのが自己有用感の向上です。

自己有用感とは、自分は誰かにとって役に立っている、有用だと感じる心のことです。自己肯定感と自己有用感は兄弟のように切っても切り離せない関係にあります。その中で、私は自己有用感の向上を優先的に目指すべきだと考えています。

自己有用感ってこんなに大切!

子どもたちは自分の良さというものに気づいていないように感じます。いや、気づいているけれど恥ずかしがっているのかもしれません。「自分は優しい」「自分はみんなに気を配れる」「自分は静かに準備ができる」「自分は発表が得意」「自分は計画的に行動ができる」など、日頃の自分の活動の良さについて自分で認めていないと感じます。

改めて自己肯定感とは、自分の良さを自分で認めて肯定する心のことです。これが難しく、自分で自分のことを認める、好きだという子はどれだけいるのでしょうか。どちらかというと少数派だと思います。大人でも多くはないと思います。周りに「あなたのここが素敵だよ」と日々言われることなんてあるのでしょうか。自分から「自分のここが素敵だな」と思いながら過ごす子がどれだけいるのでしょうか。担任が道徳の時間などに意図的に組み込んで言わせる、考えさせることはできますが、その1時間だけでは自己肯定感を高めるのは難しいと思います。自己肯定感を高めるためには、自分が誰かのために役に立っていると日常的に気づかせる、感じさせることが大切です。それが自己有用感です。

自分が誰かの役に立っている、自分の働きで誰かが救われていると感じさせることによって、自分の良さに気づき、自分のことを段々と素敵な人だと感じられると思います。例えば、欠席児童の分の給食当番や掃除当番などを代わりに手伝う事によって、自分が欠席分の当番活動を支えていると感じることができます。そして、自己有用感の向上を目指すために最重要なのは、周りの人に自分の良さを認めてもらったり、褒めてもらうことです。周りの人に褒めてもらったらもちろん嬉しいですよね。先生から褒められたら尚更嬉しいと思います。そうやって、周りの人から認めてもらうことによって、「あっ!自分ってこんな良いところがあったんだ。」と気づき、自己有用感が高まります。

自己有用感が高まる事によって自分は人の役に立っている、自分の良さはここにあったんだと感じ取ることができます。自分の良さを周りに認められる事によって、自分自身を認め始めます。これが自己肯定感の始まりです。よって、周りに認められる事によって自己有用感が高まり、それに伴って自分自身で自分を認めて自己肯定感の高まりに繋がっていきます。自己有用感を高めることで初めて自己肯定感の向上を目指すことができます。

では、担任はどのような働きかけをすべきなのでしょうか。

担任は子どもたちに自己有用感を与える場面を意図的に提供しなければなりません。例えば、上記の場面だと欠席している子がいることをみんなに伝えたり、お手伝いを意図的に準備したりなど、子どもたちに気づかせて行動させる場を設けます。いきなり子どもたちは周りの様子に気づいて行動することはできないので、担任の働きかけで気づく力を育む必要があります。また、自分自身の素敵なところを把握させたり、周りの人に褒められたりする仕組みを担任が準備する必要があります。その時、子どもの良さを可視化、つまり見える化する必要があります。そのためには、やはり掲示物が活躍します。

「良さを見つける活動(good見つけ合い)」で自己有用感UP

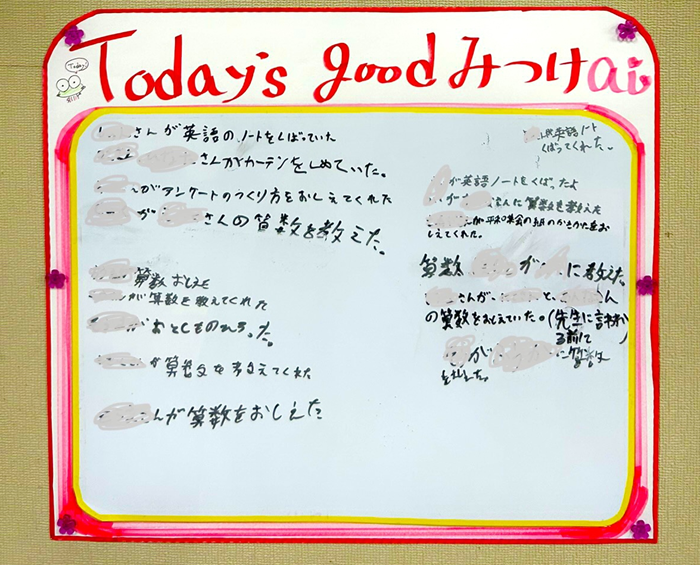

私は自分の良さを把握させたり、周りの人が褒めやすくするために「良さを見つける活動(good見つけ合い)」を取り組んでいます。

友達の良いところを見つけたらホワイトボードに書き込みます。友達に支えられたり、勉強を教えてもらったりなど、自分が友達に優しくされたことも書き込みます。また、自分が誰かのために何かできたことがあれば、自分自身でも自分のことを書き込みます。

この活動の良さは、自分で気づけない良さを誰かが認めて書き込んでくれていることです。しかも、自分が知らないところでいつの間にか誰かが書いてくれています。「誰かが自分のことを見てくれたんだな。良さを見つけてくれたんだな」という考えを持つことができます。さらに、面と向かって相手に気持ちを伝えることが苦手な子も、静かにスッと書き込むことができます。学級の活発的な子だけでなく、控えめな子も一緒に取り組めるところも「good見つけ合い」の良さです。

この活動で特に気を付けるべきことは、目立つ子ばかりの名前が多く記入されることです。学級の中心になるような子にはやはり視線が行きがちです。そこで、担任が意識して誰が書かれているのかある程度チェックし、回数が少ない子を把握します。そして、「今日は〇〇さんの良さをみんなで見つけたり、こんなことをしたらいいよと教えたりしよう」と声掛けをします。すると、みんなで○○さんに関わろうとしたり、いつも気づかなかった良さを発見したりなど、活発に活動してくれます。もちろんですが、ホワイトボードに記入してくれた子も大いに褒めます。「友達の良さを見つけて、さらにそれを伝えようとしてくれていることが素晴らしい!」と褒めます。書いた人も書かれた人も褒められる気持ちの良い仕掛けです。

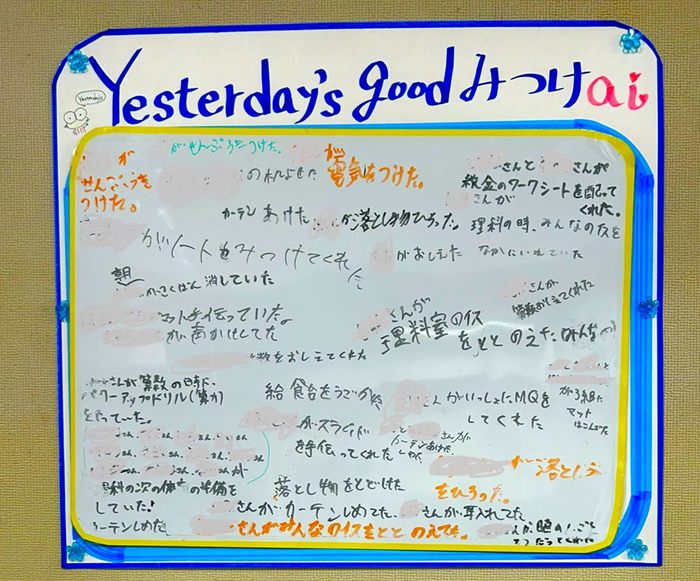

このようなホワイトボードや付箋紙などに友達の良さなどを書く活動は聞いたことがあるかもしれません。しかし、実は一番の狙いは他にあるのです。私はホワイトボードを2枚準備し、「Today’s」と「Yesterday’s」の2種類に分けました。「Today’s」にはもちろん今日のことを記入します。「Yesterday’s」には昨日みんなで見つけた友達や自分の良さが書いてあります。

この「Yesterday’s」がポイントになります。昨日の友達の良さから「この人のこんな良いところを真似してみたい。身につけたい」と感じさせます。ここでは担任から「昨日の良さから真似できそうなものを一つ選んで自分の力にしてみて」と声をかける必要があります。

こうして友達の良さをみんなで認めて真似して引き継いで、学級全体が良い心のオンパレードになっていきます。自分の良さを誰かが認めて書いてくれたり、さらに真似してくれていることがまさに自己有用感の向上に繋がっています。せっかくホワイトボードに書いたものがその日一日限りで消えてしまうのは悲しいなと思い、次に繋げることを考えてこのような2枚組の活動を生み出しました(放課後にYesterday’sを消して、Today’sと交換して貼り替えます)。

加えて、以前「掲示物に命を与える(1)」でお話をした「効果的で変動的な掲示物」にもなっています。自己有用感の向上を図るために効果的で、毎日ホワイトボードの中身が変わる変動的にもなっています。毎日子どもたちに活用される事によって掲示物に命を宿しています。

自己有用感の向上は学級に温かく優しい空気をもたらす

このように、担任の働きかけによって子どもたちは自己有用感を感じ取ることができます。最初に述べたように、自己有用感の向上を目指す事によって初めて自己肯定感を持たせることができます。

私の教室では、毎日友達や自分の良さをみんなが認め、帰りの会で紹介して賞賛し合い、それを明日に繋げる活動を行なっています。とても温かく優しい空気に包まれます。そうすると自ずと自己肯定感もぐんぐん高まっていきます。さらに学級経営も上手くいってwin winです。掲示物でも授業内でも帰りの会でもいつでも良いので、自己有用感を高める活動をルーティン化して取り組んでみませんか。

何卒

石川 雄介(いしかわ ゆうすけ)

沖縄県那覇市立さつき小学校 教諭

沖縄県の小学校教員として10年以上、子どもも担任も楽しむ学級づくりや授業づくりを研究しています。

私のモットーは「合いのある学級づくり」で、特に『思い合い、支え合い、学び合い』に重きを置いています。

また、授業や生活の中で他者尊重の心を育む仕掛けや子どもの興味を惹くアイディアを考えるのが大好きです。

効果的な掲示物の作成や子どもも担任も楽しめるアイディアなど、多種多様な教育場面について伝えていきたいと思います。

同じテーマの執筆者

-

大阪府公立小学校教諭

-

立命館宇治中学校・高等学校 数学科教諭(高校3年学年主任・研究主任)

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

木更津市立鎌足小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

沖縄県宮古島市立東小学校 教諭

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

北海道旭川市立新富小学校 教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望