道徳の公開授業:「続・アリとキリギリス」を題材に、考え、議論する New Education Expo 2024 リポート vol.8

「特別の教科 道徳」がスタートして久しい。しかし未だに「今までの道徳と何が違うのか」「教材文を読み解くなら、国語と同じではないか」といった悩みも聞こえてくる。そこでNew Education Expo2024では、東京学芸大学附属竹早小学校2年生の公開授業を開催。GIGA環境も用いた、今求められる道徳の授業像とは?

小学校での1人1台端末を活用した公開授業と振り返り(第2学年 教科:道徳)

【授業者】

東京学芸大学附属竹早小学校 幸阪 創平氏

【講評】

放送大学 客員教授 佐藤 幸江氏

キリギリスの生き方に自己を投影する

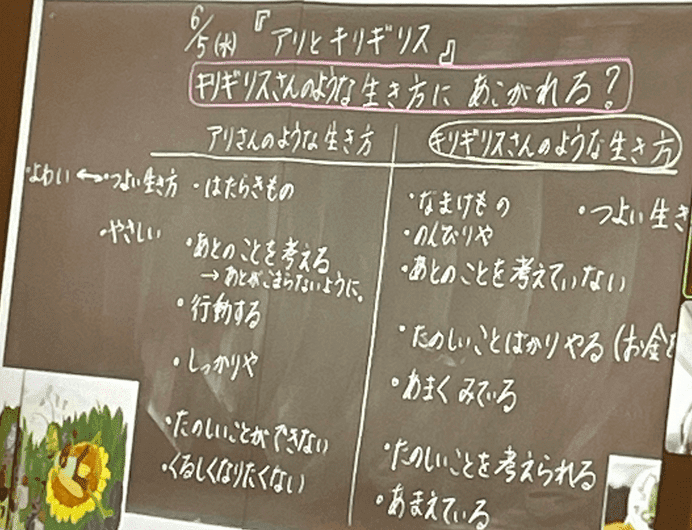

「前時は、『アリとキリギリス』を読みましたね。それぞれどんな生き方かを考えたところ、『アリは働き者。しっかり屋』といった意見が出た一方で、『楽しいことができてない』という意見もありました」

授業は前時の振り返りから始まった。大型スクリーンに前時の板書が投影されると、子供たちの頭に一瞬で前時の学びが蘇った。

東京学芸大学附属竹早小学校 幸阪 創平氏

「前の時間に、『キリギリスのような生き方に憧れる?』というアンケートを取りましたが、どうなったと思いますか?」

と、幸阪先生はその結果を映し出した。8割が「憧れない」との結果に、子供たちはざわつき、口々に喋り始めた。

「キリギリスは最後死にそうになる。こんなふうになりたくない」

「でもさ、キリギリスみたいに楽しく遊んでる人がいてもいいじゃん」

そんな子供の様子を見渡して、幸阪先生はこう言った。

「みんな、いろいろな意見があるようですね。実はこの話、続きがあるんです」

えっ?!と驚く子供たちに、幸阪先生は自作した「続・アリとキリギリス」を読み聞かせ始めた。

続編のあらすじ1

――キリギリスには夢があった。もっとうまく歌えるようになって、大きな舞台でコンサートを開く夢だ。もっと上達するために、遠くの森に住んでいる名音楽家・スズムシさんのレッスンを受けたい。そのためは、お金がいる。そこでキリギリスは、人が変わったように、せっせと働き始めた。雨の日も風の日も1年間毎日働き続けてお金と食料を貯め、旅立ちの日がやってきた。――

話はまだ続くのだが、幸阪先生はここで一度区切って、子供たちにこう問いかけた。

「もし自分がキリギリスだったらどうする? 旅に出ますか?」

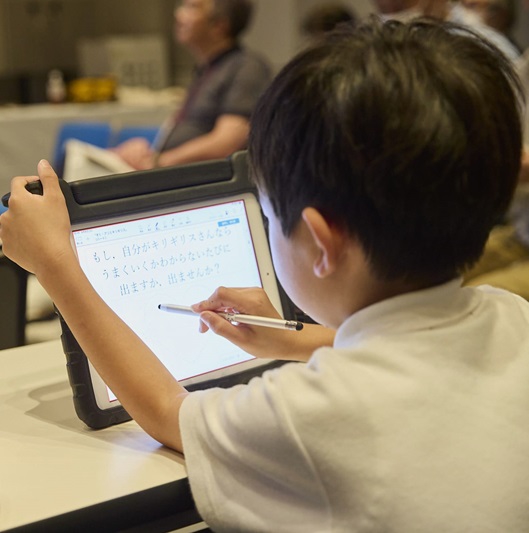

顔を見合わせる子供たち。うーんと考え込む子もいる。ここで幸阪先生は、子供たちの端末にデジタルワークシートを配布した。そこには、大きなハートマークが描かれていた。

「旅に出るという人は赤、出ない人は青でハートマークを塗ってください」

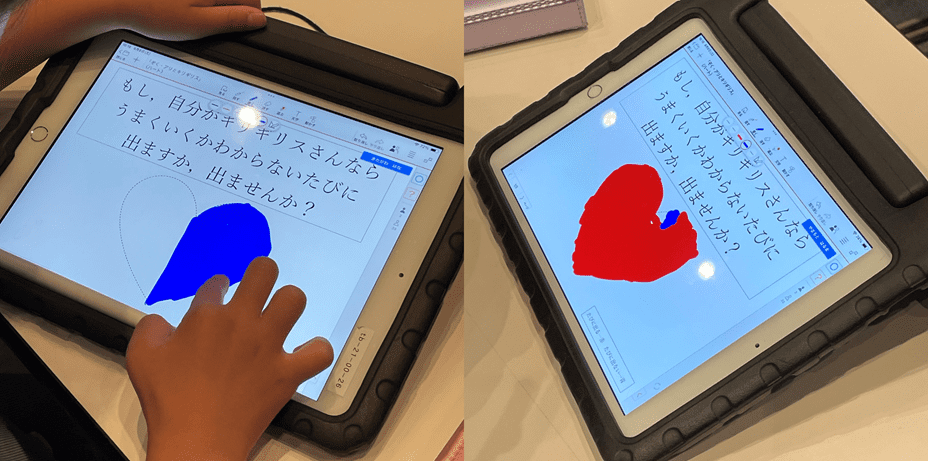

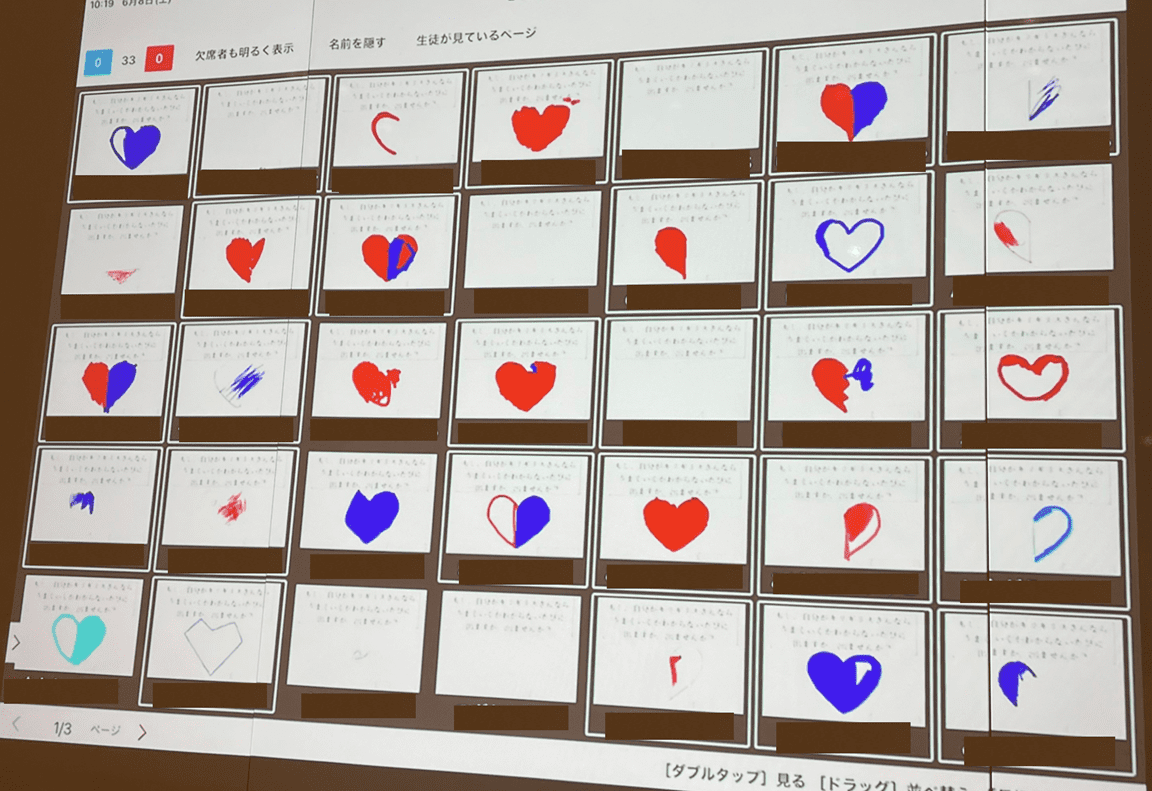

子供たちは端末を開き、思い思いの色に塗り始めた。赤一色に塗る子もいれば、赤と青が半々の子も。中には、不安を表すかのようにハートをギザギザに縁取る子もいた。この活動のねらいを、幸阪先生はこう説明する。

「低学年はボキャブラリーがまだ少ないため、複雑な感情を言葉で表現するのが困難です。でも色を塗る形なら、自分の気持ちを表しやすいし、他者の意見も理解しやすくなります」

大型スクリーンには子供たちが書いたハートが一覧表示されたが、一つとして同じハートはない。多様な考えが可視化されていた。

ハートを塗り終わると、子供たちは堰を切ったように、自分の意見を次々と発表し始めた。

「不安と楽しみ、両方の気持ちがある。でもやっぱり自分なら旅に出ると思う。お金は1年ぐらい持つと思うし」

「旅に出たいけど、アリさんを心配させたくないなぁ」

「旅の途中で動物に襲われ、死んじゃうかもしれない。それでも行ってみたい!」

みんなの意見が出揃ったところで、幸阪先生は続きを読み始めた。そこには衝撃の展開が、待っていた。

続編のあらすじ2

――あれからどのぐらいの時間が流れたのか。キリギリスが帰ってきた。大きな舞台でコンサートを開く夢は、叶わなかった。お金も食べ物も底を尽き、キリギリスは帰郷した。そんなキリギリスを、アリたちは温かく出迎えた。――

子供たちはどよめき、ざわついた。隣同士で話し合い始めた子もいる。その様子を見て、幸阪先生は問いかけた。

「さっき、『夢のためにお金を使うのはいいけど、もし失敗したら無駄になる』と、心配していた人がいましたね。キリギリスの夢は叶わなかったけど、無駄だったと思う?」

この発問は、子供たちを強く刺激した。ある子は、口を尖らせてこう反論した。

「夢が叶わなかった? そんなことないよ! スズムシさんに歌を教わることはできたし、上手になったはず。もう一度挑戦すれば、今度はコンサート開けるはずだよ!」

その言葉に、別の子が反論した。

「でも、キリギリスさんかわいそうじゃん。お金も食べ物もなくなっちゃってさ。せっかく頑張って貯めたのに」

それを耳にして、また別の子が立ち上がった。

「かわいそうとは思わないな。だって夢のために頑張ったんだから! あきらめずに頑張り続ければ、夢は叶うはずだよ」

議論は沸騰し、みな自分の思いを口にし始めた。前時ではキリギリスの生き方に否定的な意見が多かったのに、今やキリギリスに好意的な意見が大半を占めていた。「よくがんばった。もっとがんばれば、きっと夢は叶う!」といった、前向きで優しく、「がんばる人をリスペクトする」意見が多いのが印象的だった。

なぜ子供たちは、キリギリスに強く共感したのか。その理由は、すぐ明らかになった。激しく感情を揺さぶられた子供たちに、幸阪先生はこう問いかけた。

「みんなにもこういう経験ある? 夢のために努力したけども、うまくいかなかったという経験はありますか?」

「あるよ!」と、次々と手が挙がった。

「ぼくはサッカークラブに入ってるのだけど、最初に出た大会は3位だった。次こそ優勝するぞ!と練習をすごく頑張ったけど、2位だった。その次も、2位だった」

でも、と子供は続けた。

「絶対にあきらめない。もっと頑張って、次こそ優勝します!」

別の子どもも、自分の経験を披露した。

「わたしは水泳を習ってるけど、がんばってもタイムが伸びない時もあります。でも、がんばることをやめようとは思いません」

子供たちはもっと話したそうだったが、残念ながら終了の時間が近づいて来た。幸阪先生は紙のワークシートを配布し、「今日の授業を振り返って、思ったことを書きましょう」と指示した。

一心不乱に書く子供たちに近寄ってみると、「夢に挑戦したキリギリスはえらい。自分もそうなりたい」「夢に向かってがんばり続けることが大事」といった決意が、書き連ねられていた。この物語を読んだ「感想」に止まらず、「自分もこうなりたい」という「意思」にまで高まっているのが、わかった。

「特別の教科 道徳」へ授業を改善するには

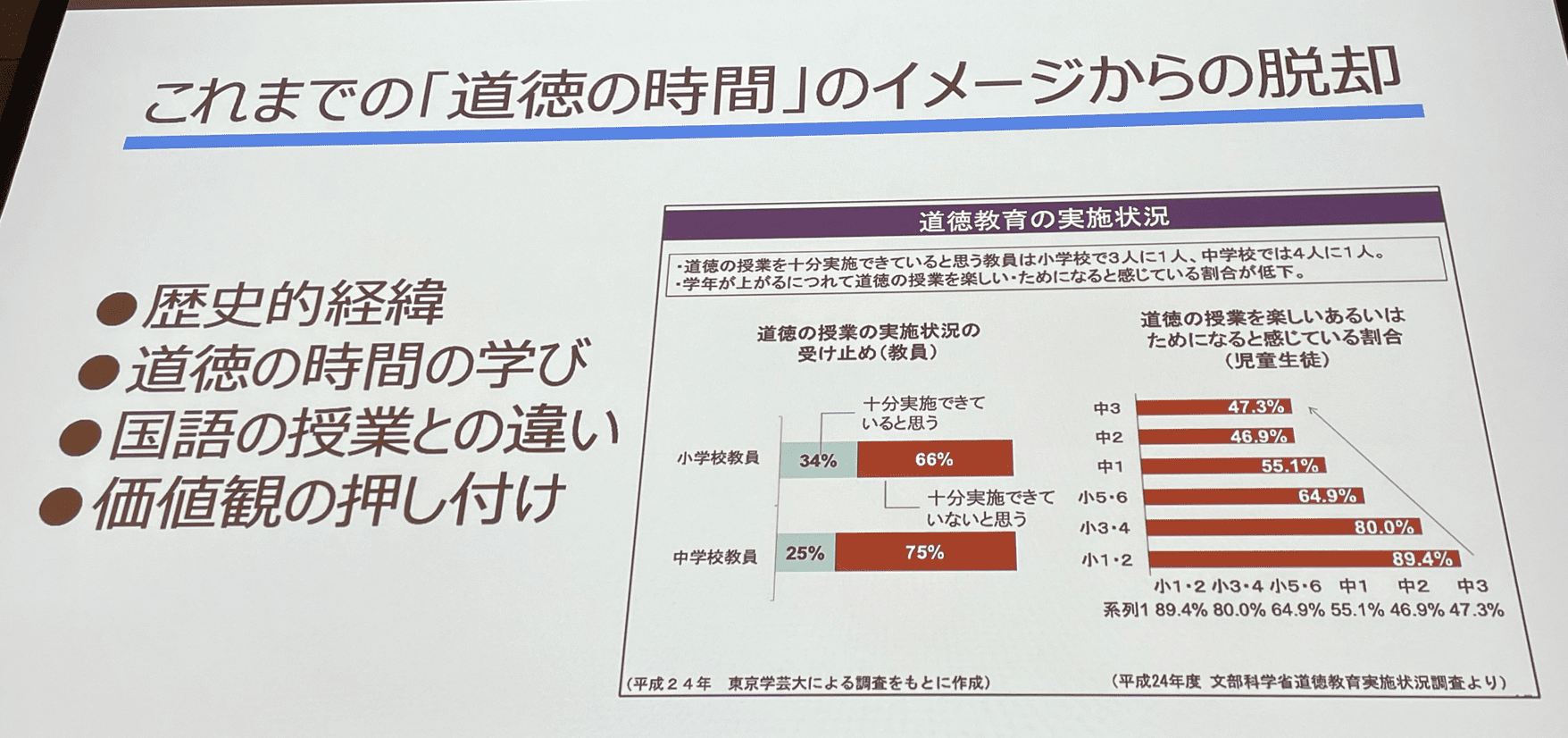

続いて、放送大学の佐藤幸江・客員教授による講評が行われた。まず佐藤客員教授は、先生や子供たちが持つ「道徳」のイメージを紹介した。

- 道徳は教材文を読み解く活動になるので、「国語とどこが違うの?」と戸惑う先生も多い。

- 当たり前でわかりきってることを、何度も何度も子供に言わせて、「価値観を押し付けている感じが嫌」という声もある。

- 子供も、小学校低学年は「道徳が楽しい」が、年齢が上がるにつれて道徳嫌いが増えていく。

放送大学 客員教授 佐藤 幸江氏

こうした問題を解決し、今の時代に合った道徳教育を実現するために、「特別の教科 道徳」はスタートした。これは「考え、議論する道徳」への転換だと、佐藤客員教授は指摘する。

- 考える:主体的に、自分自身の関わりとして、多面的・多角的な考え方と出会い、感じ方や考え方を明確にする

- 議論する:多様な感じ方や考え方と出会う。納得解―自分の中にあった気づき、感じ方や考え方をより明確にする

こうした道徳の授業へ改善していくことが今求められているのであり、今日の幸阪先生の授業はまさにそうなっていたと、佐藤客員教授は高く評価した。それを受けて幸阪先生は、子供たちが活発に「考え、議論」できるようにするために込めた工夫を解説した。

「アリとキリギリスはイソップの童話ですが、イソップ童話は『こういうことをすると、よくないことが起きるので、やめましょう』という教訓じみた話が多い。そのまま子供に読ませても、『先生はこういうことを言わせたいんだろうな』と忖度して、同じような反応しか返ってきません。だから子供一人ひとりが、自分のこととして考えられるような続編を作りました。

授業でも、『もし自分なら』と考えさせる発問や展開を意識しました。これを意識できないと、ただの『感想発表』で終わってしまいます」

この「もし、自分だったら」と我が身に置き換えたり、多様な価値観に触れつつ、多面的・多角的な視点で考えさせることこそ、「国語と道徳の大きな違いだ」と、佐藤客員教授は指摘する。

最後に、佐藤客員教授はこう締めくくった。

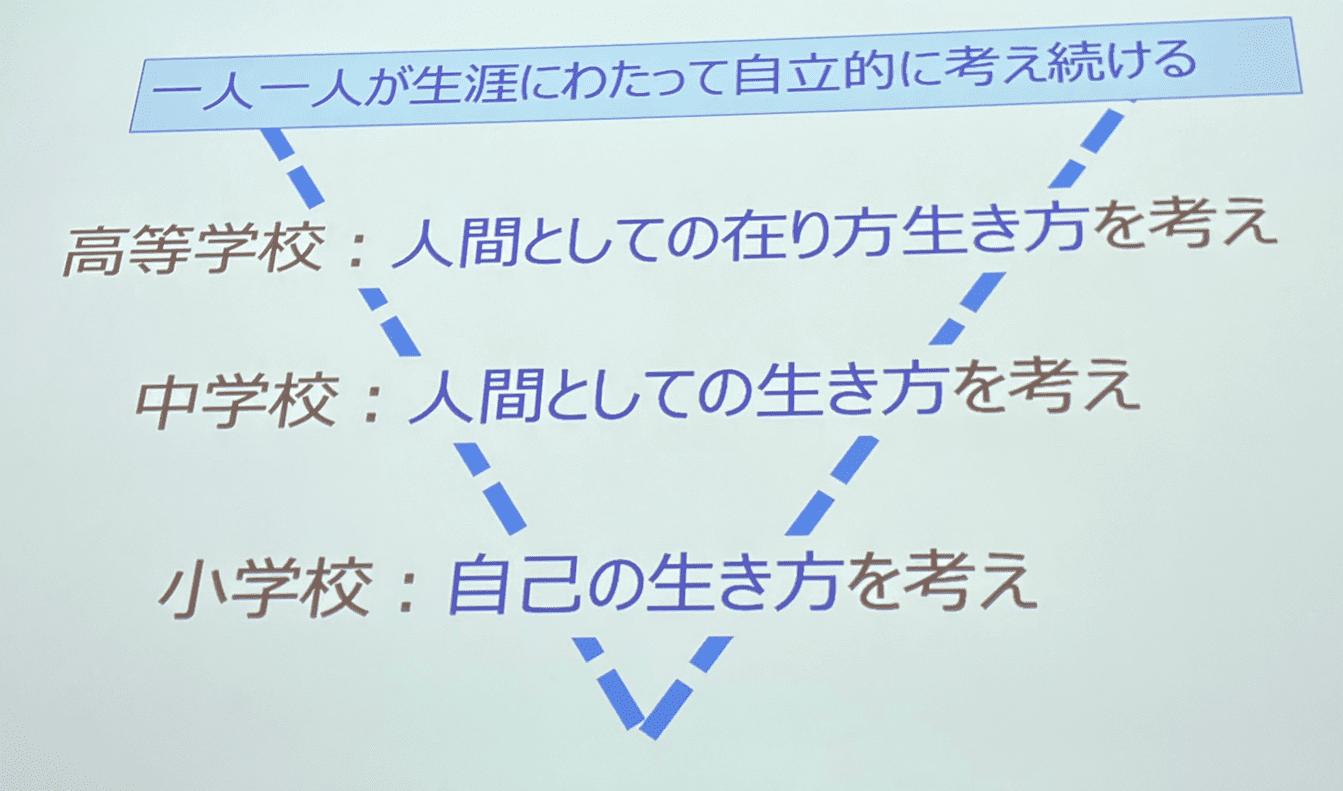

「大事なのは生涯にわたって自立的に考え続けることです。小学生は小学生なりに、高校生は高校生なりに、『生き方』を考え続ける。これが、道徳で養うべき力なのです」

記者の目

幸阪先生オリジナルの「続・アリとキリギリス」を読んで、「なぜキリギリスを失敗させたんだろう。夢が叶う展開にすればいいのに」と、最初は腑に落ちなかった。しかし、子供たちの反応や意見に触れて、この展開にした理由がよくわかった。子供たちの感情は激しく揺さぶられ、キリギリスに自己を投影して考えられるようになっていた。

「こういう授業を、自分も子供の頃に受けたかったな」、というのが正直な感想だ。多くの先生が、こうした授業を行うようになってくれたら、と願うばかりである。

取材・文:学びの場.com編集部 写真提供:New Education Expo実行委員会事務局

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

関連記事

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望