MEXCBTの活用で個別最適な学びをつくる(後編) 多様な問題で飽きさせず、児童のICTリテラシーの土台をつくる

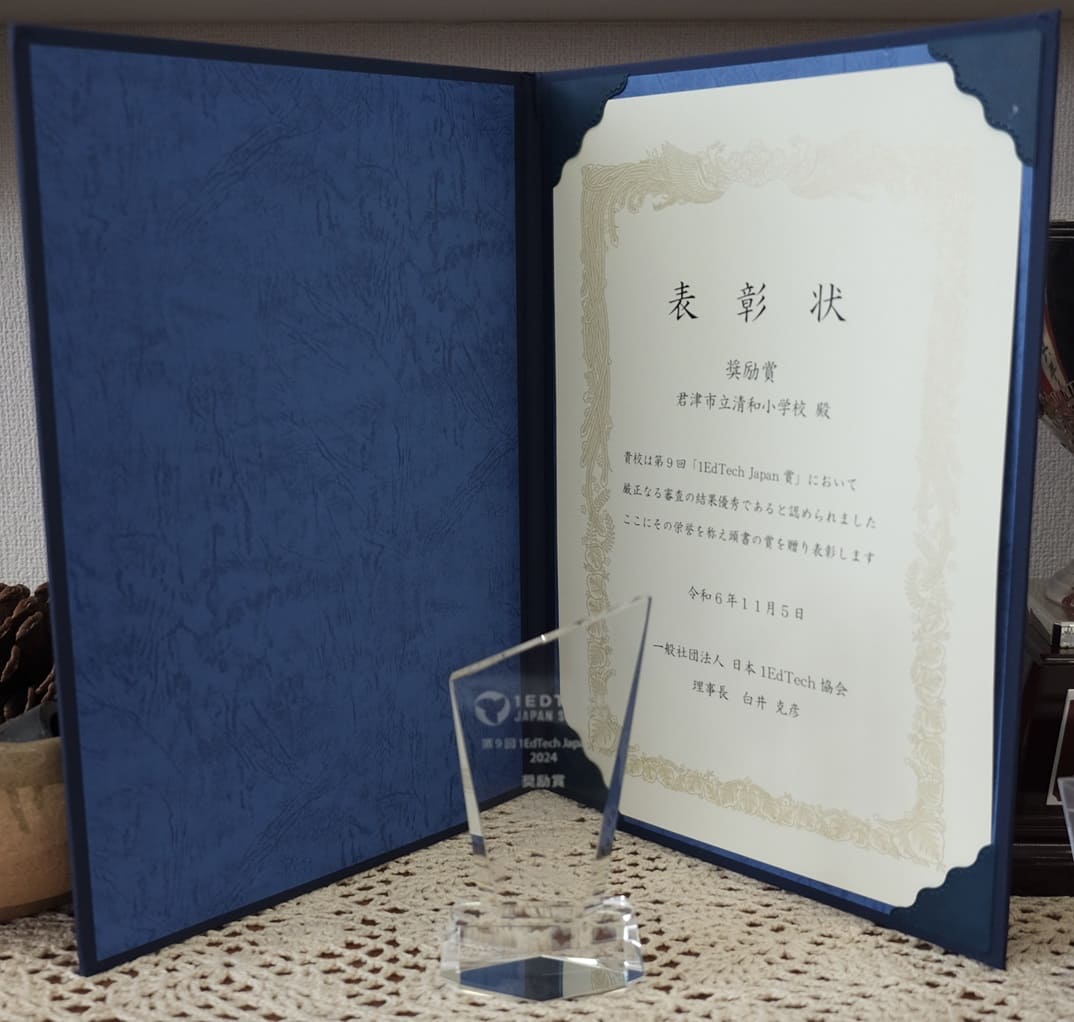

第9回 1EdTech Japan賞にて奨励賞を受賞した千葉県君津市立清和小学校の三平大輔教諭は、MEXCBTに搭載された問題や自作の問題を活用した授業実践を行うだけでなく、MEXCBT活用の研修会で講師を務めるなど、MEXCBT活用の推進役としても教育現場で活躍している。後編では、MEXCBT導入のきっかけや児童たちの反応、教育効果、1EdTech Japan賞を受賞した取組について、三平教諭にお話を伺った。

意欲的な学習にMEXCBTを活かす

三平 大輔教諭

―今日の授業のねらいについて教えてください。

三平教諭(以下、三平) 自分たちで問題を作って出し合うことで、学習した内容を深く理解することがねらいです。一度インプットを行っているので、それを問題作りでアウトプットし、さらにその問題を他の児童たちが解いてインプットするサイクルを目的に構成しました。

―2021年の12月からMEXCBTを活用されていますが、その経緯を教えてください。

三平 以前からCBT(Computer Based Testing)に興味を持っており、文部科学省が児童生徒向けに開発したCBTシステムの存在を知りました。実証用学習eポータルを導入し、市内初のMEXCBT活用校となりました。

MEXCBTには「ちばっ子チャレンジ100」の問題や全国学力・学習状況調査の過去問が搭載されていることを知り、通常のデジタルドリルとはちがう問題形式に挑戦できる点に魅力を感じました。また、紙ベースで解いていた問題がデジタル化され、無料で利用できるのも大きなメリットでした。 導入後は既存のデジタルドリルに加えて、第3のドリルとして、朝の10分間学習や家庭学習、授業、単元テストでも活用しました。2024年度は、主に家庭学習や授業の復習に活用しています。―既存のデジタルドリルとの違いは何ですか。

三平 既存のドリルではポイントを稼ぐことが目的化し、問題文をしっかり読まずに、同じ問題を惰性で繰り返し解くことも多い印象がありました。一方で、MEXCBTは選択式や記述式以外にも画像のドラッグ&ドロップ、線つなぎ、数式ツール、プルダウン、録音など多様な解答形式があり、既存のドリルとは一線を画しています。そのため、新たな挑戦として導入する価値があると感じました。

―導入直後の児童たちの反応はどうだったのでしょうか。

三平 最初に「ちばっ子チャレンジ100」の3年生理科の問題に挑戦しましたが、記述式の問題では自動採点がうまく機能しないケースがありました。これに対して、「どうなっているの?」といった疑問の声が上がりました。しかし、使い続けるうちに私も児童も「今までにない問題が多くて楽しい」「間違い探しのようで面白い」と思うようになり、異なる学年の児童たち同士がMEXCBTの問題について会話する様子が見られるなど、意欲的な姿勢で取り組めるようになっていきました。

問題作成にも継続的に挑戦し、PDCAサイクルをまわす

―現在までにすでに50問ほど問題を作成し、MEXCBTに搭載されていますが、操作は難しいですか。

三平 市の教育委員会に問題作成アカウントを申請してもらい、問題作成をしています。必要な操作は、文字入力や画像・動画・音声挿入などPowerPointと同じレベルで、慣れれば誰でも30分~1時間程度で問題を作成することができます。

―どのような工夫をされていますか。

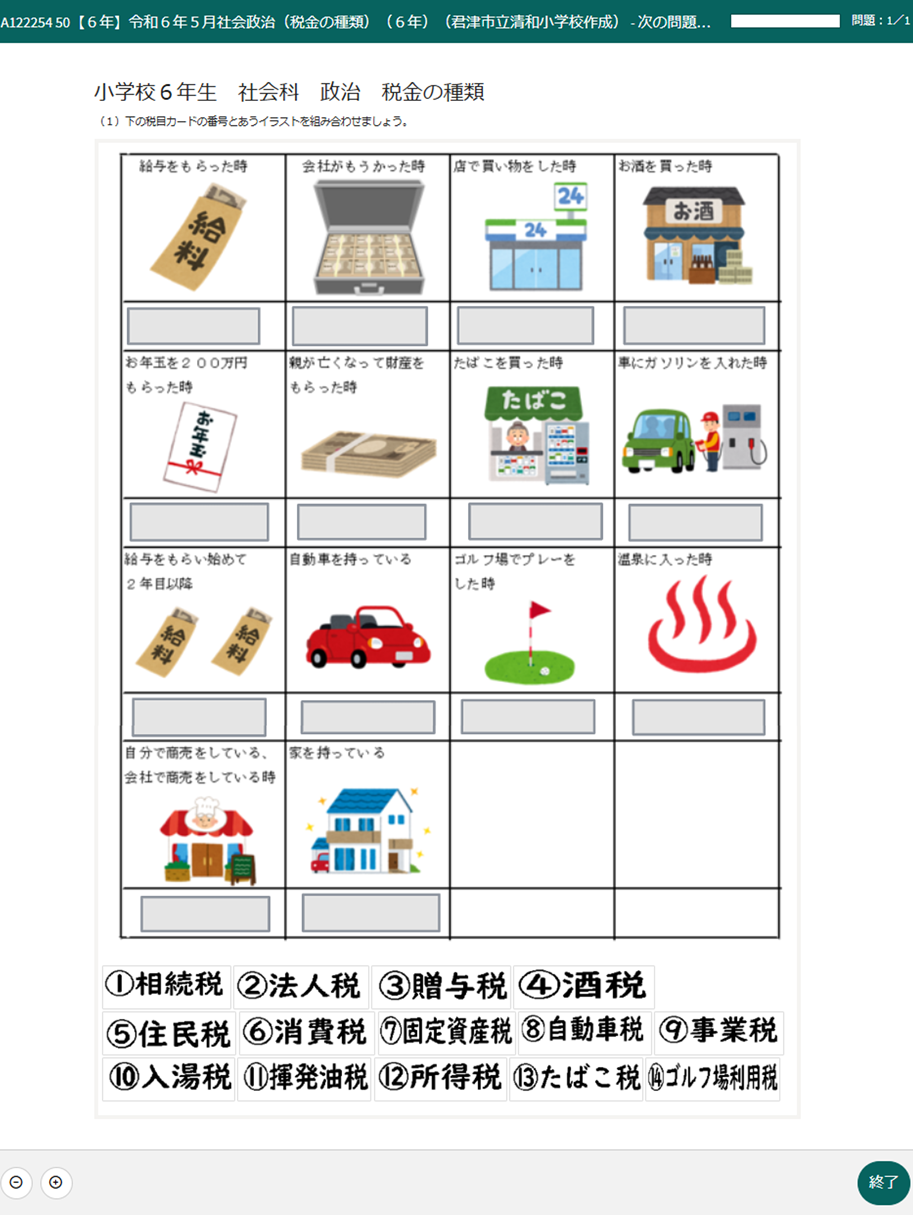

特に工夫したのは、採点基準です。例えば、ある問題では半角数字だけが正解、またある問題では全角数字だけが正解になる、計算式の順番が入れ替わると誤答になってしまういった入力方法の課題がありました。これに対し、どちらでも正解とする「許容解」を設定することで、児童たちのストレスを軽減しました。自動採点で正解になる可能性が少しでも上がれば、児童たちの肯定感、満足感も高まります。問題形式も選択式や画像のドラッグ&ドロップなど多様なものを取り入れて、飽きさせない工夫をしています。―MEXCBTを活用されて最もメリットに感じる点はどこでしょうか。

三平 目の前の児童たちの実態に合わせた問題を解答形式に制約なく、CBTにできる点が大きな利点です。目の前の子どもたちに合わせて問題を作り、子どもたちの解答を確認し、その結果を基に授業を改善することで、学校内でPDCAサイクルをまわすことができます。

無料提供という点も教育現場にとって非常にありがたいです。教師の努力次第で、理科の授業で撮影した動画なども使ってよりよい教材を作ることが可能であり、自作のツールを活かす長年の夢が実現しています。次のような問題を公開していますので、ご活用いただければうれしいです。三平教諭が作成した問題

国語:漢字の読み、書き(文意に従って漢字を入力する)、言葉の使い方

算数:計算(小数、分数も含む)、図形、割合、面積など

国語算数:基礎基本の定着を確認するSeiwa検定

社会:日本地図(47都道府県)、六大陸三大洋、児童作成の復習問題(6年歴史)

理科:植物の成長(アサガオ、画像)、流れる水のはたらき(動画)

英語:5年英語全UNIT、6年英語UNIT1~4まで(東京書籍 NEW HORIZON)

租税教室の取組で「1EdTech Japan」奨励賞を受賞

―第9回1EdTech Japan 賞にて奨励賞を受賞された『MEXCBTを活用した教育デジタルエコシステムの実践~租税教室の実践を通して~』について教えてください。

三平 本校の保護者の一人が税務署に勤務しており、その方が租税教室を担当していたことがきっかけです。紙ベースだった教材をデジタル化するにあたり、ファイルサイズが大きくてメールで送れない、その学校が使っているOSやツールでうまく表示されないといった課題があると聞き、日本全国の学校が同じように利用できるMEXCBTを活用して問題を作成することで解決できるのではと思いました。一斉配信によって、データの煩雑なやり取りが解消されるだけでなく、児童たちが繰り返し学習できる仕組みを構築できました。

これまでMEXCBTで作成した問題について、日本全国で活用できるという視点でまとめたことはありませんでした。しかし、1EdTechJapan賞は教育の技術標準を用いた教育デジタルエコシステムの実現という主題があり、今回の実践と目的が合致すると思い応募しました。

おかげさまで、

デジタルリテラシーの土台づくりにMEXCBTを活用

―清和小学校ではプログラミング教育にも力を入れているのですよね。

三平 2018年からプログラミング教育に取り組んでおり、君津市・白岡市友好都市協定記念「『新井白石』小・中学生プログラミングコンテスト2020」には3~6年生が全員出品し、準大賞1名、審査員特別賞2名、優良賞4名という結果でした。プログラミング月間を設けて、viscuitかscratchで集中的に作品づくりを行ったのですが、学年を超えた意見交換が活発に行われ、子どもたちが目を輝かせて取り組んでいた姿が印象的でした。

―これからMEXCBTを利用し始める先生へのアドバイスをお願いいたします。

三平 MEXCBTには全国学力・学習状況調査の過去問や自治体作成の問題など約4万問が搭載されています。これらを授業や家庭学習に取り入れることで、児童たちの学力向上に役立ててほしいです。テストとして問題が完成されているものもありますし、さいたま市の「基礎学力定着プログラム」のように日常的な授業の学習の流れで解いていけば、単元の内容が理解できる作り方の問題もあります。

今後は小学校の全国学力・学習状況調査でもMEXCBTが使われ始め、大学入試や各種検定試験がデジタル化される流れにあるため、MEXCBTを活用することは、児童たちにデジタルリテラシーの土台を身につけさせることにもつながると考えています。―三平先生の今後の目標を教えてください。

三平 今後もMEXCBTを活用し、児童たちの学力向上を目指します。特に、目の前の児童たちの学力に合わせた問題作りを続け、思考力や判断力を問う問題を充実させたいです。最近では、ALTの協力を得て「話すこと」「聞くこと」の力の強化を目的とした英語問題の作成に取り組んでおり、既に25問ほど公開しています。

また、校内においても、他の先生方にもMEXCBTを授業で活用してもらいたいと考えています。本校での事例を市内や近隣市で共有して、少しでも教育現場でのデジタル活用の力になればと思います。記者の目

授業中、児童たちが悩みながらも真剣にタブレットに向き合い、主体的に問題作りに取り組む姿が印象的だった。MEXCBTは「共通基盤」という特性を活かし、導入に関するノウハウや学力調査の問題の共有が進むことで、さらに多くの教育現場で活用が促進されていくだろう。誰もが自分にとって最適な場所や時間、そして問題を選びながら学べる「個別最適」な学びの場が、当校での授業実践をモデルケースとして、さらに広がることを期待したい。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望