生成AIの「よりよき使い手」を育成(後編) 知の電動アシスト付自転車

前編では、札幌市立中央小学校5年生の生成AIを活用した国語の授業「古典に親しもう・浦島太郎」をリポートした。後編では文部科学省リーディングDXスクール事業指定の生成AIパイロット校としての取組や効果、デジタルシティズンシップ教育、1人1台端末による授業の変化などについて、中里 彰吾 教諭にお話を伺った。

生成AIパイロット校への応募

中里 彰吾 教諭

―応募した経緯を教えてください。

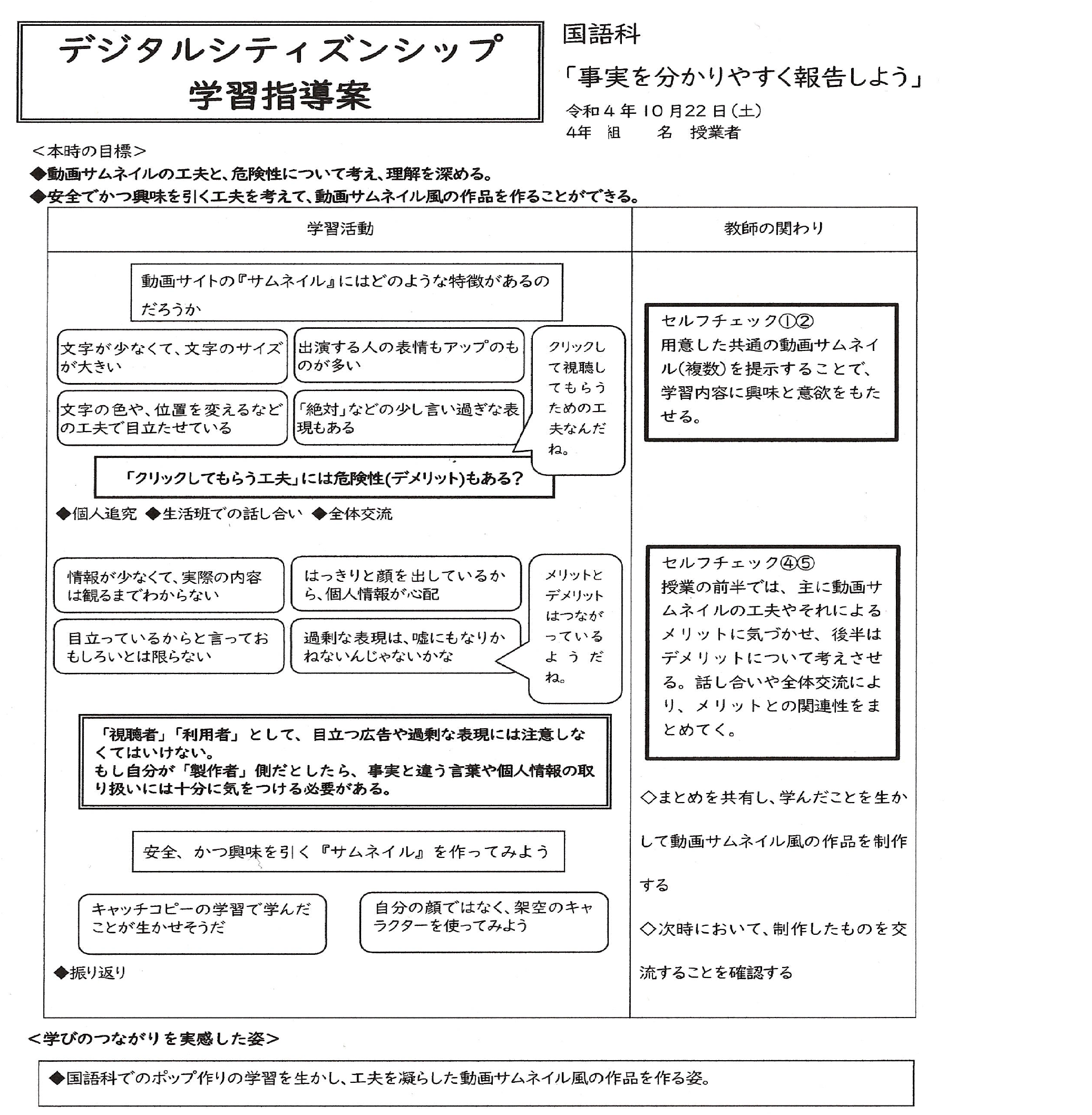

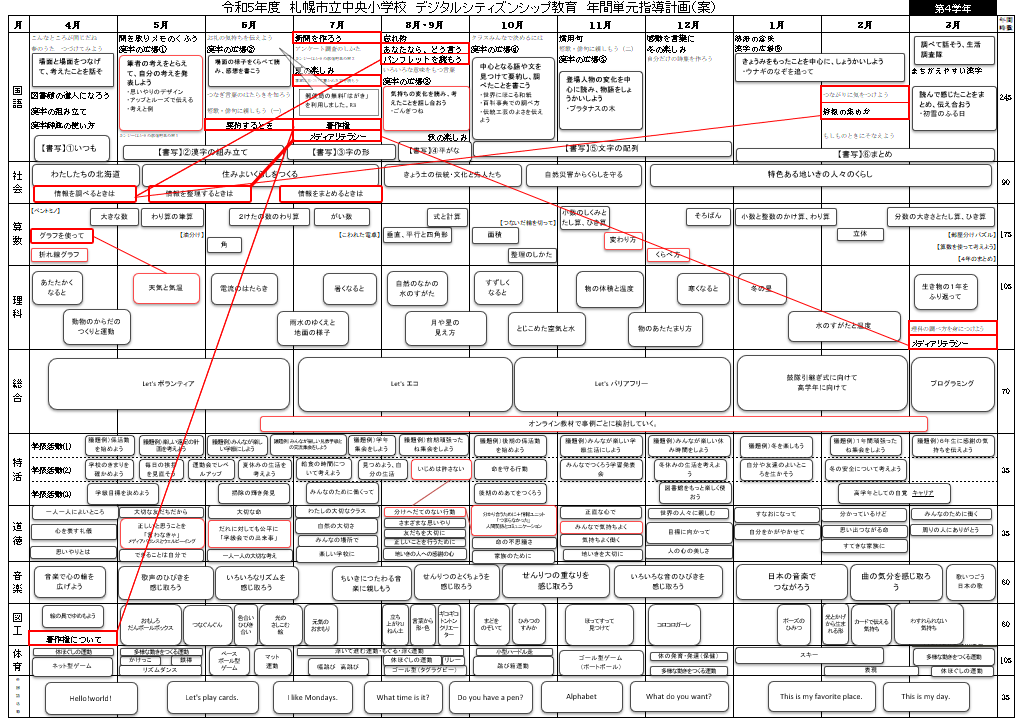

中里教諭(以下、中里) 2020~2021(令和2~3)年度に札幌市のモデル校としてICT活用に2年間取り組み、その成果を基に2022年度はパナソニック教育財団の助成を受けて、デジタルシティズンシップ教育のモデルカリキュラム(全学年の指導案)を開発しました。

2023(令和5)年度に、再び新しいことにチャレンジしてみたいという小学校と中学校のメンバーが中心となって、リーディングDXスクール事業に応募しました。2023年10月に生成AIパイロット校にも指定され、現在に至ります。

親子生成AI教室を開催

―公募条件に、文部科学省「初等中等教育段階における生成 AI の利用に関する暫定的なガイドライン」を遵守するとあります。児童への生成AIの特性や留意点の周知や、保護者への説明など事前準備はどのように進めたのでしょうか。

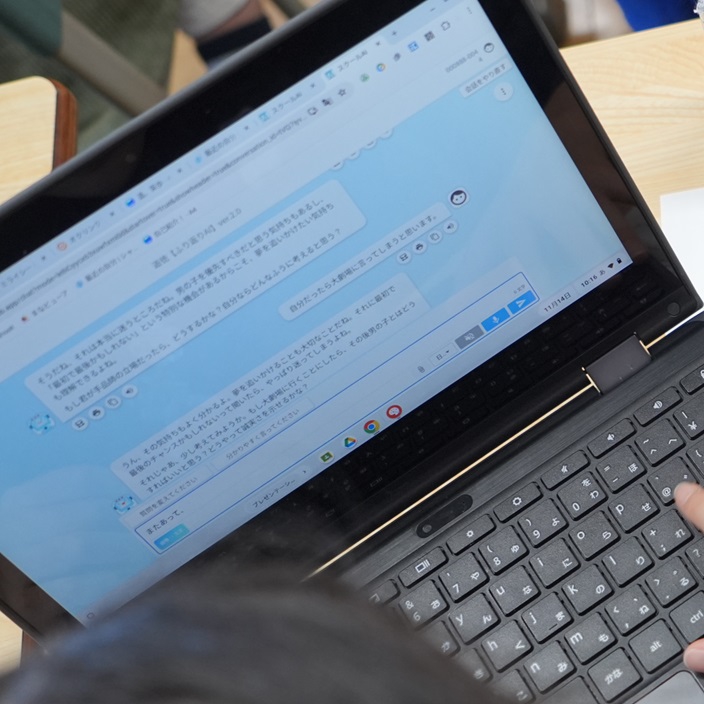

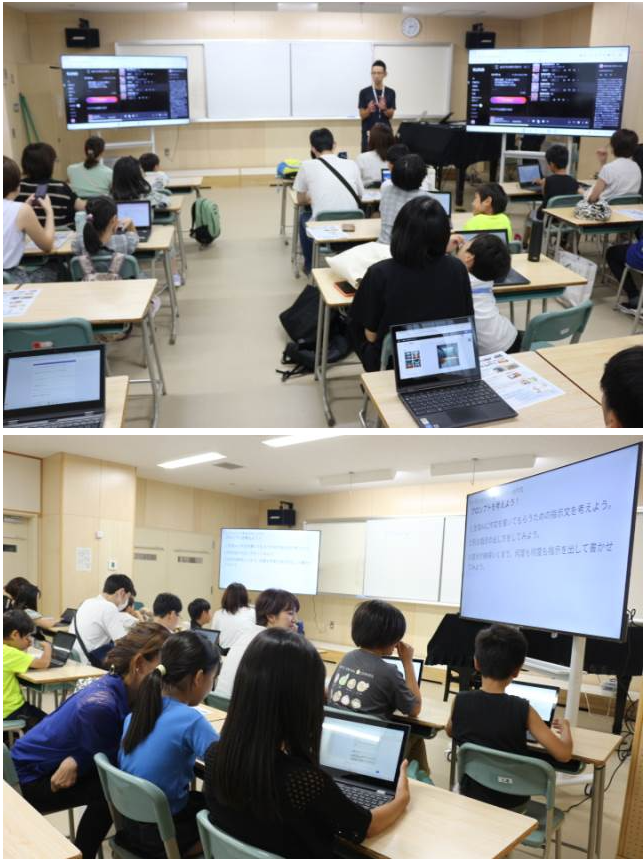

中里 保護者へはHPにお知らせを掲載するとともに、保護者説明会、懇談会、土曜参観などで積極的に発信してきました。その中で各種生成 AI ツールの利用規約についても、遵守する旨をしっかり伝えました。今年8月には親子生成AI教室を開催し、参加親子を募ったのですが、予想以上に関心が高く、募集開始後3日で、あっという間に満席になりました。その後、追加で開催したほどでした。

―保護者の反応はどうでしたか。

中里 親子生成AI教室開催後の感想では、「楽しかった」という声が最も多く、AIを使うこと自体は楽しいと感じている人が多いようでした。また、生成AIにイメージ通りの画像や文章を作ってもらうのは難しいと感じる方もいらっしゃり、こちら側の工夫や試行錯誤が重要だと感じました。

画像生成を通して、AIと人間の認知バイアスの関わりについても考えていきました。参加した保護者からは「(既存のデータを元にして生成する)AIの回答の違和感が、私たちがもっている考え方を見直すきっかけにな る。」という声もあり、AIを正しく使いこなすためには、使い手が認知バイアスの影響を意識する必要があることについても理解を深められたようです。

教員同士のコミュニケーションが活性化

―「優れた実践の創出、普及・展開の拠点」として、どのような取組を行っていますか。

中里 夏や冬には放送大学の中川一史教授や広島工業大学の安藤明伸教授などの専門の講師を招き、他校の先生も参加できる研修会を開いています。研修などで道外の学校へ行ったり、逆に道外の学校の先生が本校に授業を見に来てくださったり、また、インターネットで授業を配信して見てもらうなど、全国の先生とのつながりが増えました。それが先生方のスキルアップや学びにつながっていると思います。

校内ではチャットグループを作り、お互いに分からないことや質問などを共有できる場も設けており、この事業をきっかけに教員同士のコミュニケーションや学び合いが増えました。校務でも「ほけんだより」の季節に合った冒頭の文案を考えてもらったり、データを処理するGAS(Google Apps Script)のスクリプトを書いてもらったり、生成AI活用を実践しています。

デジタルシティズンシップ教育

―今年度は、パナソニック教育財団の助成も受けて、「生成AIの『よりよき使い手』となる子の育成~『学び』の再構築と可能性の拡大のための授業改善~」をテーマとした実践研究にも取り組まれています。デジタルシティズンシップ教育について紹介してください。

中里 OECDが策定した「ラーニングコンパス(学びの羅針盤)2030」では、「エージェンシー(行為主体性)」という概念が注目され、子どもたちが主体的に考え行動する力の重要性が強調されています。これまでの研究の知見をさらに発展させ、AI時代に対応した教育研究を推進していくことで、未来社会で活躍する子どもたちを育成していきます。

特に、AIを「よりよく使う」ための倫理的な視点や主体的な思考力を養い、「よりよきAIの使い手」となる子どもたちを育てることを目指しています。小学校段階における授業実践の創出のみならず、夏休み冬休みの「親子生成AI教室」のように保護者参加型プロジェクトを通して、児童・保護者・学校が一体となって研究推進できるようにしています。

テクノロジーを自分の味方につける

―この学校に来て8年目ということですが、パソコン教室時代と比較してどのような変化がありますか?

中里 以前はパソコン教室でしかパソコンが使えない状況でしたが、教室で自分専用のパソコンが使えるという環境に変わり、かなりの変化を感じます。身近にパソコンがあるので、児童の文字入力スピードも大人顔負けです。

モデル校として1人1台端末環境の指導方法や課題解決について、様々な形で情報発信をしてきましたが、少しずつ授業の内容が変わっていき、ペーパーレス化やチョーク&トークの教師主導型から学習者主導型の学習スタイルに変化していきました。そして何より児童たちが自分で学びを選択することができ、自立的な学習へと変化していったことが大きかったと思います。

AIが生成した「未来の教室」のイメージ

―中里先生が今後チャレンジしたいことを教えてください。

中里 多目的室などの広い教室を利用して、児童たちが各々で集まり、小さいテーブルを囲んでディスカッションしていくような自由な学びを創出する空間を作りたいと考えています。3Dプリンターのようなツールも活用できるようにして、テクノロジーを自分の味方にする力を育てていきたいとも思っています。生成AIは電動アシスト付自転車に似ていると思っていて、児童も教員も、より速く効率的にできる手段として活用できたらと思っています。

記者の目

授業の様子を拝見して、生徒たちが主体的に学ぶ姿が印象的だった。今までの授業のスタイルから変化し、今の時代を生きている子どもたちがテクノロジーと共存しながら、型にはまらない柔軟な考え方や自分の意見を発信できるような教育に変わっていく過渡期なのかもしれない。中里教諭がおっしゃっていたICTの「よりよき使い手」になっていくであろう子どもたちが、次世代につなげていくのはICTとの共存だけではなく、より良い社会を創っていくための学びなのだと感じた。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望