成長分野をけん引する大学・高専の機能強化 New Education Expo 2024 リポート vol.6

6月6日(木)~8日(土)、14(金)~15(土)の5日間、教育関係者向けのイベント「New Education Expo 2024」が開催された。「学びの未来を、共に拓く」をテーマに、教育界の著名人や教育関係者による100以上のセミナーが行われた。vol.6では、6月6日(木)に東京・有明にて実施された、理系人材育成強化の取組に関するセミナーを紹介したい。

成長分野をけん引する大学・高専の機能強化~基金を活用した人材育成に向けて~

文部科学省 高等教育局 専門教育課 企画官 森 次郎氏

芝浦工業大学 システム理工学部 学部長、教授 澤田 英行氏

松山大学 理事、副学長、(設置認可申請中の)情報学部長予定者 檀 裕也氏

成長分野を担う理系人材を育成するための取組

文部科学省 高等教育局 専門教育課 企画官 森 次郎氏

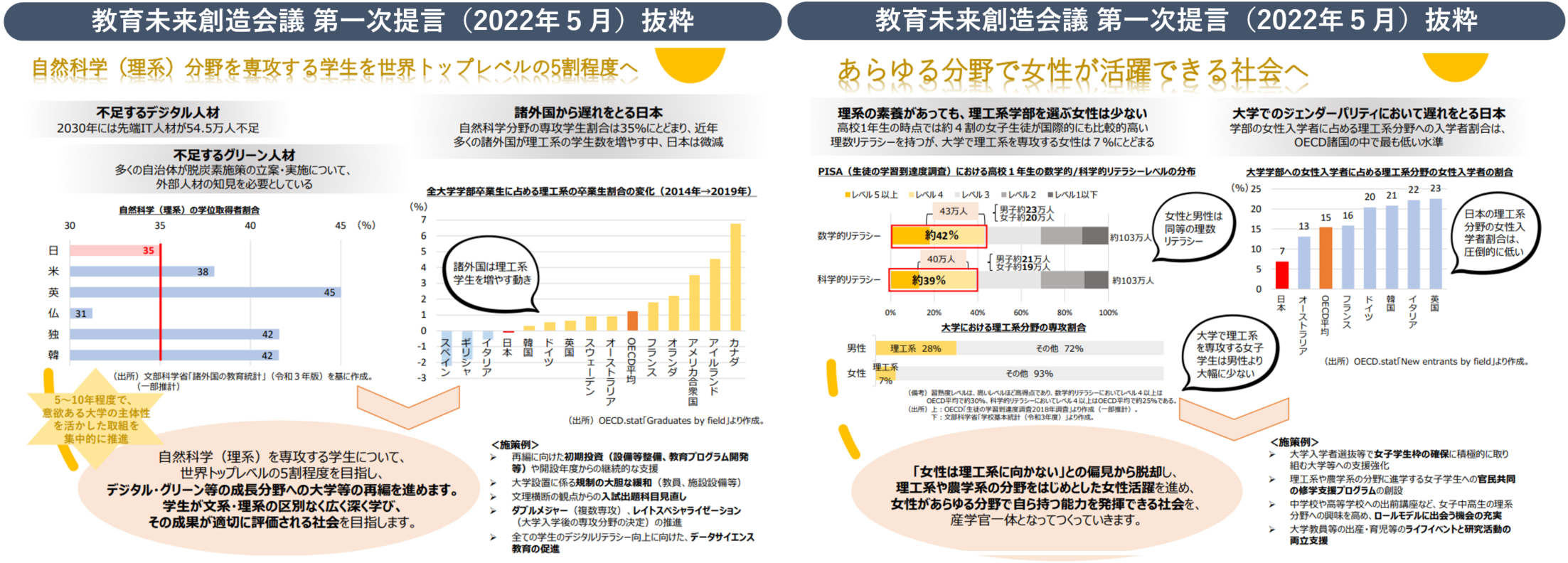

デジタル化の進展や脱炭素が世界中で加速している昨今。労働需要の在り方にも根源的な変化をもたらすと予想されている。デジタル・グリーンなどの成長分野を担うのは理系人材であるもの、日本は諸外国に比べて理系を専攻する学生の割合が低いことが課題として挙げられている。前半では、この成長分野に関する国の方針や取組について、文部科学省 高等教育局 専門教育課 企画官 森次郎氏より説明された。

「人口減少や少子高齢化に伴い、どの分野においても人材不足が続くと見込まれています。顕著となっているのがIT領域で、2030年には先端IT人材が54.5万人不足すると想定されています。また、脱炭素の流れは、化石燃料に関する産業の雇用を減少させる一方、再生可能エネルギーなどの新たな雇用を創出すると予測されています。

理系人材に目を向けると、日本の大学に入学する学生のうち、理工系学部入学者は17%にとどまっており、OECD平均より大幅に低い状況です。また理工系学部に入学する女性は7%にとどまっており、OECD諸国の中で最下位となっています。

そうした状況を踏まえ、『教育未来創造会議 第一次提言(2022年 5月)』では、自然科学(理系)を専攻する学生について、世界トップレベルの5割程度を目指すことが提言されました。これはデジタル・グリーン等などの成長分野への大学の再編を進め、学生が文系・理系の区別なく学び、その成果が適切に評価される社会を目指すというものです。

また、『女性は理工系に向かない』という偏見から脱却し、理工系や農学系の分野をはじめとした女性活躍を進め、女性があらゆる分野で自ら持つ能力を発揮できる社会を産学官一体となって作ることが示されました。

その提言の実現のために始めた取組が『大学・高専機能強化支援事業』です。デジタル化の進展や世界的な脱酸素の潮流を背景に、デジタル、グリーンなどの成長分野をけん引する高度専門人材の育成に向けて、意欲ある大学・高専への支援を行うというものです。

この事業における支援には2種類あります。1つ目の支援は『学部再編等による特定成長分野(デジタル・グリーン等)への転換等』です。支援対象を私立・公立の大学の学部・学科(理工農の学位分野)とし、学部再編などにかかる経費が最大20億円程度まで定率補助されます。受付期間は2032(令和14)年度までとなっており、支援期間は原則8年以内(最長10年)です。

そして、2つ目の支援は『高度情報専門人材の確保に向けた機能強化』です。支援対象を国公私立の大学・高専(情報系分野)とし、大学の学部・研究科の定員増などに伴う体制強化や高専の学科・コースの新設・拡充にかかる経費が最大10億円程度まで定額で補助されます。受付期間は原則2025(令和7)年度までとし、支援期間は最長10年です。また機能強化の規模や質の観点から大きな効果が見込まれる”ハイレベル枠”を設け、認定された場合は最大20億円程度まで支援します。

実施スキームとしては、文部科学省と独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(NIAD)が基金の造成や基本方針の策定、実施方針の認可を行いました。その後、NIADと大学・高専との間で公募や申請書の提出、審査が実施されます。選定された大学・高専は、文部科学省へ設置認可申請を行い、学部の設置などを行うという流れです。」(森氏)

本事業では学部の設置がゴールではなく、学生が卒業するまで支援するのが特徴で、そのため選定された大学や高専は「実績報告書」「実施状況報告書」の提出が義務付けられるそうだ。

初回公募は令和5年7月に終了し、支援1には67件(公立13件、私立54件)、支援2には51件(国立37件、公立4件、私立5件、高専5件)が選定された。支援1のうち、デジタル分野は約64%、グリーン分野は約19%となっている。また理系学部を初めて設置する文系大学の割合は約3割とのことだ。

システム理工学部の課程制移行と女子学生増への実践

芝浦工業大学 システム理工学部 学部長、教授 澤田 英行氏

後半では理系人材育成に向けてリードする2つの大学が登場。芝浦工業大学 システム理工学部 学部長、教授 澤田英行氏からは、課程制移行や女子学生の増加増などの取組が紹介された。

「芝浦工業大学は工学部、システム理工学部、デザイン工学部、建築学部の4学部を有し、大学院生を含め1万人弱の学生が在籍しています。キャンパスは大宮と豊洲の2拠点で、都心と郊外のそれぞれの地域特性を活かした教育活動を展開しているのが特徴です。2014年に『スーパーグローバル大学創成支援』に採択されたことを機に、多彩な国際教育を実施してきました。現在、海外協定校は50か国・地域の、221校に及びますが、今後も海外拠点の充実をさらに図っていく計画です。

2017年6月、文部科学省検討委員会が出した『大学における工学系教育の在り方について(中間まとめ)』に示唆されたように、本学でも学科、専攻カリキュラムの硬直化が課題となっていました。1つの分野を深く学ぶモデルは変化の激しいこの時代に適しているとは言えません。

そのような背景から、システム理工学部では2026年4月に学科制から課程制へ移行を計画中です。学生がさまざまな分野に興味を持てるよう、現在の5学科を5課程11コースに展開し、自由な発想から物事の本質を見定められる能力を培っていきます。さらに、目指す職業や職能に求められる知識・技術を修得するために必要な科目のまとまり”モジュール制”の採用も検討中です。

また、本学では『女性技術者・科学者の育成』にも注力して参りました。女子学生を増やすため、まず実施したのが女性教職員の拡充です。2013年に男女共同参画推進室を設置し、2019年には女性教職員がいない学科がゼロとなりました。

2022年には女子学生向けの奨学金給付を実施し、2024年の入学者における女子学生の比率は26.6%を達成しました。これは理系学部では極めて高い割合と捉えています。2027年には30%を目標 とし、女子高等学校との連携協定締結や女子学生向け奨学金給付金の実施、管理人常駐の女子学生専用の寮の設置など、さまざまな取組を実施しています。さらに女子学生向けWebサイト”シバウラSWIiTCH”を開設し、多彩な切り口で本学を紹介しています。

女性に配慮しすぎるのは不公平という声を聞くことがありますが、女性が極端に少ないという状況を放置することこそ不公平と私たちは考えております。女性拡大策は、ダイバーシティ推進の一環であり、あくまで時限的な通過点です。本学のDE&I(Diversity Equity & Inclusion)推進への意識改革はまだ始まったばかりですが、『まずはやってみる』という姿勢で持続的に取り組んでいきたいと思います。」

松山大学情報学部(仮称・設置認可申請中)におけるデジタル人材の育成に向けて

松山大学 理事、副学長、情報学部長予定者 檀 裕也氏

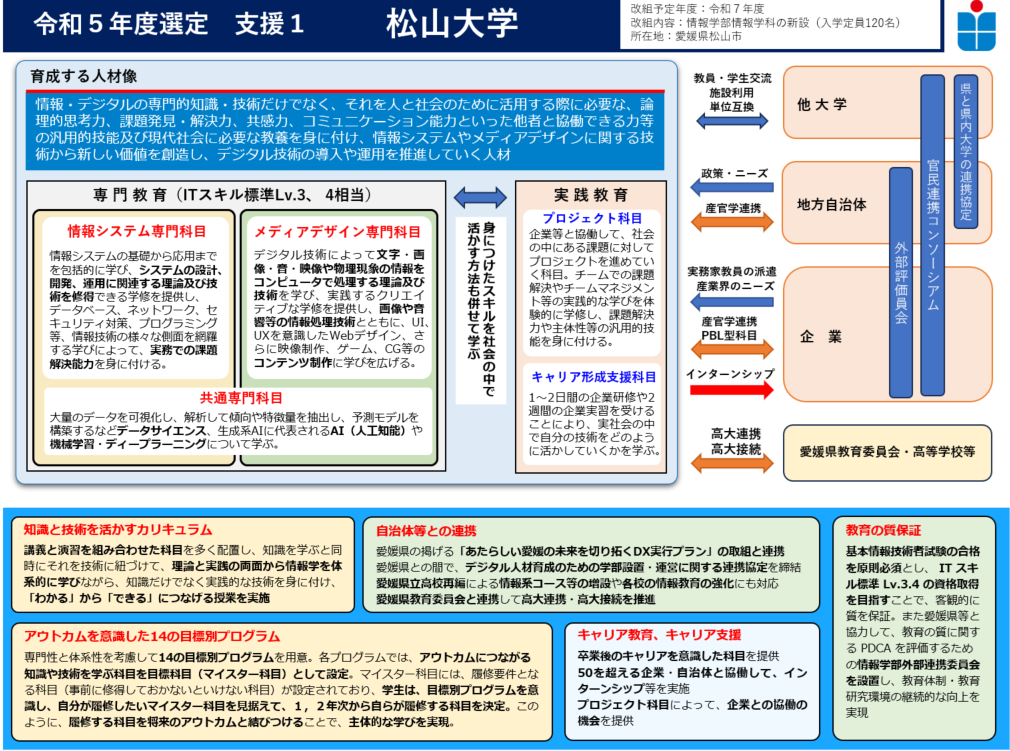

続いて、松山大学 理事・副学長の檀裕也氏より、設置認可申請中の情報学部におけるデジタル人材の育成について紹介された。

松山大学は愛媛県松山市にある私立大学で、昨年2023年に100周年を迎えた。経済学部、経営学部、人文学部(英語英米文学科+社会学科)、法学部、薬学部の5学部を有し、合計で5,600人程度の学生が在籍している。

「来年2025年4月にはこれらの5学部6学科に加え、情報学部の開設を予定しています。新学部設置のきっかけはコロナ禍などによる受験者数の減少を受けて2021年5月に立ち上がったタスクフォースです。

2022年に本格的に着手し、2023年に『大学・高専機能強化支援事業』に選定されたことで、開設は現実味を帯び、理事会による最終意思決定に至りました。

松山大学は学生と教員の距離が近く、学びが実社会につながりやすいという強みを持ちます。情報学部ではその強みを活かしつつ、さらに新しい要素も織り込みたいと考えています。教員には情報学や計算科学、芸術学、ソフトウェアなど各分野のスペシャリスト16名が就任予定です。学部の大きな特徴としては『分野制カリキュラム』であることです。情報システムや情報インフラの構築に焦点をあてた『情報システム分野』と、メディア情報処理とコンテンツデザインに焦点をあてた『メディアデザイン分野』の2つの側面から情報学を学ぶことができます。

また専門性と体系性を考慮し、13の目標別プログラムを用意しました。各プログラムではアウトカムにつながる知識や技術を学ぶ科目を目標科目(マイスター科目)として設定し、プログラムに設定された科目を学修していきます。さらに企業などと連携した実践的なプロジェクト科目とインターンシップを中心したキャリア科目を設置し、キャリア教育の充実を図っていく予定です。

具体的なキャリアイメージとしては、情報システム企業におけるプログラマーやアプリ開発者、『情報』を教える教諭、金融機関におけるFinTechを活用したサービス企画者など、IT企業だけでなく、産業分野を問わず活躍できる人材の育成を想定しています。

なお『大学・高専機能強化支援事業』に選定された背景としては、下記の4点が特に高く評価されました。

- 愛媛県内高校10校に実施した標本調査に基づく定員の設定

- ITスキル標準に基づくカリキュラム設計

- 愛媛県との連携による各種取組

- ジェンダーバイアスの解消に向けた取組

新学部の開設にあたり、広報活動にも注力しており、今2024年5月にはオープンキャンパス”情報学部ミライ体験ツアー”を実施し、 多くの生徒さんにお越しいただきました。今後もテレビCMやYouTube動画(例:CM_30秒ver「デジタルテクノロジーでワクワクさせるミライをつくれ」)などを積極的に配信し、さらなる認知度の向上を図りたいと思います。」

記者の目

ここ数年、ITエンジニアの不足が過去最悪レベルで推移しているという報道を度々目にしていたが、森氏の「2030年にIT人材が54.5万人不足されると想定される」という言葉を聞いて、事の重大さを実感した。また檀氏の「情報学部の新設において、大学・高専機能強化支援事業は渡りに船だった」という言葉も印象に残った。文部科学省や教育機関の取組が、未来を支える人材育成にどのようなインパクトをもたらしていくのか、注目が集まりそうだ。

取材・文:学びの場.com編集部 写真提供:New Education Expo実行委員会事務局

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

関連記事

- 深刻化する「教員不足」、教員の量と質をどう確保すべきか?

- アメリカの教育に見る、未来に向けた学びのあり方

- 道徳の公開授業:「続・アリとキリギリス」を題材に、考え、議論する

- 生成AIは「個別最適な学び」を助けてくれるラーニングアシスタント

- AI・世界最高峰技術で挑む国立大学入試プロジェクト

- キーワードはウェルビーイングと探究学習 ―「PISA2022」が示す日本の教育改革の現状と課題

- 「キャリア教育」とは何か。 学校教育の日常で、何ができるか。

- STEAM教育向けテーブルや3Dプリンター、世界スタンダードなプログラミング教材など注目の新製品が登場!

- 【速報】教育業界最大級のセミナー&展示イベントNEE2024が開幕

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望