哲学対話(p4c)で育む考える力(後編) 安心安全な場で自分の考えを話す楽しさを

前編では、仙台市立国見小学校の齋藤祐佳教諭による、子どもの哲学対話(p4c)を取り入れた「特別の教科 道徳」の授業をリポートした。後編では、p4cを授業に導入したねらいや、教職大学院での学びを経て若手教員として現場で奮闘する齋藤教諭の思いを深堀りする。

p4cの魅力

齋藤 祐佳 教諭

―ズバリ、子どものための哲学対話(p4c)の魅力を教えてください。

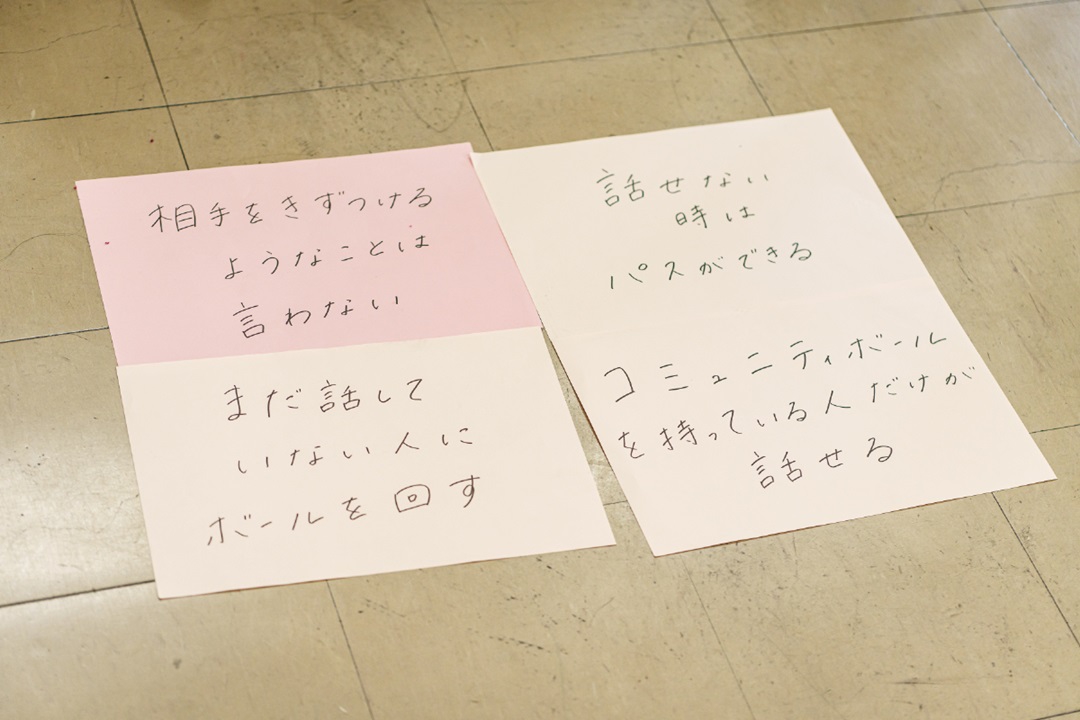

齋藤 祐佳 教諭(以下、齋藤 ) 子どもたち自身が問いを立て、考えたい問いで対話ができること。そして何より、心理的な安全性が保たれた場での対話ができることです。私自身、話し合いの場では、考えていることはあっても話せない、というタイプでした。

でも、p4cを通じ、安心安全な場で自分の考えを話す楽しさを知りました。ここならば、話がまとまらなくても待ってもらえますし、じっくり自分の考えを話せるから、伝わる気がします。そう思えると「話してみようと」いう気持ちになれるのが魅力です。

―説話「花丸手帳とともに―池江璃花子選手のちょうせん―」を取り上げた今回の授業には、どんなねらいを込めましたか。

齋藤 教科書に定められたねらいは「⾃分で決めた⽬標の実現を⽬指して、強い⼼を持ち、粘り強くやり抜こうとする⼼情を育てる」です。説話にある池江選⼿のエピソードが「すごい⼈の話」「夢物語」として、他⼈事のような捉え方にならないよう意識していました。

実際、対話の前半では児童たちから池江選手を称賛する言葉が多く聞かれましたよね。しかし、夢を叶えた⼈は、そもそも精神⼒が強かった⼈だけなのか、⼼が強くなければ夢が叶えられないのかを問い返すことで、努⼒を楽しむという視点を与えたり、努⼒を「つらいこと」「耐えること」だと捉えている児童に、楽しんで努⼒することもできると気付かせたりすることを目指しました。

―確かに、子どもの頃は道徳の授業に対して、説話で「正しいこと」を教え込まれ、答えさせられるというイメージを持っていました。

齋藤 子どもたちは敏感なので、「大人はこういうのを求めているんでしょ」と、正解を先回りして答えがちです。私も違和感を持ってきましたが、ベテランの先生方の授業を見学するなどして、それは説話のせいではなく、教師の問いかけ次第で変えることができると気付きました。私は経験が足りないからこそ、p4cといった新しい手法にチャレンジし、経験の中から学んでいきたいと思っています。

―今回はコンフリクトも起きましたね。

齋藤 4年生ということもあり、誰もがルールを守れるわけではありません。クラスの雰囲気や子どもの学年によって、出てくる問いや対話の流れも変わるので、若干戸惑いもあります。ただ、実際に試してみると、やり方もすぐに覚えてくれましたし、子どもたちの方から「p4cをやりたい」と言ってくれるようになりました。対話の心理的安全性を保つことに課題はありますが、だからこそ、安心して話せる場を子どもたちが求めていることを実感しています。

臨床心理学と、教職大学院で培ったアカデミックな視点

―実は、最初から教員を目指していたわけではないそうですね。

齋藤 高校時代に教育心理学に興味を持ち、教育大学に進みましたが、当初は臨床心理士の資格を取得しカウンセラーになろうと考えていました。転機になったのは、児童相談所でアルバイトをしたことです。心身に深い傷を負った子どもたちを目の当たりにする中で、傷つきによって一度背負ったマイナスをゼロに戻すことの困難さを思い知りました。

こうした中で、傷を負った子どもたちのケアも大切ですが、そもそも子どもたちが受傷することのない社会を作りたいと考えるようになったことが、小学校教員を志したきっかけです。

―そして教職大学院で2年間、p4cなどを研究されましたね。

齋藤 p4cを算数の授業に導入したケースで、論文を執筆しました。教職大学院での日々は私にとって宝物です。学部生時代では出会えなかったたくさんの方からの学びと刺激を受けました。学部時代はどちらかというと「実学」中心でしたが、大学院を修了したことで、自分の気持ち(主観)とアカデミックな視点(客観)をハイブリッドで使い分けられるようになったと思います。

また、好きな読書も含めて思う存分学ぶことができたと思っているので、精神的に満たされた状態で教員になり、子どもたちに向き合うことができているのは大きいです。

発言の背景を考えながら子どもたちと向き合う

齋藤 なかなか難しいですね。子どもたちと向き合えば向き合うほどに、力不足を感じています。経験の浅さは否めず、経験年数にかなうものはないと実感する日々です。ただ、今やってみて上手くいかなかったから「ダメだ」と思うのではなく、経験値を得ているのだと思って気持ちを切り替えることにしています。

また、教職大学院で培ったアカデミックな視点を活かし、児童一人一人を観察する余裕を持てるようになってきました。子どもたちに翻弄されるばかりではなく、「どうしてこの子はこういう風に言ったのだろう」といった背景を考えながら向き合っていると、面白さも感じられます。

―今後の抱負を聞かせてください。

齋藤 私は自分自身を「指導者」として成長させることよりも、人々が生きやすい社会を作るため、より良い教育のあり方を考えることに、強い関心を抱いています。今の私にできることは、小学校教員として、目の前の子どもたちが生きやすい社会を作ることです。ただ、将来的には他にも、社会や教育をより良くするためにやってみたいことがあります。例えば授業という形を取らない哲学対話の実践など、いろいろなチャレンジをしてみたいです。

記者の目

近年、「心理的安全性」というワードが教育の現場でも注目されている。自分の意見を誰もが安心して話せる状態の保障を目指すp4cは、学級という小さくも複雑な社会の心理的安全性を高める効果が期待される。

齋藤教諭の授業では、観察者としての視点を大切にしながら、決して引きすぎることなく積極的に問いかけを行う姿が印象的だった。現場の経験で培われていく主観と、アカデミックな蓄積を通じた客観のハイブリッドな視点は、「人々が生きやすい社会」「より良い教育のあり方」のために欠かせない。齋藤教諭をはじめ、児童生徒も含む教育に関わる全ての人々が、それぞれの理想を安心して追求できる社会を希求する。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望