MEXCBTの活用で個別最適な学びをつくる(前編) 君津市立清和小学校・社会科授業リポート

今回は、第9回 1EdTech Japan賞にて奨励賞を受賞した千葉県君津市立清和小学校を取材した。GIGAスクール構想による1人1台端末の整備、文部科学省が構築・運用を開始したCBTシステム「MEXCBT(メクビット)」、全国学力・学習状況調査の一部CBT化、さらには地方自治体での学力調査CBT化の動きなど、近年の学校教育現場におけるICT化は目覚ましい進展を遂げている。こうした流れの中、清和小学校では学校のICT化を着実に推進し、MEXCBTも日常的に活用している。前編では、MEXCBTに搭載する問題案を作成する6年生の社会・歴史の授業の様子を紹介する。

【授業概要】

学年・教科:小学校6年生・社会

単元: 歴史 江戸時代までの復習

目標:学習内容の理解と定着を図るためにどのような問題を作ればよいかを考え、MEXCBT に搭載する問題を作成する。

使用機器:1人1台のiPad(スライド、canvaなど)、キーボード、大型提示装置

授業者:三平 大輔教諭

MEXCBT活用の様子

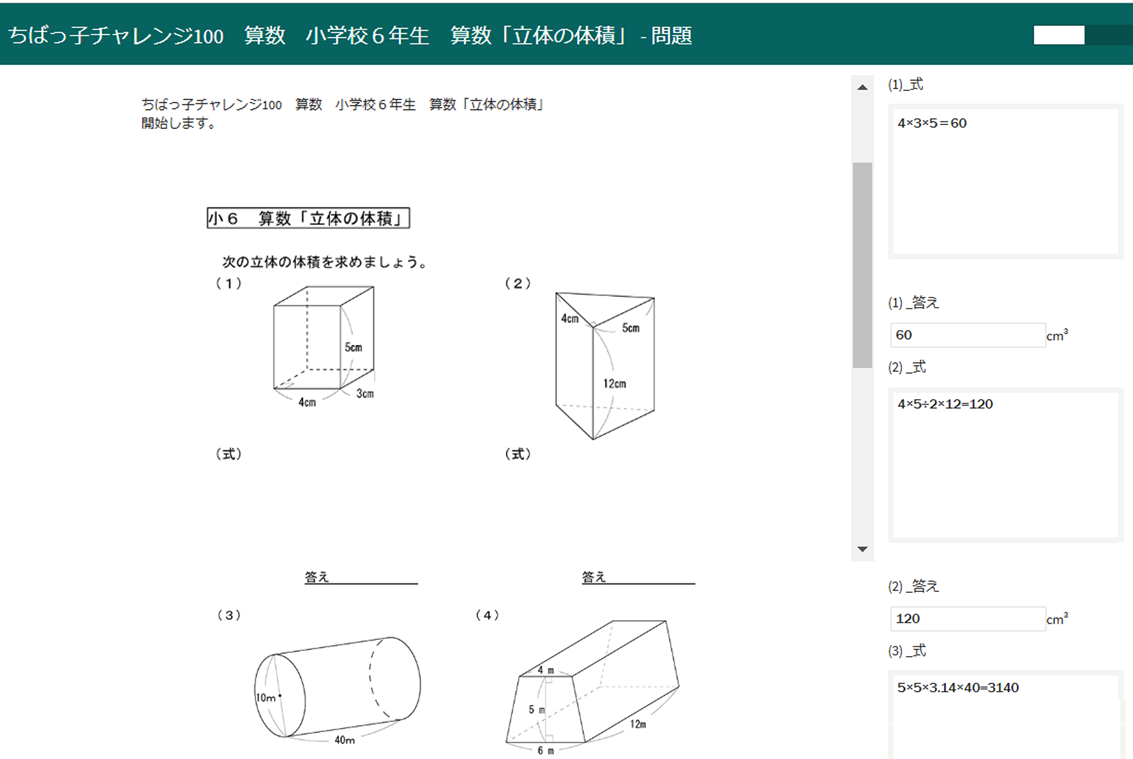

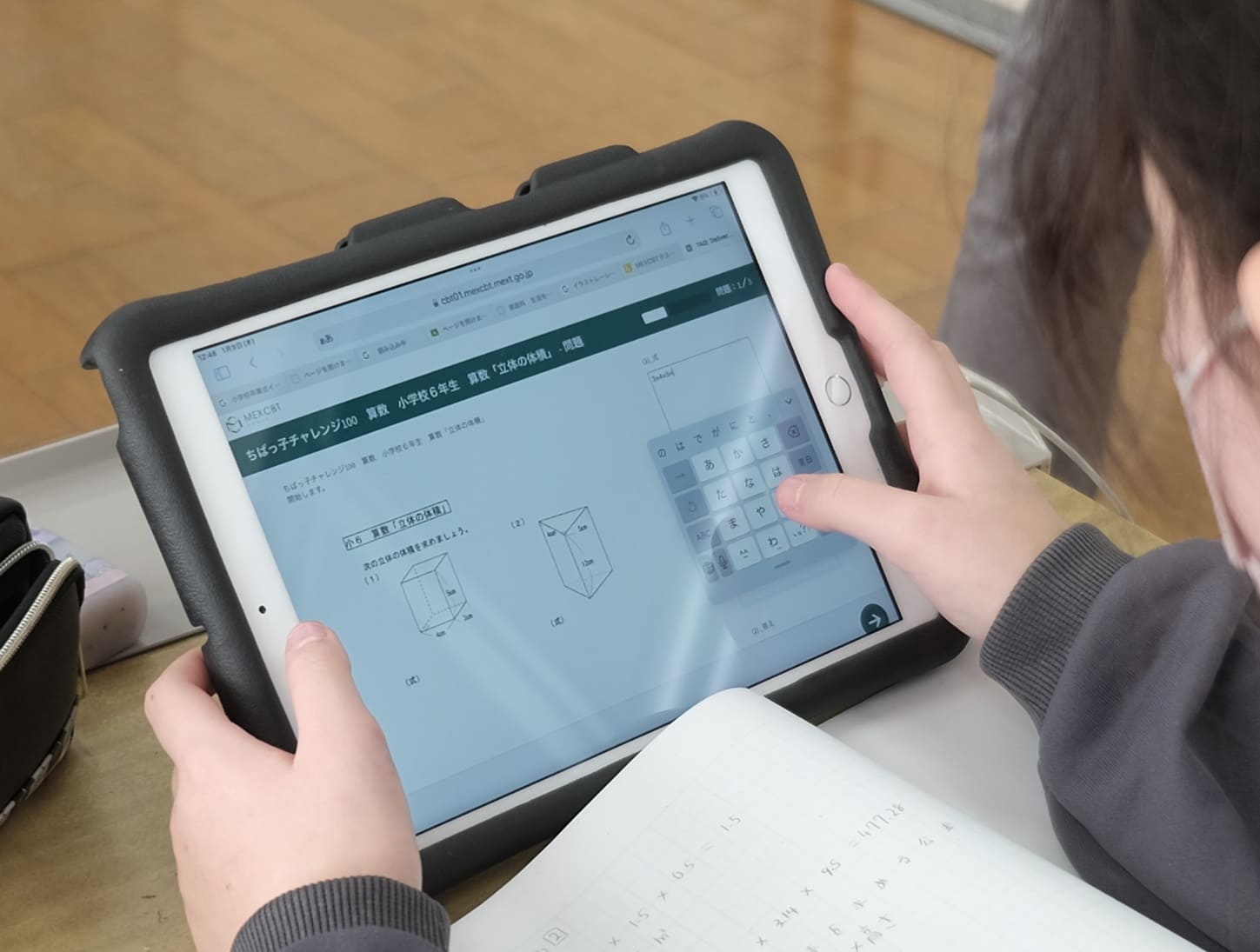

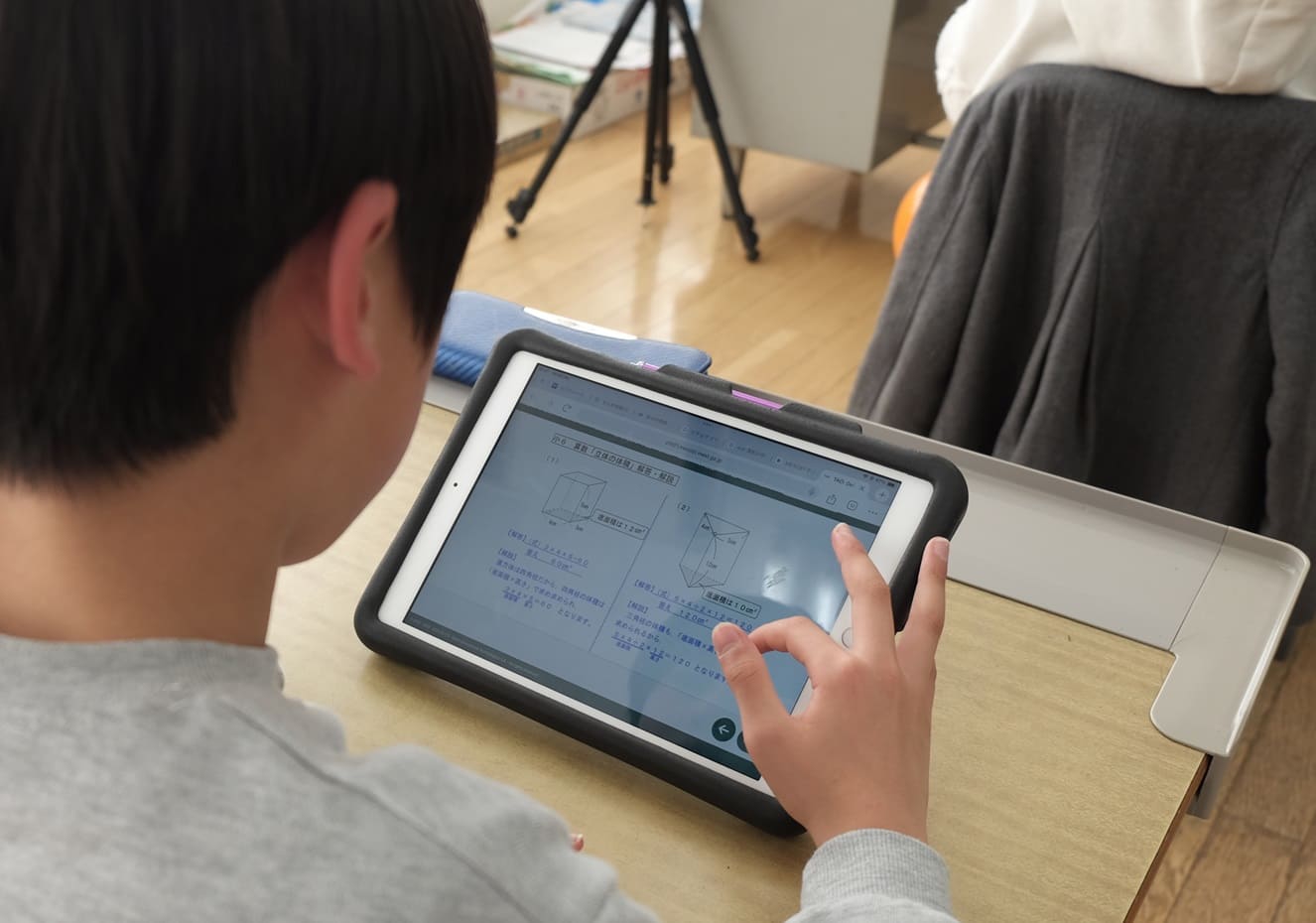

まずは、MEXCBTに搭載されている「ちばっ子チャレンジ100」に解答する様子を見せていただいた。三平教諭が配信した問題の中から、自分で選択して解く。三平教諭が手元のタブレットを使うと、その様子が前面の大型モニターにも同時に映るようになっており、画面操作が分かりやすい。児童たちは慣れた様子ですぐに各自のタブレットに向かって解答を始めた。

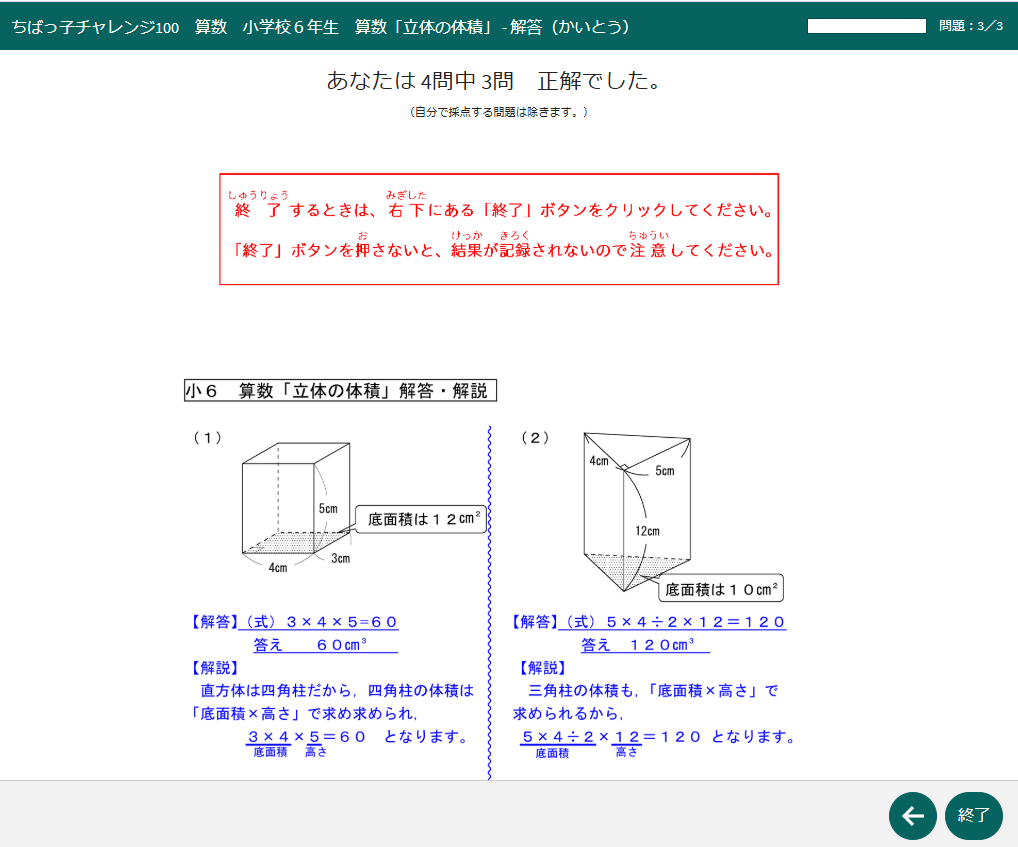

算数「立体の体積」の問題画面を見ると、左側に紙のプリントの画像があり、右側に解答欄があるが、問題画像と解答欄の位置にズレがあり、スクロールしながら解答していた。解答画面に進むと「○問中○問正解でした」と表示され、解答・解説を確認できる。前のページに戻って直すこともできる。

MEXCBTは、文部科学省が開発したCBT(Computer Based Testing)プラットフォームであり、文部科学省の英語略称「MEXT(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology)」とCBTを組み合わせた名称だ。GIGAスクール構想で1人1台端末が整備されたことを踏まえ、「児童生徒が学校や家庭において、国や地方自治体など公的機関が作成した問題を活用し、オンライン上で学習やアセスメントができる」ことを目的に、コロナ禍の2020年12月に約2,000問を搭載し、約300校の実証校で運用が開始された。

MEXCBTを利用するには学校設置者による利用登録に加え、8社のいずれかが提供する学習eポータルの標準準拠ソフトウェアを導入する必要がある(文部科学省が実証用も提供)。また、MEXCBT自体は個人情報を保持しておらず、学習eポータルを通じて利用する仕組みだ。MEXCBTには、日常的な利用を想定して現在約4万問の問題が搭載されており、全国の小中高等学校で確認テストやデジタルドリルとして幅広く活用できる点が大きな魅力となっている。

歴史の復習問題を作成する

10分ほどが経過した頃、いよいよ今日の本題である問題作成が始まった。三平教諭が「江戸時代の終わりまでについて理解を深めるために、オリジナルの問題を作ろう。」と板書する。

三平教諭「範囲は縄文から江戸時代までで、作成方法はスライド、Google ドキュメント、canva、ノートどれでもよいです。まず、皆で1問作って問題を出し合えればと思います。自分が得意な範囲から作成しても、苦手な範囲の問題を作ってMEXCBTで何回も解いて、歴史学習の理解の助けにしてもよいです。」

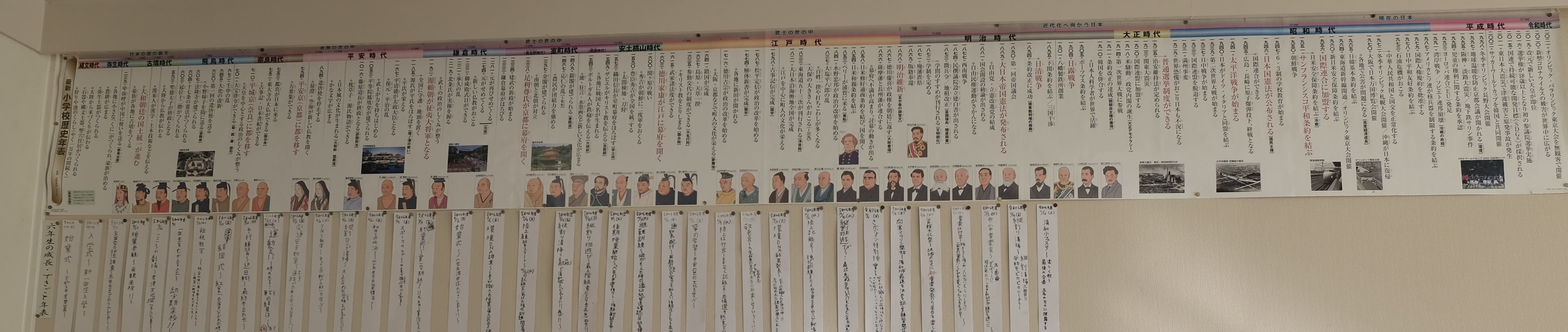

三平教諭は趣旨を説明すると、大型モニター内のストップウォッチを20分に設定しスタートさせた。この時も児童たちは慣れた様子で、すぐにタブレットに向き合った。机から教科書を出して参考にする児童もいた。

三平教諭は6名の机の一つひとつをまわって丁寧に問題作成のアドバイスをしており、児童の自主性を尊重しながら対話し、じっくり問題作成ができるようサポートを行っていた。

また、独自問題の作成では著作権にも留意が必要だ。三平教諭からは「もしどうしても問題に合う写真やイラストが見つからなければ、一旦教科書の写真などを撮ってはめておいてください。」との説明もあった。適当なフリー素材が見つからない場合は、AIに画像を描かせた例もあるそうだ。

実際に教室をまわって児童の問題作成の様子を覗いてみると、タブレットを使い慣れている子とそうでない子がいることに気づく。

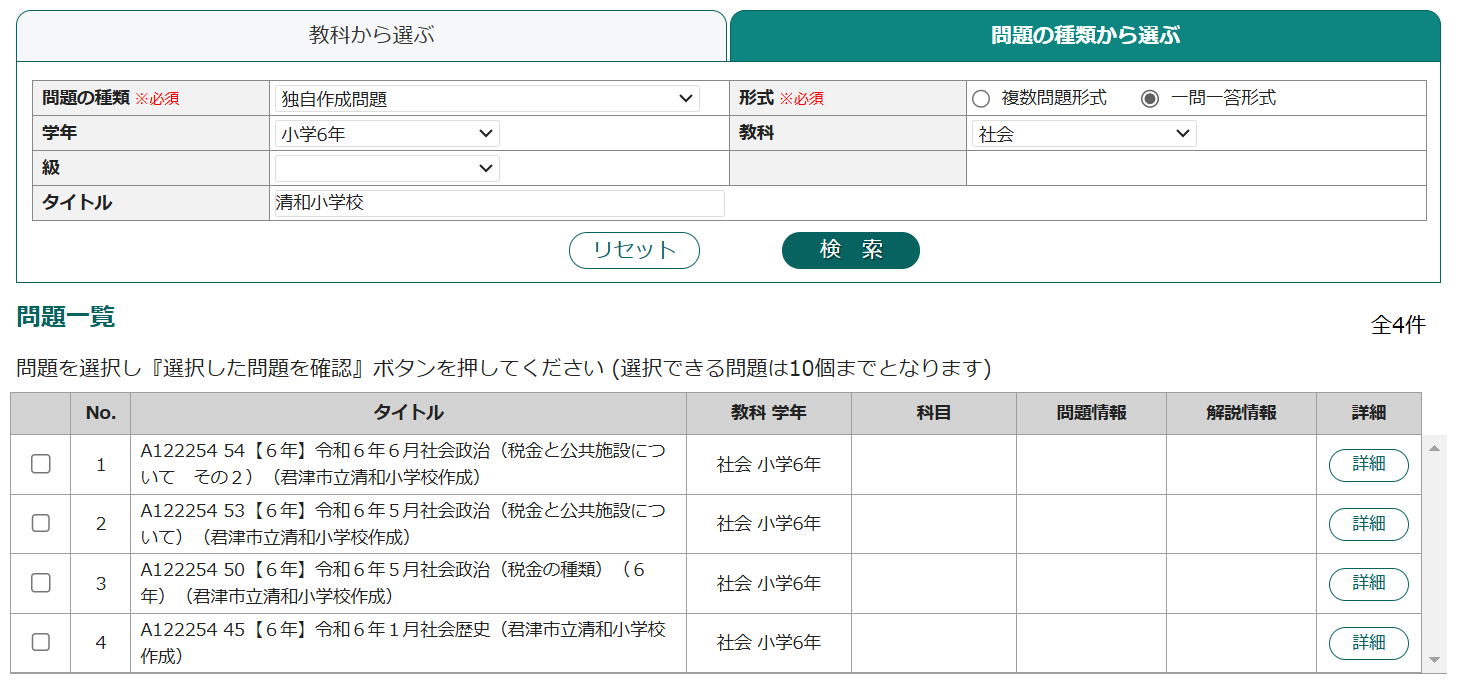

君津市立清和小学校では、授業でMEXCBTを使い始めてから3年以上が経過するが、三平教諭が自主学習用に配信している問題の活用頻度は児童によってまちまちで、9割以上を解いている児童もいれば、2割程度の児童もいるという。また、6年生の2学期以降の学習内容については学力調査の過去問などが少なく、最近はあまりMEXCBTを活用できていないとのことだ。

作成した問題をお互いに解き合おう

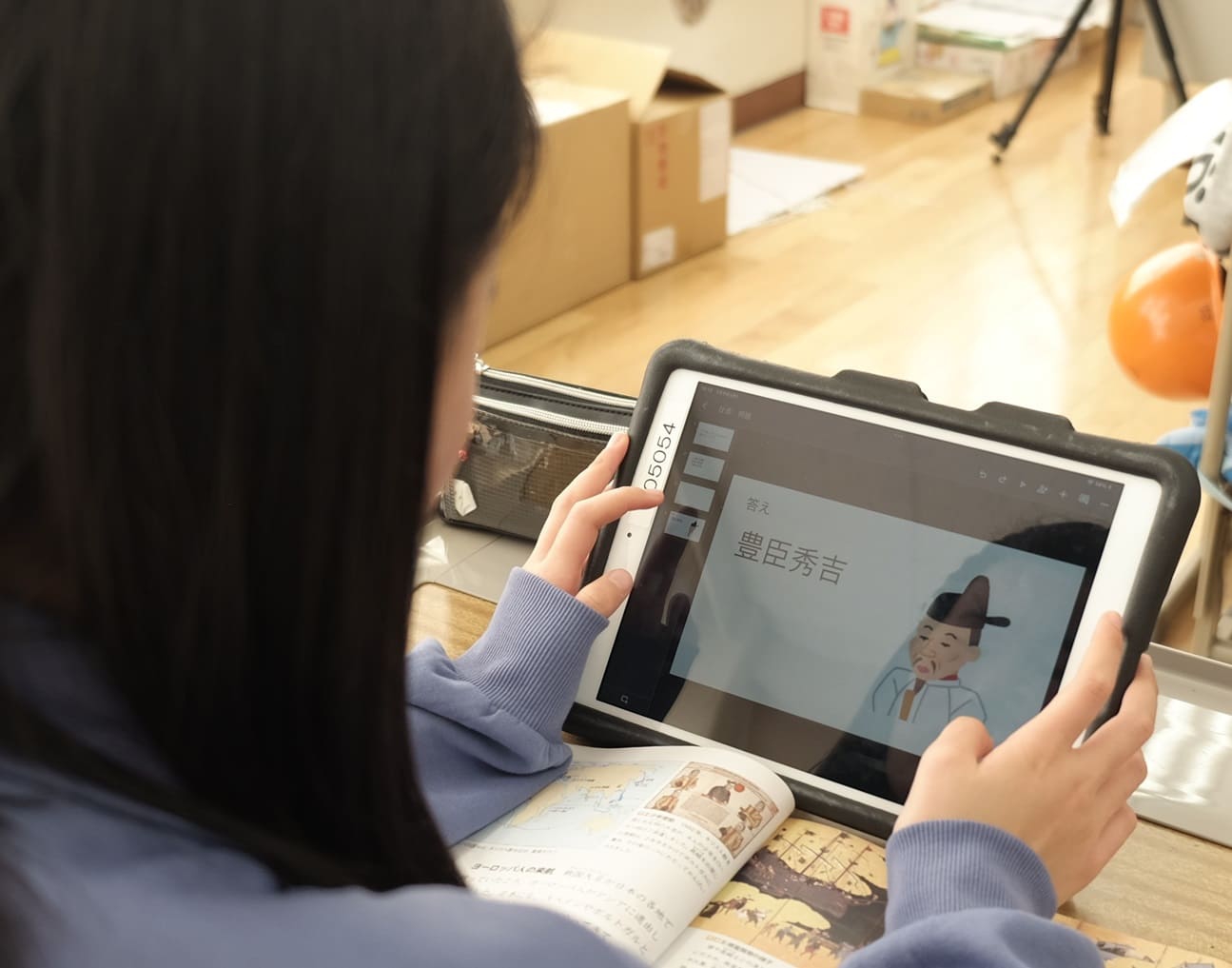

1人1問以上問題が完成すると、作成した問題を前に出て発表する時間が設けられた。6名の児童たちは順番に前に出て発表を行い、他の児童たちは基本的に挙手で解答していく。

途中なかなかモニターに問題画面が反映されなかったり、解答画面が先に出てしまったりといったハプニングはあったが、これはICT活用にはつきものであり、慣れていくうちに改善されていくだろう。

鎌倉に修学旅行に行った際に自分で撮ってきた大仏の写真を活用している児童もいた。

「作って解く」の循環が学習意欲を高める

全ての児童が発表を終えると、三平教諭から「社会科は(学力調査があまり無いこともあり、)搭載されている問題が少ないです。皆が作った問題はこちらで回収して、1月の終わりから2月中には1人1問以上MEXCBTに搭載するところまで進めます。作成に慣れてきたら他の教科でもやりましょう」と声が飛ぶ。

MEXCBTへの問題搭載は、三平教諭が継続して取り組んでいることの一つだ。自分の作った問題を全国の誰かが見て、解いてもらえることは、児童たちのモチベーション向上につながっている。

今日の6名の児童だけでも多様な出題・解答形式の問題が見られ、工夫して自由に作れる良さを感じた。こうした柔軟性のある問題作成は「飽き」の防止につながり、何度も問題を解く意欲を後押ししてくれるだろう。

日頃の歴史の授業では、三平教諭はあまり板書せず、児童たちが共同編集でまとめノートを作る取組をしている。初めは教科書の文章をそのまま写そうとしていたが、だんだんキーワード単位で意味をおさえ、効率よくノート化する技術が身に付いてきたそうだ。1人1台端末を使った授業ならではであり、今後の可能性を感じさせるものだ。

児童インタビュー

―今日の授業の感想を教えてください。

児童「英語のように前で発表できて楽しかったです。」「友達が作った問題の答えが分からなかったので、もう少し頑張ろうと思いました。」 ―MEXCBTは使いやすいですか。 児童「使いやすいです。」

「文字を入力するとき(ソフトウェアキーボードで)解答欄が隠れてしまって、ちょっと入力しづらいです。問題の全体を見ようと画面を縮小すると、字が小さくなって見づらいこともあります。」 ―MEXCBTで自主学習していますか。 児童「自分が好きな教科の問題を先にやってしまい、苦手な問題はたまっています。」

「文字を入力して答える問題は、正解なのに、自動採点で×になってしまうことがあって悲しいので、選択式の問題を増やして欲しいです。」

後編では三平大輔教諭へのインタビューを紹介する。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望