次期学習指導要領で「探究的な学び」の質をどう高めるか。 New Education Expo 2025 リポート vol.4

現在、中央教育審議会にて、次期学習指導要領に向けた議論が進んでおり、小学校段階から情報活用能力を体系的に育成する案も浮上している。New Education Expo 2025 リポート vol.4では、文部科学省初等中等教育局の主任視学官・田村学氏が、次期改訂で中核となる考え方について語った講演をリポートする。

デジタル学習基盤における学習指導要領の改訂

~構造化と表形式、柔軟な教育課程、探究の質的向上~

文部科学省初等中等教育局主任視学官 田村学氏

わかりやすく使いやすい学習指導要領にするために

「タテ」と「ヨコ」の構造を意識

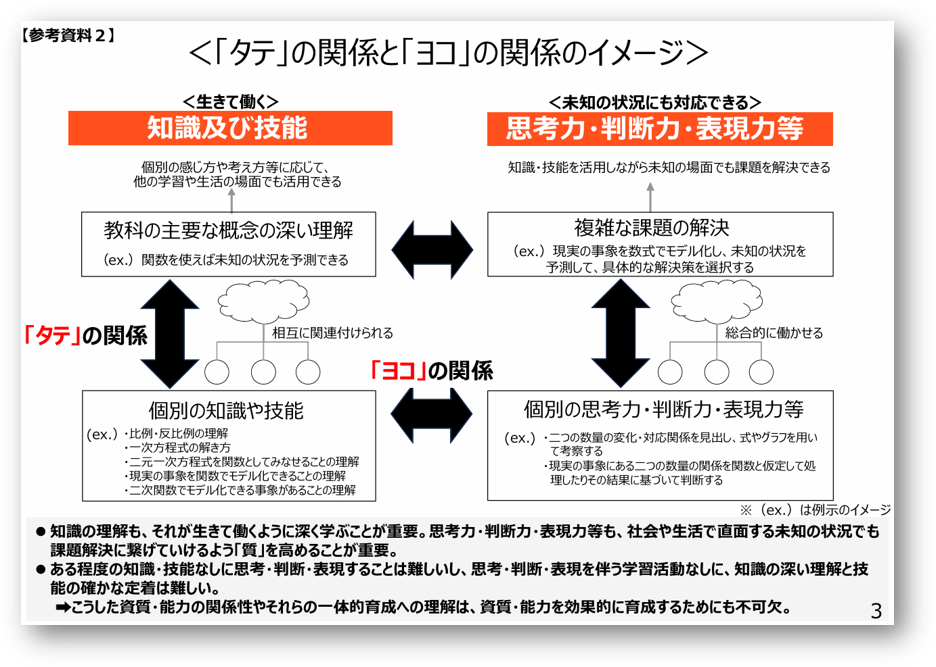

次期学習指導要領の改訂では、「より分かりやすく、使いやすい学習指導要領」が目指されていると、田村氏はいう。特に各教科の中核となる「概念」を中心に、目標や内容を一層わかりやすく「構造化」することが検討されている。

そもそも「構造化」とは何か。田村氏は、「知識を覚えるだけにとどまらず、知識同士を関連付け、統合し、『概念』にまで高めることだ」と語る。

例えば、「トマトは花が咲いて実がなる」「茄子は花が咲いて実がなる」といった知識が統合されていくと、「植物は花が咲いて実がなる」という概念が形成されていく。

各教科で習得した知識・技能も、相互に関連づけることで、教科の主要な「概念」になっていく。思考力・判断力・表現力も、個々の力を統合していくことで、複雑な課題に対応できる力へと高まっていく。「学習方法に関する知識」も、統合されていくと「方略」になる。

これが「タテの関係」だが、「ヨコの関係」も必要だと、田村氏はいう。知識・技能と、思考力・判断力・表現力を、必要に応じて組み合わせ、活用していくことで、「生きて働く知識・技能」や「未知の状況への対応力」が身につく。

こうした「タテ」と「ヨコ」の構造を意識した学びをどう盛り込むかが、今回の改訂の大きな論点の一つとなっている。

質の高い「探究的な学び」を実現するために

デジタル学習基盤と、知識のネットワーク化

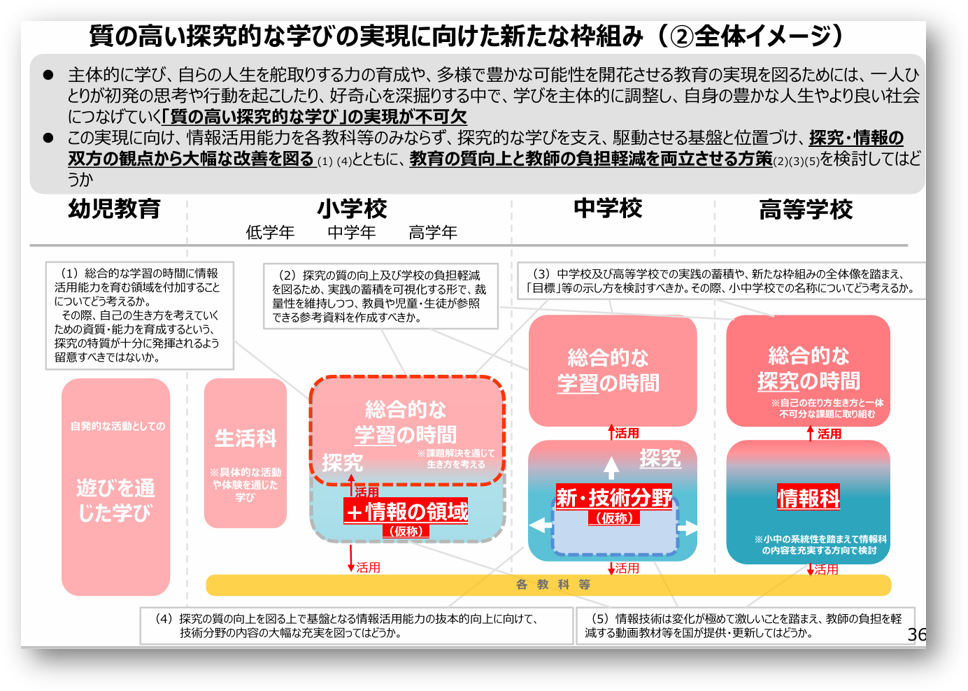

次期学習指導要領では、より質の高い「探究的な学び」が求められる見通しだ。

「現時点でも、探究的な学びは大きな成果が出ていますが、情報活用能力やICTなどのデジタル学習基盤を融合させることで、さらなる成果が期待できると考えられています」と、田村氏は語る。

情報活用能力を育成するための新たな枠組みに関して、ニュースを耳にした方も多いだろう。小学校では総合的な学習の時間で「情報の領域(仮称)」を新設したり、中学校では「新・技術分野(仮称)」を設けるといった構想も検討されている。

「現在の学習指導要領でも、主体的・対話的で深い学びが求められていますが、『深い学び』とは何かわかりにくいという声も、いまだに耳にします。深い学びとは何かをイメージできるかどうかが、子供たちの学習の質に大きく影響します。」

そこで田村氏は、「深い学び」の具体例を紹介した。

「農薬の是非」について探究していた子供たち。ある生徒は最初、「農薬は危険だ。虫を殺すものなのだから、人間にも害があるはず」と主張していた。しかし、調べ学習や友だちとの対話を重ねるうちに、「農薬も必要かなと思うようになった。でも農薬を使うのはやっぱり心配。どうしたらいいのだろう?」と変わっていった。

「学びを進めていくにつれ、知識が増え、知識同士が複雑につながり、意見が更新され、課題意識を強く持つようになっていった。これが『深い学び』の一つの姿です。」

つまり深い学びとは、「多様な知識を関連づけて概念化していくことだ」と、田村氏はいう。いわば「知のネットワーク化」だ。

文部科学省初等中等教育局主任視学官 田村学氏

では、どうすれば知識がつながってネットワーク化し、「概念」になっていくのか。そのためには知識を「活用・発揮」することが鍵になると、田村氏はいう。得た知識を使って、思考したり、他者に説明したり、まとめたりと、「アウトプット」を重ねることで、知識がつながっていくのだ。

「これまでの学校教育は、繰り返し反復させて、知識を定着させようとしてきました。もちろんそれも必要なのですが、インプットするだけではなくアウトプットもした方が、知識が定着し、概念化されて、より実社会で使える知識になることがわかっています。」

総合的な学習の時間が始まった時、「学力が下がるのではないか」と危惧する声もあった。しかし実際は逆で、「探究してる子供ほど、学力が高いことがわかってきた」と、田村氏は強調する。

令和6年度の全国学力・学習状況調査でも、課題解決に取り組む学習活動を行っている学校ほど、考えをまとめ、発表・表現する場面でICTを活用しており、課題解決とICT活用の両方に取り組んだ児童生徒は、それ以外のグループよりも各教科の正答率が高いことが明らかになっている。

「探究的な学びを行うと、学力だけでなく非認知能力や社会参画意識なども向上することも明らかになっています。今後ますます、探究的な学びは重視されるでしょう。」

ICTなどのデジタル学習基盤は、この「探究的な学び」を支える強力なツールになると、田村氏は指摘する。

たとえば課題解決のために情報を収集する時も、デジタル学習基盤を使えば多様・大量な情報を得られる。その情報を整理・分析する過程でも、デジタルデータは活用しやすく、分析しやすい。そして多様なまとめ方や表現方法も選択できる。こうした課題解決のプロセスを、容易に頻繁に、スピーディに行えるのもメリットだ。

「デジタル学習基盤は、深い学びに寄与します。しかし注意したいのは、ICTを使うことを目的にしないこと。ICTは学びを深める手段だととらえ、そのためにどう活用するかを考えましょう。」

こうした深い学びを支えるには、「教師の指導や支援が大事になってくる」と、田村氏は語りかけた。子供が主体的になるには、教師は関わらない方がいいとの見方もあるが、そうではなく、「教師が子供一人ひとりに寄り添い、適切なタイミングで介入することで、学びが深まっていく」と、田村氏は述べる。

良い支援の例として、田村氏は次のような実践を紹介した。

北海道のある学校で、生徒たちは「札幌時計台」について探究学習をした。学習が一区切りしたところで、教師はある事実を披露した。「札幌時計台は、“日本一がっかりする観光名所”に選ばれている」。生徒たちは驚き、「なんで?」「自分たちで魅力を発信しよう!」と、新たな課題を発見し、探究的な学びを続けていった。

教師が効果的な声かけをしたり、適切なタイミングで新たな情報を提示することで、子供たちは新たな課題や新たな視点を手に入れ、探究的な学びが加速していくのだ。

柔軟な教育課程で、多様性に応じた学びを。

2階建て構造

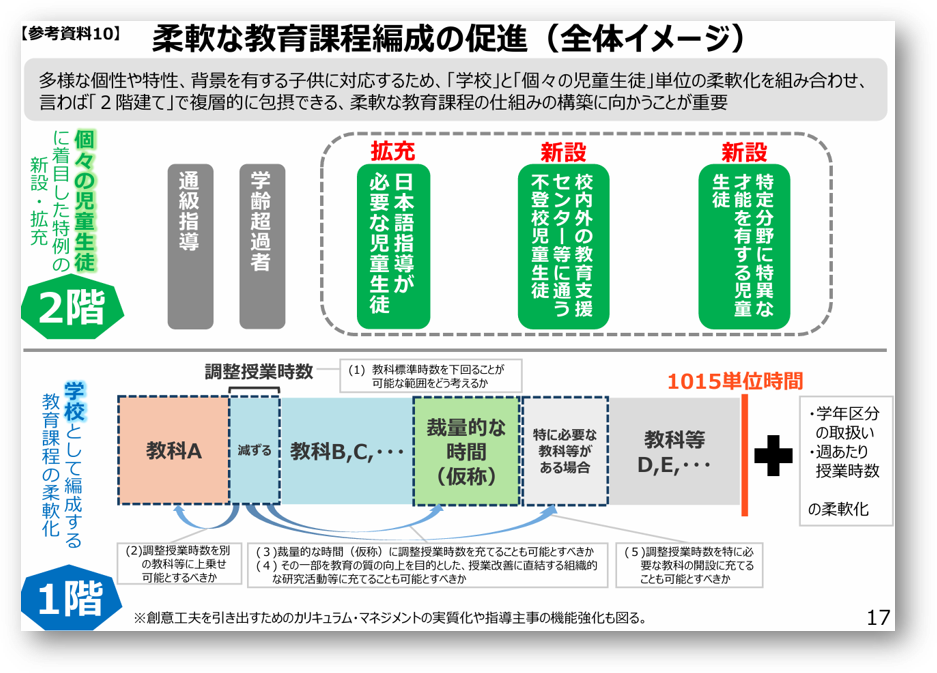

次期学習指導要領をめぐる議論では、「柔軟な教育課程の編成」も、重要なテーマになっている。

これまでの学習指導要領は、「基準性」や「公平性」を重視し、すべての子どもに対して、同じような教育を保証しようとしてきた。

「今後はその原則を維持しつつも、学校ごとの独自性や特色を発揮していくことが重要ではないか、と検討されています」

柔軟な教育課程の例として、現在、東京都目黒区では、文部科学省「研究開発学校」の指定を受け、1コマあたりの授業時間を小学校では40分、中学校 では45分に短縮。その結果、時間的な余裕が生まれ、その時間を先生方は個々の子どもに応じた学びや教材研究や授業づくりに充てているという。こうした取組を今後はどこの学校でもやりやすくできないかという議論をしています。

柔軟な教育課程の編成で重要になってくるのが、「2階建て構造」という考え方だ。

1階部分は、教科間の連携や独自単元の配置など、学校全体としての教育課程を柔軟に設計していく。そして2階部分は、児童生徒一人ひとりに応じて、柔軟に対応していく。たとえば、日本語指導が必要な子どもや、特別な配慮が必要な子どもに対して、個別最適な教育課程を提供していくのだ。

「教育課程を柔軟に編成することで、自治体や学校が特色を発揮できるようにし、子どもたち一人ひとりの多様性に応じた学びを保証しようという考え方が、今後重要になってきます。」

次期学習指導要領を巡っては、様々なテーマで幅広く議論されているので、ぜひ注視してほしいと、田村氏は呼びかけた。

「次期学習指導要領でも、先生方がいかに子供たちに関わるかが重要なのは変わりません。コロナ禍で全国一斉臨時休業になった時、『もはや登校せずとも学習できるのでは』と思われましたが、やはり学校でしかできない学びがあると痛感させられました。

一つは仲間がいること。仲間がいることで学びが豊かになります。もう一つは、授業づくりや教育課程をデザインするプロである先生方が、子供の側にいてくれることです。これからも、子供たちの学びを支えてほしいと思います。」

記者の目

学びの質を高めるには、知識の「構造化」やアウトプットの充実が重要だというお話は、明日からの授業に役立つ貴重な助言だった。そして、子供たちが「探究的な学び」を進めるには、先生方の支援が重要だとの指摘は、聴講していた先生方を勇気づけていた。

主体的な学び、個別最適な学びを実現するために、先生方の役割は変わりつつあり、そのことに不安や寂しさを感じている先生も多い。これからの学びでも、先生にしかできない大切な役割があるのだと再認識することができた。

取材・文:学びの場.com編集部 写真提供:New Education Expo実行委員会事務局

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望