生成AIは「個別最適な学び」を助けてくれるラーニングアシスタント New Education Expo 2024 リポート vol.7

昨年7月、文部科学省は「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン Ver1.0」を発表。生成AIの特性に留意しながら上手に活用しようと方向性を示し、さらに全国約50校を「生成AIパイロット校」に指定した。この講演では、その生成AIパイロット校に選ばれた学校及び自治体が登壇。生成AIのスタートアップ方法や実践事例を学べるとあって、会場には多くの教育関係者が詰めかけた。

生成AIを学校で活用しよう ~授業や校務での具体的な活用方法、教えます~

久喜市教育委員会 指導課主幹 兼 室長 山本 純氏

山形県立酒田光陵高等学校 湯澤 一氏

苅田町立新津中学校 校長 上原 泰氏

【コーディネータ】

鹿児島市教育委員会 教育DX担当部長 木田 博氏

まず先生が、校務で生成AIを使う

そのために教委は研修等でサポートする

久喜市教育委員会 指導課主幹 兼 室長 山本 純氏

学校現場で生成AI活用を広め、定着させるには、何から始めればよいのか。登壇した生成AIパイロット校に共通していたのは、教員向けの研修やノウハウの共有といった「学校現場への支援」に力を入れた点だった。

「久喜市では、昨年5月に、市内生成AIワーキンググループを立ち上げ、『まずは先生方が校務で使い始める』ことを確認。オンラインを含む教職員向けの研修や、校長会での体験型ミニ研修を実施。同じ内容でもいいから、何回も研修を繰り返しました」と語るのは、久喜市教育委員会の山本純氏だ。

校長会では生成AIを体験することから始めたが、興味深いのは、まずプライベートに関連することで生成AIを使ってもらった点だ。たとえばある校長先生は、近日出席する結婚式でのスピーチを書いてと、生成AIに指示。出力された原稿の完成度の高さに、驚嘆したそうだ。

「いきなり校務で使ってみましょうと言われても、先生方は身構えてしまいます。校務で使う前に体験的に使ってみることで、警戒心も薄れ、何ができるか、どんな使い方ができそうかが、実感できます」(山本氏)

こうした市教委の働きかけもあって、校務での生成AI活用率は上昇。学校便りや校務書類作成など、約8割の学校がなんらかの校務で生成AIを使っているという。

福岡県苅田町立新津中学校では、教員研修において、校務での使用事例を体験した。たとえば、保護者向けのプリント「家庭でスマホやゲームをする時の注意点」や、「小学生向けのディベートのテーマ」などを、生成AIに考えさせたという。

山形県立酒田光陵高校が実施した教員研修は、生成AIのガイドラインや仕組み、プロンプトの作り方、活用事例、著作権など、幅広い内容を学んでいる。

「研修前は生成AIを使ったことがない先生が7割近くもいましたが、研修後は約3割に減少。校務や授業、そして私的に使う先生が増えました」と、同校の湯澤一氏は振り返る。

生成AIの活用で初心者がつまづきやすいのが、プロンプトだ。どんな命令文を書けば、意図した回答を出力できるのか。最初はこの「コツ」がつかみづらく、ここで「生成AIなんて役に立たない」と、見切りをつけてしまう人もいる。

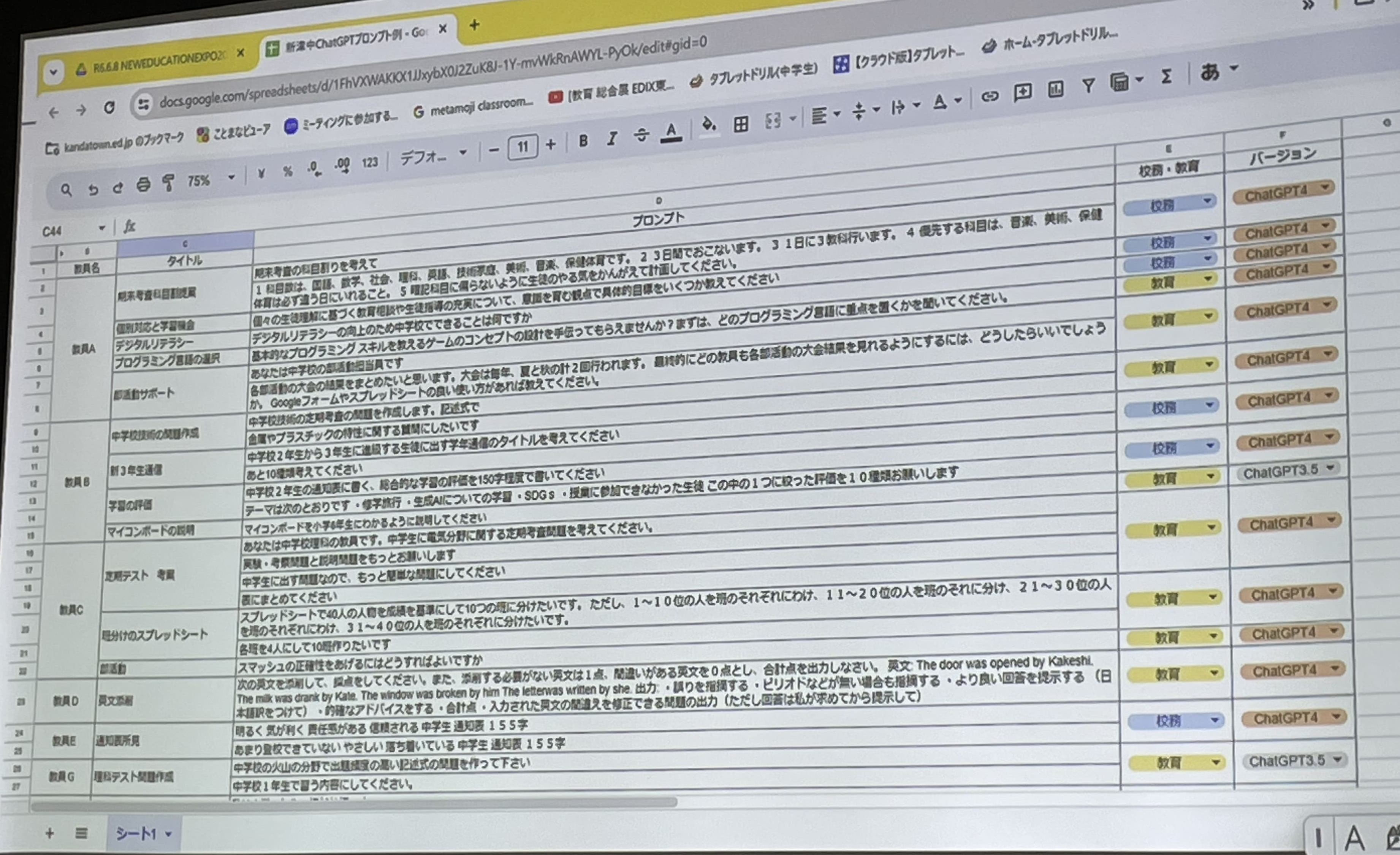

そこで苅田町立新津中学校では、「プロンプト集」を校内ポータルサイトで共有している。

「先生方が実際に使ったプロンプトを、使用場面とともに一覧できるようにしています。このプロンプトを参考にしながら自分でアレンジしてみることで、初心者でもスタートアップしやすく、活用がどんどん広がっていくと期待しています」と、同校校長の上原泰氏は語る。

また、山形県立酒田光陵高校でも、同じような校内サイトを立ち上げ、プロンプトを共有しているそうだ。

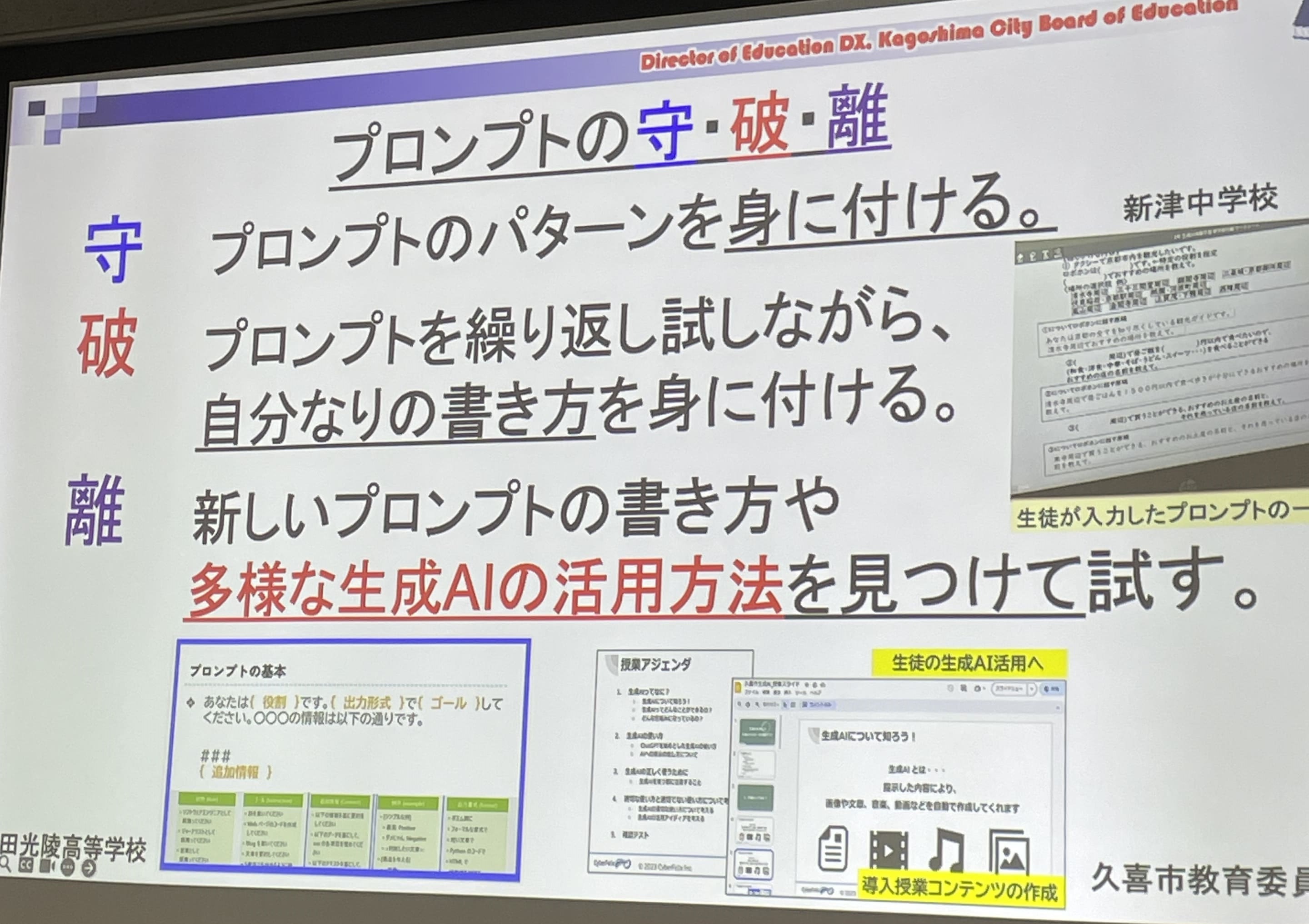

今回の講演でコーディネーターを務める、鹿児島市教育委員会の木田博氏は、プロンプトの上達には、「守・破・離」が鍵だと指摘する。

「最初は人のプロンプトを真似して、その通りにやってみるのでいい。真似しているうちにパターンが分かり、自分なりにアレンジができるようになっていきます。そして、自分独自のプロンプトや生成AI活用方法を創造できるようになっていくのです」

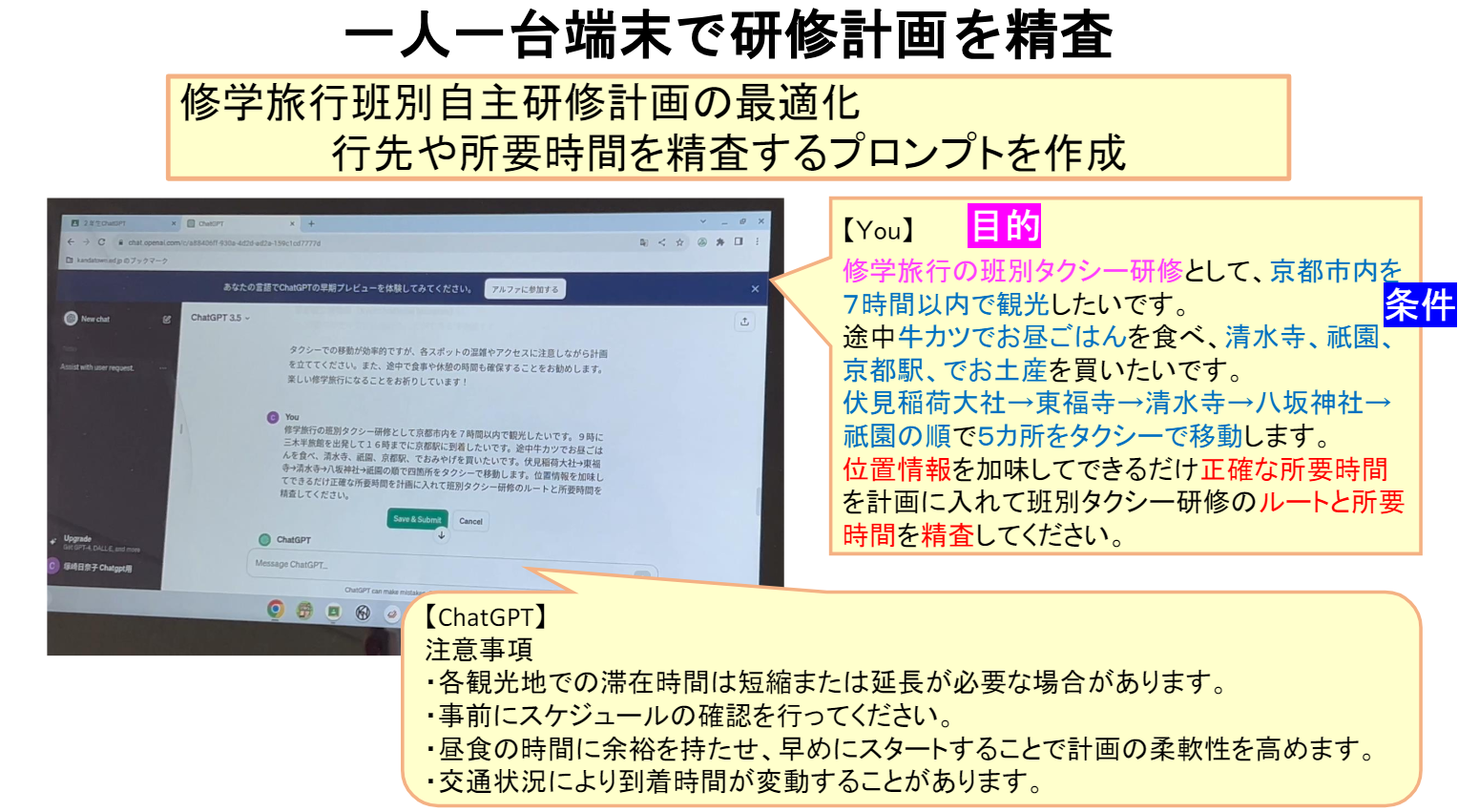

修学旅行の旅程表を生成AIとともに作成

苅田町立新津中学校 校長 上原 泰氏

先生方が生成AIに慣れたら、次は子供に使わせる番だ。しかし、未成年の生成AI活用には、保護者の承諾が必要である。この講演では、保護者の承諾を得るプロセスも詳しく紹介された。

苅田町立新津中学校では、保護者への承諾依頼書をメールで配信。このメールには、文科省が作成した生成AIに関する動画のリンクも記載されており、この動画を見て生成AIが学校教育で必要な理由を理解してもらったという。ちなみに、保護者の回答はGoogleフォームで返信。99.4%の保護者が、同意してくれたそうだ。

続いて、とても興味深い生成AI活用事例の数々が披露された。

苅田町立新津中学校では、修学旅行の班別行動スケジュール作成で、生成AIを用いたという。「あなたは京都のすべてを知り尽くした観光ガイドです。京都市内を約7時間旅行する時のおすすめスポットを教えてください」「移動はタクシーを使います。各スポットを回る順番や所要時間を教えて」「金閣寺周辺で昼ご飯を食べたいのですが、おすすめのお店は?」などと生成AIと対話を繰り返し、旅程表を作っていったのだ。

しかし、生成AIは時折とんでもない誤情報を平然と返してくる性質がある。大事な旅程表づくりを生成AIに任せて、大丈夫なのだろうか?

「生成AIの回答を鵜呑みにはしません。『ファクトチェック』する役割の子がいて、検索エンジンやGoogleマップ等を使って、生成AIの回答が正しいかを確認します。生成AIの力を借りて、旅程表を作り上げていくイメージです」(上原校長)

修学旅行本番では、すべての班が作成した旅程表通りに行動できたという。

「生成AI読書感想文コンクール」も!

山形県立酒田光陵高等学校 湯澤 一氏

山形県立酒田光陵高校では、その名もずばり「生成AI読書感想文コンクール」を開催した。生成AIが世に出始めた昨夏、「生成AIは読書感想文すら書けてしまう。学校教育で使うのは危険ではないか」と危惧する声が出たのは記憶に新しいだろう。

この読書感想文コンクールでは、指定図書を『走れメロス』に統一した。みんなが知っている図書なら、ファクトチェックもしやすいからだ。文字数は800字とし、多すぎても少なすぎてもいけないと指示。また感想文と合わせてプロンプトも提出することとした。

「生成AIの利活用を進めるには、最初の一歩が大事。生徒が『おもしろいな、やってみたいな』と前のめりになれる活動をさせてあげたいと、心がけています。現在は、生成AIを使ってバーチャルYouTuberを作る活動を生徒たちは楽しんでいます」(湯澤先生)

もちろん授業でも使っており、たとえば英語の授業では、自分が書いた英作文の「添削」を、生成AIで行っているという。このような実践の結果、酒田光陵高校では、生成AIの活用が生徒に定着。「生成AIを一度も使ったことがない」生徒はゼロで、情報科では週に1回以上生成AIを利用している生徒が6割を超えているという。

生成AIは「個別最適な学び」を助けてくれる

鹿児島市教育委員会 教育DX担当部長 木田 博氏

最後に、生成AIの今後についてディスカッションが行われた。登壇者たちに共通していたのは、「生成AIを活用できる力は、今後必須の力となる」という点だ。

「生成AIを活用する力は、情報活用能力の一つとして、子供の学習や将来において、絶対に必要となってきます」(新津中学校・上原校長先生)

「大人が教えなくても、いずれ子供たちは自分で生成AIを使い始めます。だからこそ、学校でしっかりと使い方を教えるべきだと思います」(酒田光陵高校・湯澤先生)

「特にリテラシーや情報モラルの学習が重要だとの声が、本市の先生方からは上がってきています」(久喜市教育委員会・山本氏)

生成AIを「ラーニングアシスタント」として活用しようと、コーディネーターの木田氏は総括した。

「今回登壇いただいた学校・自治体はみな、生成AIを『ラーニングアシスタント』として活用しています。

生成AIは、子供の疑問や質問に対して、いつでもどこでも答えてくれます。先生がいない時でも、生成AIの助けを借りて、学習を進められます」

久喜市教委の山本氏も、「生成AIと対話することで、『思考を深める』『アイデアを広げる』『多様な見方を広げる』ことができる」と、力強くうなずく。

新津中学校の上原校長先生も、「教師主導から子供主導に学習が変わる今こそ、生成AIの果たす役割は大きい」と、強調する。つまり生成AIは、『個別最適で自律的な学び』を進めていく上での、強力な味方になってくれるのだ。

学校教育で生成AIを使うことを危惧する声もある。「考える力が育たなくなるのでは」と懸念する向きもある。大事なのは、生成AIはあくまでアシスタントであり、判断を下すのは自分であるという姿勢なのだ。

記者の目

生成AIの進化はめざましい。この講演でも「日進月歩どころか、『秒進分歩』の勢いだ」と、登壇者たちは語っていた。今後、生成AIは、子供たちが社会で生きていくために必要不可欠になる。だからこそ、学校でしっかり教えてあげたい。そんな熱意が、ひしひしと伝わってきた。

その熱意は、来場者たちにも響いていた。熱心にメモを取る姿も多く見られ、特に校務や授業で実際に用いたプロンプトが披露されると、急いで書き写していた。今後も「学校での生成AI活用」は、先生方の重大関心事であり続けることだろう。

取材・文:学びの場.com編集部 写真提供:New Education Expo実行委員会事務局

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

関連記事

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望