意外と知らない"プロジェクト学習(PBL)"(第2回) プロジェクト学習の実践事例

第1回では、問題解決型学習との違いや歴史、育成できる力などについて紹介しました。第2回では、実践事例を紹介します。

令和6年度全国学力・学習状況調査の学校質問調査から

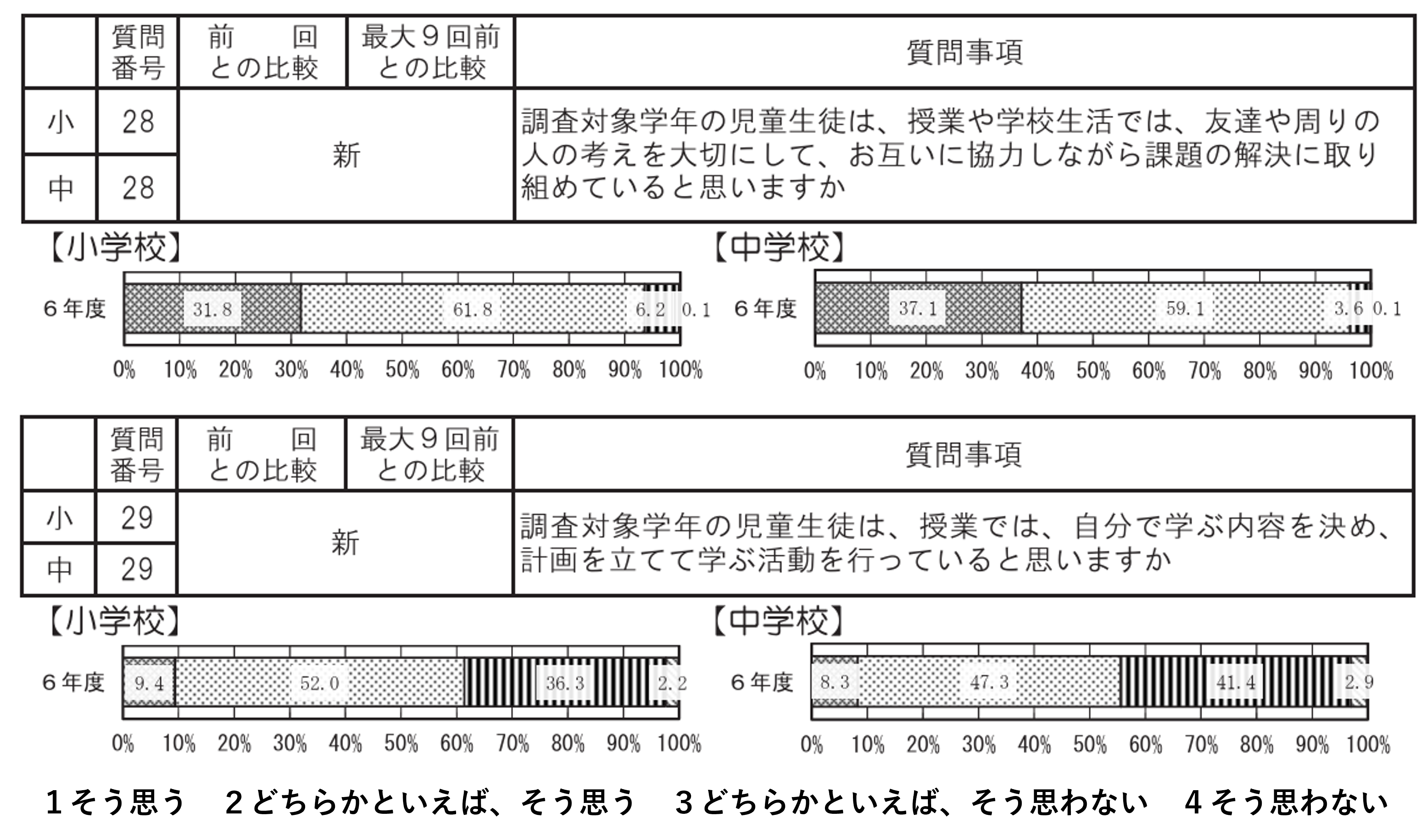

令和6年度全国学力・学習状況調査の学校質問調査では、「4.主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に関する取組状況」に、下記の2つの項目が加わりました。

(28) 授業や学校生活では、児童/生徒が、友達や周りの人の考えを大切にして、お互いに協力しながら課題の解決に取り組めている

(29) 授業では、児童/生徒が自分で学ぶ内容を決め、計画を立てて学ぶ活動を行っている

項目(29)について「そう思う」と回答した学校は1割弱でしたが、今後増えていくと考えられます。

「4.主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に関する取組状況」の質問項目

(26) 児童/生徒は、授業において、自らの考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組立てなどを工夫して、発言や発表を行うことができている

(27) 児童/生徒は、学級やグループでの話合いなどの活動で、自分の考えを相手にしっかりと伝えることができている

(28) 授業や学校生活では、児童/生徒が、友達や周りの人の考えを大切にして、お互いに協力しながら課題の解決に取り組めている

(29) 授業では、児童/生徒が自分で学ぶ内容を決め、計画を立てて学ぶ活動を行っている

(30) 学習指導において、児童/生徒一人一人に応じて、学習課題や活動を工夫する

(31) 学習指導において、児童/生徒が、それぞれのよさを生かしながら、他者と情報交換して話し合ったり、異なる視点から考えたり、協力し合ったりできるように学習課題や活動を工夫する

(32) 授業において、児童/生徒の様々な考えを引き出したり、思考を深めたりするような発問や指導をする

(33) 授業において、児童/生徒自ら学級やグループで課題を設定し、その解決に向けて話し合い、まとめ、表現するなどの学習活動を取り入れる

(34) 習得・活用及び探究の学習過程を見通した指導方法の改善及び工夫をする

(35) 各教科等で身に付けたことを、様々な課題の解決に生かすことができるような機会を設ける

プロジェクト学習の実践事例

プロジェクト学習の実践事例を調べると、地域の商品開発や観光地案内など地域課題を題材にしたものが多く見られます。小学校と中学校の事例を紹介します。

小学校の事例)海田町の魅力って何だろう? ~私たちはどのように地域と関わるとよいのだろう?~

広島県「探究的な学習の在り方に関する研究推進地域事業(令和3年度~令和5年度)」の報告資料から、海田町立海田西小学校3年生の実践を紹介します。

大単元を探究のサイクル1「校区の“いいね”を発見しよう」、探究のサイクル2「海田町の“いいね”を発見しよう」、 探究のサイクル3「海田町の“いいね”を伝えよう」の3つに分けて実施したそうです。児童が成果物として作成した海田町の魅力を発信するポスターやデジタルサイネージ資料に対して、魅力づくり推進課からもアドバイスをしてもらい、「地域の人に向けた発信」という相手意識が高まるとともに、よりよいものを作りたいと一人一人が自分事として役割を果たそうとする姿が見られたそうです。

探究のサイクル3(12時間)では、次のように単元を展開したとあります。

| プロセス | 時数 | 学習活動 |

|---|---|---|

| 探究のサイクル2「省みる」 | 1 | 新聞記事から、海田町の“いいね”を発信したいと考えているのは、魅力づくり推進課の方も同じであることに気付く。 |

| 導入「知る」 | 1 | 魅力づくり推進課の方の思いや様々な発信方法について話を聞く。 |

| 課題設定「観る」 | 1 | 実現(解決)していくための見通しをもたせ、指導者と共に学習計画を立てる。 |

| 情報の収集・整理・分析「探る」 | 3 | たくさんの人に“いいね”を知ってもらうための効果的な発信方法について話し合い、整理・分析する。 |

| まとめ・表現「創る」 | 5 | キャッチコピーを決めてポスターとデジタルサイネージ用スライドを作成する。 魅力づくり推進課の方からアドバイスをもらう。 魅力づくり推進課と連携して発信を行う。 |

| 振り返り「省みる」 新たな課題の発見「知る」 |

1 | 単元を通した学びのふり返りと、今後の生活や学習への転用を言語化する。 |

今後の課題として、コミュニケーション力の評価の仕方が挙げられていました。予め作成した下記のルーブリックでは測りきれないところがあり、育成を目指した他の資質・能力:主体性、メタ認知より、客観的評価が難しかったようです。

| 資質・能力 | B 目標を概ね達成した状態 | A 目標を大きく達成した状態 |

|---|---|---|

| 主体性 | 海田町の“いいね!”を発信することに興味や関心をもち、探究的に課題を見付け、友達と協働して問題解決に取り組もうとしている。 | B+自分と違う友達の考えを生かしている。 |

| コミュニケーション力 | 集めた情報を比較し、共通点や相違点に着目ながら、各名所の特徴を整理し、発信したい海田町の“いいね!”を伝え合っている。 | B+相手の意見に付け加えたり、みんなの意見をまとめたりしている。 |

| メタ認知 | 海田町への思いの深まりは、探究的に学んだ成果であることに気付いている。 | B+新たな課題を見つけている。 |

中学校の事例)「寄居町の再開発から学ぶまちづくりとそこに暮らす人々

埼玉県「中学校教育課程実践事例」第10節 総合的な学習の時間から、寄居町立男衾中学校の実践を紹介します。

学年・学級(各学年2学級)の枠を超えて、①防災・防犯、②福祉・ボランティア、③歴史・地理、④食・特産物、⑤観光・広報、⑥まちづくり、⑦自然・環境の7つのゼミに分かれ、縦割りグループで探究活動を行ったそうです。

ゼミごとに警察署、保育所、歴史館などテーマに関連する施設を訪問したり、商店街でインタビューしたり、ゲストティーチャーを招いたりして取材した成果を校内報告会(中間・最終)で発表しあい、相互のアプローチの仕方を学習できたとのことでした。

⑥まちづくり(35時間)では、次のように単元を展開したそうです。単元計画には、評価方法も細かく掲載されており、プロジェクト学習を取り入れる際には、どのように評価をするのかというポイントを詳細に決めておき、生徒自身による学びの軌道修正や、教員の指導にも役立てられるようにしておくことが必要なのだと感じました。

| 過程 | 学習活動 | 時数 |

| ①男衾・寄居町について調べよう | ||

|---|---|---|

| 課題 | 課題を設定する。 | 1 |

| 情報 | 男衾・寄居町の特徴を調べる。 | 2 |

| 整理 | 体験したことや聞いたこと、見たことを生かして地域の特徴を整理する。 | 2 |

| 表現 | 駅前広場の名前を考え応募する。 | 1 |

| ②自分たちができるまちづくりを考えよう | ||

| 課題 | 課題を設定する。 | 1 |

| 情報 | 寄居町の「まちづくり」専門家に話を聞き、自分の課題を決める。 | 4 |

| 情報整理 | 寄居町の特産を知ってもらうためのキャラクターづくりをする。 | 4 |

| 寄居町のポスターづくりをする。 | 4 | |

| 寄居町の新聞づくりをする。 | 6 | |

| 表現 | 調べたこと、作成したものを校内報告会で全校生徒に伝える。 | 2 |

| 活動を振り返る。 | 1 | |

| ③寄居町のよさを広めよう | ||

| 課題 | 課題③を設定する。 | 1 |

| 情報整理 | 作成したものを手直しする。 | 1 |

| 表現 | 作成したものを紹介する先を決定する。 | 2 |

| 作成したものを紹介する。 | 2 | |

| 振り返りをする。 | 1 | |

グローバルPBL

テーマは地域課題に限定されるものではなく、例えば、理工系の大学では、1~2週間の短期留学プログラム「グローバルPBL」も増えているようです。芝浦工業大学では2018年度から世界各国の大学などと連携して「グローバルPBL」を実施しています。例えば、イタリアに行き、機械システム設計、制御工学、福祉工学、システム工学などで学んだ知識を活用して、現地の学生と英語で議論し、要求仕様を満たすユニバーサルデザインを意識した支援機器(福祉機器・省力化装置)を提案するといったプログラムがあるようです。

学びの場.comにもプロジェクト学習の授業リポートを掲載していますので、参考にしていただければ幸いです。

記事例)

プロジェクト学習をカリキュラムの中心とする学校

日本でも、アクティブ・ラーニングを重視する学習指導要領が実施されたことや、コロナ禍、不登校の増加などを受けて、教科書に縛られず、プロジェクト学習をカリキュラムの中心におく学校が注目されています。国際バカロレアやイエナプラン認定の一条校(学校教育法第1条に規定する学校)も増えています。

最近話題のイエナプランスクールには、2019年開校の大日向小・中学校(長野県)、2022年開校の福山市立常石ともに学園(広島県)、2023年開校のろりぽっぷ小学校(宮城県・学びの多様化学校)があります。

イエナプランは、ドイツで生まれオランダで発展した教育モデルで、2~3学年混成の学級で、「対話・遊び・仕事(学習)・催し」という4つの基本活動をリズミックに循環させる時間割で学びます。この4つの活動はイエナプラン上では人間の日々の生活にとって欠かせないものとされています。イエナプランの教育理念では、子どもたちが自らの興味や関心に基づいて学びを深めることが重視されており、時間割に科目の区切りはなく、自分で学習計画を立てます。

イエナプランスクールの中核には、ワールドオリエンテーション(ファミリーグループ活動)と呼ばれる、科目の枠を超えた総合的な学びが据えられています。実際に世界で発生している事象に対する子どもたち自身の内発的な問いに基づいて探究を行い、自分たちが学習したことを基にグループで協力しながら進めます。プロジェクト学習と大変親和性が高いといえるでしょう。

朝に対話、午前中にブロックアワー(教科の学び・自学)、昼休み後に遊び、午後にワールドオリエンテーション、催しなどがあり、対話して下校という流れが多いようです。

これらの学習方法は、膨大な情報を瞬時に処理できるAIやロボットが普及してきたVUCA時代に必要な素養:自分で問いを立てて情報を収集し、得た見方や考え方を使って表現していく能力を養う教育法といえます。プロジェクト学習をはじめとするアクティブラーニングの手法を用いた、児童生徒が主体的・協働的に取り組むことができる授業づくりは、今後より重要になってくると予想されます。

参考資料

構成・文:内田洋行 地域デジタル化推進部営業推進2課 小林 友愛

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望