藤澤義博 航空会社から教育現場へ──地方発ICT教育の最前線(前編)

学び続けて、北海道初の民間出身教育長へ

北海道函館の近くにある、人口3,443人の木古内町(きこないちょう)で教育長を務める藤澤義博氏。JALでの地上勤務から旅行商品企画、観光振興やマイレージ事業、さらにはPTA活動や大学院での学びまで、多彩なキャリアを通じて、常に"学び"を追い続けてきた異色とも言えるその歩みには、人生をかけて「教育」というフィールドにたどり着くまでの確かな軌跡がありました。前編では、航空業界での挑戦と成長、PTA会長としての経験、そしてプログラミングスクール立ち上げまでの道のりを伺いました。

JAL勤務時代、奨励賞などの褒賞を受賞

目の前のミッションを達成するために様々な資格を取得

JAL 勤務時代の取組について教えてください。

私のキャリアは自分で振り返っても異色だなと思います。最初の勤務地は成田空港で飛行機に荷物を搭降載したり、お客様が飛行機に乗り降りする際に必要となるターミナルと航空機の出入り口をつなぐパッセンジャーボーディングブリッジ(通称PBB) の装着などをする空港ハンドリング業務からスタートしました。その後、国内貨物の受託業務や予定している搭乗人数や手荷物・貨物の重量を計算し、その便の予想総重量を算出して最適な燃料量につなげるロードコントロール業務を5年やりました。

ある時、現場からコンテナ内の貨物が輸送中の揺れで荷崩れを起こす危険性があるので、何とかならないかとの相談を受けて、当時、オフィスで紙がたくさん破棄されていることに注目し、シュレッダーで裁断された紙をチャック付きポリ袋に入れ「スキマハマール」という名前をつけて、振動の影響を受けやすい生鮮貨物や精密機械などの貨物の隙間を埋めて使用したところ、これが現場担当者に評価されて全国の空港に広まり、貨物部門の社長から「奨励賞」を受賞しました。良い思い出になっています。

そして、30歳の頃にはJALセールス(現日本航空)という会社へ異動し、旅行商品企画や販売、添乗員までやりました。

私は仕事をするうえで自分にとって必要な知識や技術は全部身に付けたほうがいい、自分でできることが増えると、目の前にいる人も、周りにいる仲間もハッピーになれると思っています。JALに入社した頃はPCスキルが必要になったので夜間にパソコン教室に通いました。その後も職種が変わるたびに、大型車両やけん引免許、大型特殊免許、航空特殊無線技士や陸上特殊無線技士、添乗員の資格など、常に働きながら学び、資格を取得してきました。

北海道観光を世界へプロモーション

大学院で地域社会マネジメントを専攻

北海道観光振興機構へ出向された際のことを教えてください。

2008年には、洞爺湖サミットを前に設立された北海道観光振興機構へ出向し、東京神宮球場での北海道知事の始球式や、中国・韓国向けの北海道観光プロモーションなどを手がけました。

2010年1月19日、新聞でJALの経営破綻を知ったときは衝撃的でした。半年後にJALに戻り、総務・広報・宣伝・販売企画兼務で札幌支店に復帰しました。社員の3割がリストラされ、1人あたりの仕事量が1.5倍という状況の中、札幌学院大学大学院地域社会マネジメント研究科の太田清澄先生の研究室で都市計画や自治体分析、地域活性などを学び、修士を取得しました。

2011年に京セラの稲盛和夫さんがJALの会長として来られて、尊敬する人物の経営哲学に直接触れられたことも大きな励みとなり、平日夜に職場の近くのサテライト教室で大学院の授業を受け、終わってから会社に戻って仕事をして終電で帰り、大学院の課題に取り組み、始発でまた会社に行くという生活を2年間続けました。

今の働き方改革が推奨される時代では考えられない働き方ですね。けれど、実は今も変わっていないんです。私は時間は有限なので、いかに自分自身で価値ある時間をつくるかが大切だと思っているんです。通常の勤務時間が8時間であれば、残りの16時間は自分の大切な限りある時間です。

現在は、北海道文教大学教授・日本地域創生学会会長の木村俊昭先生のもとで、主に小規模自治体における地域創生と"人財養成"に関する研究をしています。

東京本社マイレージ事業部での挑戦と気づき

プログラミングスクールに通い、日本語教師の資格も取得

マイレージ事業部でのお仕事について教えてください。

2015年には東京本社のマイレージ事業部に異動になりました。新たな顧客獲得のため、業界構造を徹底的に調査してマップをつくり、視覚化するなど、提携先の拡大に取り組みました。その中で当時、流通系の提携先がなかったので、一番最初に手掛けたのが三越伊勢丹のエムアイポイントとJALマイレージの相互交換の実現でした。そして、電力の自由化を背景に昇格試験で策定した電力会社との提携に関する事業計画が評価され、JALマイレージバンクのグループ長に昇格し、自分で大手電力会社との商談にも行きました。

マイレージに関連するアプリやクレジットカードの仕組みを理解するために都内にあるプログラミングスクールにも通いました。そんなある時、社内にいる外国人エンジニアたちからプログラミングを教えるので、代わりに日本語を教えてくれないかと言われ、間違って変な日本語を身に付けさせてしまってまずいと思い、2016年から約2年間、週4日夜間の専門学校に通い13科目・420時間の授業を受け、日本語教師の資格を取得しました。

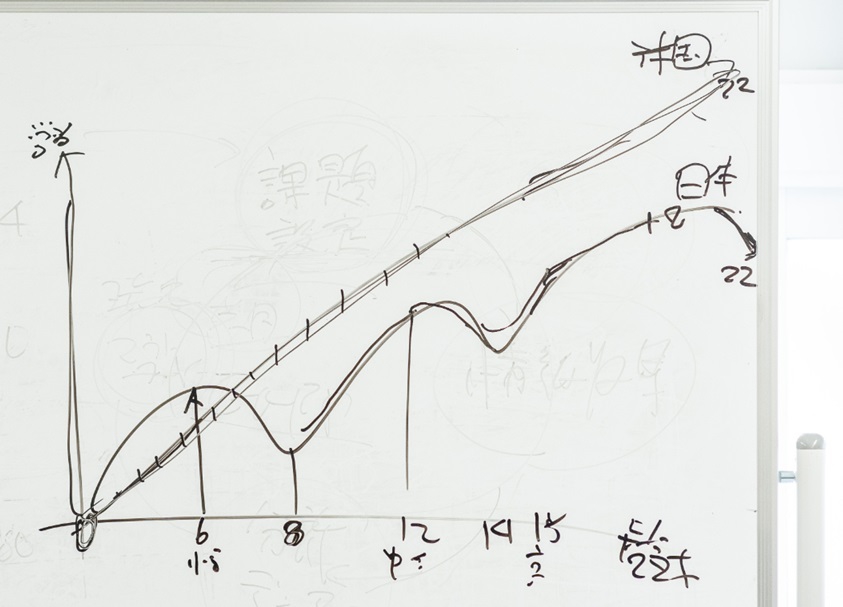

河田剛さんが描いたグラフの再現

スタンフォード⼤学へ視察研修にも行かれたのですよね。

普段使っているアプリやSNSなどはほとんどがシリコンバレーで生まれたものばかりだと気づき、2016年にシリコンバレーを訪問し、またスタンフォード大学で“デザイン思考”の授業を受けさせてもらう機会をつくりました。その時に、当時、スタンフォード大学でアメフトのコーチをしていた河田剛さんと出会い、河田さんから忘れられない話を聞くんです。

スタンフォード大学は2008年の北京オリンピックで学生と卒業生を合わせて25個のメダルを獲得しました。これは日本が獲得したメダル数と同じです。受験を終えるたびに学習意欲が停滞してしまう日本と、停滞せずに学力が伸び続ける教育制度を持つアメリカの競争力の差がこれだという話に衝撃を受け、自国の教育の遅れを痛感しました。

小・中学生向け デジタルスクール「D-SCHOOL 北海道」立ち上げ

再び大学院でプログラミング教育を専攻

コロナ禍以前は、学校の授業でパソコンに触れることもあまり無かったですよね。

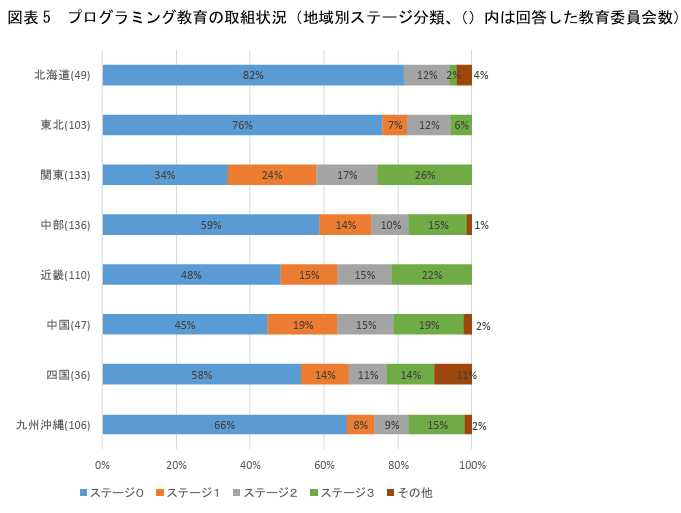

帰国後、日本の教育はどうなっているんだと文部科学省の資料を調べていて、2017年に、2020年から日本の小学校でもプログラミング教育が必修化されることを知りました。しかし、北海道でその話を周りの人にしても誰も知らないし、プログラミング教育の取組状況のデータからも北海道がとくに遅れていることを知り、危機感を覚えました。そこで火がつき、教育課題に挑戦する道を選ぼうと決意しました。

そこで、まずは自分自身がプログラミングやデジタル教育に関する学術的知見を体系的に学ぶ必要があると考え、仕事の傍ら、教育実践や政策に関わる文献や先行研究に触れるようになりました。そうした中で、プログラミング教育についてより深く学び直したいとの思いが強まり、公立はこだて未来大学の美馬のゆり先生のもとで専門的に学ぶことを志し、2018年8月に同大学院システム情報科学研究科 博士(後期)課程を受験し、入学することとなりました。その後、人生をかけてやりたい課題に向き合うために、会社としては当時過去最高益を出し、収入も安定していたタイミングでしたが、翌月の9月に約25年間務めたJALを退職しました。大学院での研究をスタートすると同時に函館に小中学生向けデジタル・プログラミングスクール「D-SCHOOL北海道」を立ち上げました。

その後、コロナ禍の影響により、社会は大きく変化し、学校ではGIGAスクール構想が前倒しで始まったことで、私が大学で研究していたプログラミング教育やICT教育を活かせる場面が一気に増えました。具体的には、「D-SCHOOL北海道」でプログラミングのオンライン学習をスタートさせたり、近隣市町の小中学校でプログラミングや情報モラル教育の授業をしたり、学校のICT支援員としても活動しました。

またコロナ禍の中では、友人たちと始めた将来のICT人材の育成活動(異能vationネットワーク北海道)が認められ、2021年には、令和3年度「情報通信月間」北海道総合通信局長表彰を受賞しました。

PTA活動から得た視点と原体験

公立・国立・私学の違いや多面的な教育現場を知る

プログラミングスクール運営には、PTA 会長としての経験も役立っていますか。

空港勤務や旅行会社での営業時代、週末は仕事が多かったので、平日の休みを活かして娘たちの幼稚園の送り迎えをしていたところ、ある日、園長先生より、PTA会長を依頼されました。当時は私もまだ若く、PTAの会長などは想定もしていなかったので、最初はお断りをしましたが、園長先生から話を聞くうちに、娘がお世話になっている園や先生、子供たちのためになるならと引き受けました。

私が幼稚園のPTA会長に就任した翌年2001年に、今でも忘れられない、いや、忘れてはならない、同じ国立大学附属校の大阪教育大学附属池田小学校事件が発生しました。当時、私は一般社団法人全国国立大学附属学校PTA連合会(全附P連)北海道地区の副会長を担っていたこともあり、とにかく子供たちの安全対策に第一に考え、子供たちが通う幼稚園では「おやじの会」を設立して、保護者と協力し合いながら持ち回りで園の見回り活動もしました。その後も附属小・中学校のPTA活動にも自然と関わる流れになりました。

二歳違いの二人の娘は同じ私立高校に進学しましたが、そこで、保護者会の役員を5年間、うち3年間は会長職を担うことになり、在任中は私学助成署名活動や、文部科学省や北海道選出の国会議員への陳情活動も行いました。多忙な中でも娘たちの弁当作りなどもしました。

私の生まれは神奈川県横須賀市ですが、小学校のときに父親の仕事の関係で母の故郷である道南の福島町に引っ越しました。当時、環境の変化に馴染めず、またいじめにも遭い学校に通えなくなりましたが、当時の担任の先生方が熱心な方々で、毎日自宅にプリントを届けてくれたり、学校の様子を話してくれたおかげで、徐々に地域や学校にも慣れていき、学校に通えるようになりました。

その後は函館にできたばかりの新設校の道立函館稜北高校に進学しました。新設校だったため、伝統や歴史がなく、部活動なども全て自分たちでつくっていかなければなりませんでした。先輩後輩の壁がなく、とにかくみんなが協力しながらやらなければならない環境だったので、とても新鮮で楽しかったです。卒業後、約25年を経た2014年のある日突然、サッカー部の恩師から連絡が来ました。話を聞くと、母校が同じ道立高校の函館西高校と統合されることになり、それまで組織的な活動が止まっていた同窓会の再建を託されました。当時、私は札幌で勤務していたのですが、月1で週末に札幌から函館に通い、地元にいる卒業生と会い、翌年には200人を超える同窓会を開催し、組織を復活させて、母校の統廃合にも関わりました。こうした経験を通じて、国立・公立・私立の違いを体感し、教育の現場を多面的に知ることができました。<後編へ続く>

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育ウォッチ

教育ウォッチ 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望