意外と知らない"プロジェクト学習(PBL)"(第1回) 問題解決型学習との違いや、育成できる力

現行の学習指導要領になって、小学校は6年目、中学校は5年目、高等学校は4年目を迎え、皆様の学校の授業でも目に見えて、教員による講義の時間が減り、児童生徒が課題に対して主体的に学ぶ「アクティブ・ラーニング」の時間が増えてきたのではないでしょうか。「アクティブ・ラーニング」の手法には、ピア・インストラクション法、ジグソー法、マイクロ・ディベートなどがありますが、今回はその代表的な手法であるプロジェクト学習(PBL)を取り上げます。

「主体的・対話的で深い学び」の実現とは

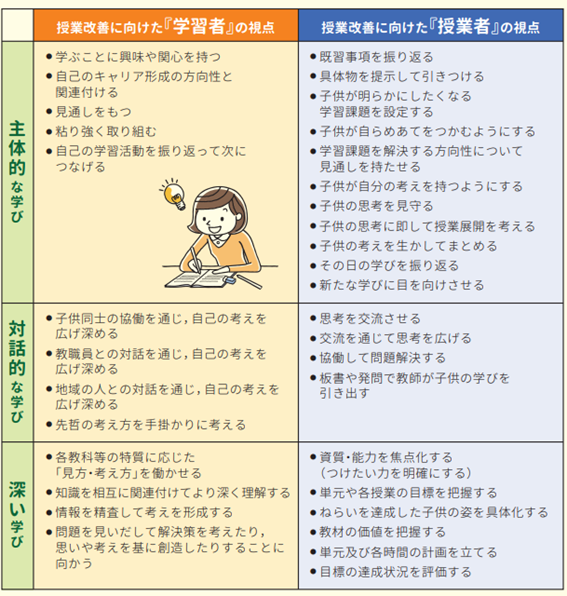

平成28年の中央教育審議会答申に基づき、学習指導要領総則解説には、以下の3つの「アクティブ・ラーニング」の視点から授業改善を行い、児童生徒が生涯にわたって能動的(アクティブ)に学び続けるようにすることが示されています。

- 学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しをもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」が実現できているか。

- 子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。

- 習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が実現できているか。

プロジェクト学習とは

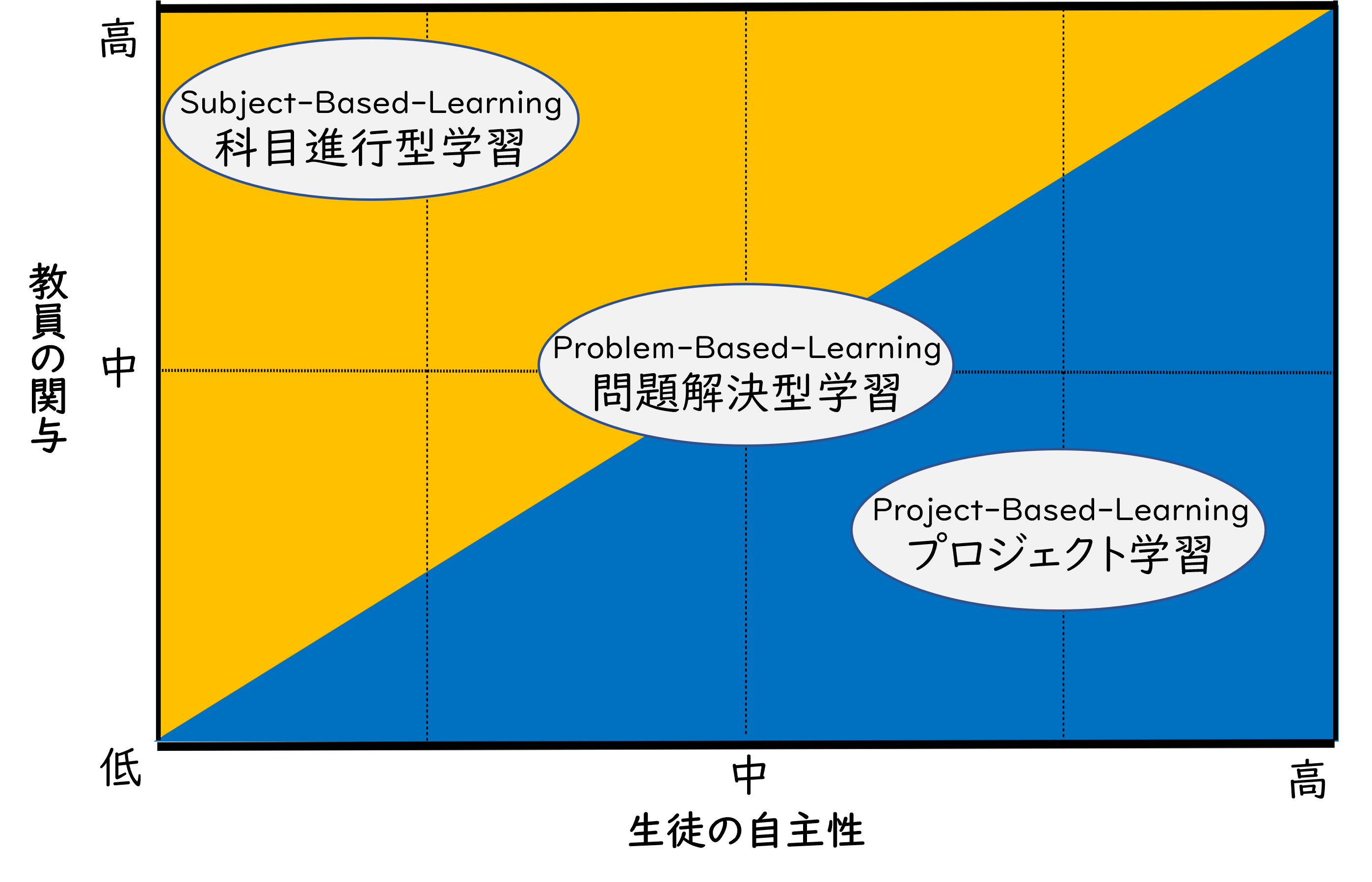

プロジェクト学習はPBLと呼ばれることもありますが、PBLには、「プロジェクト(課題解決型)学習(Project-Based-Learning)」と「問題解決型学習(Problem-Based-Learning)」の2種類があります。どちらも「課題を解決する過程で、知識を身につける」、「生徒が主体となって学習を行う」という根本は変わりませんが、少し違いがあります。

厳密な区別をしない場合もありますが、上越教育大学『《文部科学省委託事業》平成28年度総合的な教師力向上のための調査研究事業実施報告書ー今日的な教育課題を解決するためのPBL型授業モデルの構築』に紹介されている、溝上慎一(2016)による類似点や相違点を押さえておきたいと思います。

【類似点】

- 実世界の問題解決に取り組む。

- 問題解決能力を育てる。

- 解答は一つとは限らない。

- 自己主導型学習を行う。

- 協働学習を行う。

- 知識・社会構成的アプローチを採る。

【相違点】

| 問題解決学習 | プロジェクト学習 | |

|---|---|---|

| ①解決すべき問題の設定主体の違い | 問題やシナリオは教師から | 問題や問いは学生自身から |

| ②プロセス重視型かプロダクト重視型か | プロセスで学習態度や問題解決能力を育てることを重視 | 最終プロダクトを仕上げることを重視 |

| ③支援者の違い | テューターが支援 | 教師がファシリテーター、コー チ、スーパーバイザーの役割で支援 |

| ④カリキュラムにおける位置付けの違い | カリキュラムの中心になる | 補足的におかれる場合がある |

| ⑤問題解決の時間的展望の違い | 現実の問題での課題解決 | 未来に向けての課題解決 |

| ⑥時空間における制限の違い | 教室や授業を中心とする。 | コースや学期、教室を越えて大きく取り組まれる。 |

また、英語教育の場合の具体例も掲載されています。問題解決型学習は1単位時間でもできます。毎時間このやり方で授業をしているという先生も増えてきているのではないでしょうか。

これに対し、プロジェクト学習は1つの単元全体~複数の単元に跨ったり、総合的な学習の時間に取り組むような教科横断的な大単元をイメージしてもいいかもしれません。

| 方法 | 英語教育用語としての概念 | 課題の決定者 | 教師が果たす役割の例 | 具体的な活動の例 |

|---|---|---|---|---|

| 伝統的教授法 | ― | 教師 | 文法・語彙を説明し、生徒の翻訳を添削する。 | ・文法事項の説明とその暗記学習 ・英文和訳の宿題とその添削指導 |

| 問題解決型学習 | 英語でのコミュニケーションを重視した「問題解決タスク」による授業 | 教師 | タスクの指示とその遂行のヒントを与える。 | ・英語でのイラストの間違い探し ・ロール・プレイによる道案内 |

| プロジェクト学習 | 英語を使いながら学習者自身の目標を達成する「プロジェクト・ワーク」の実践 | 生徒(または教師) | プロジェクトの計画と実行に係る助言を行う。 | ・海外文化に関する調べ学習 ・英語版ホームページの自主制作 |

プロジェクト学習の起源

いわゆる「総合学習」「探究学習」は、「為すことによって学ぶ(learinig by doing)」生活教育を提唱した、アメリカの教育学者であるジョン・デューイ(1859-1952)が始めたと言われています。問題解決に向けて試行錯誤しながら思考する過程で、理解が深まるというものです。

例えば、デューイ・スクールにおいては子供たちに木材を購入させる段階から取り組ませる「家をつくろう」というプロジェクトや羊の毛を刈り、糸をつむぐという「羊毛の服作りプロジェクト」が実施されていました。

これをデューイの弟子のウィリアム・ヒアド・キルパトリック(1871-1965)が、思考を働かせる際に明確な目的を設定する重要性を主張し、「プロジェクト・メソッド」として1918年に体系化し、世界へ広まっていきました。日本でも実践され、大正自由教育や戦後新教育と呼ばれています。

その後、アメリカの小さな町で、思春期の若者たちが学校から離れていくことをどうくい止めるかという議論から、1994年にミネソタ・ニューカントリースクール(MNCS)が設立され、現在のようなPBLが開発されたようです。この学校は現在もあり、Webサイトを検索すると、小学校2-3年生が自分が選んだ動物について調べ学習を行う「動物プロジェクト」として、児童の理解度に合わせて動物が生息している地域の地図を作成したり、生息するのに適した環境や進化を調べたり、動物の彫刻を作成するなどアイデアが紹介されていました。

情報活用能力の育成にも有効

プロジェクト学習の最大のメリットは、児童生徒に当事者意識が芽生えて学習意欲が高まることですが、情報活用能力など、さまざまな力を育成する手法としても期待されています。

課題解決へのアプローチの中で情報を集めて活用するというプロセスが求められるため、習得した知識を活用する実践を積むことができます。膨大な情報の中から正確な情報を見極めるファクトチェックを実施することで、情報リテラシーを身につけることもできるといえるでしょう。

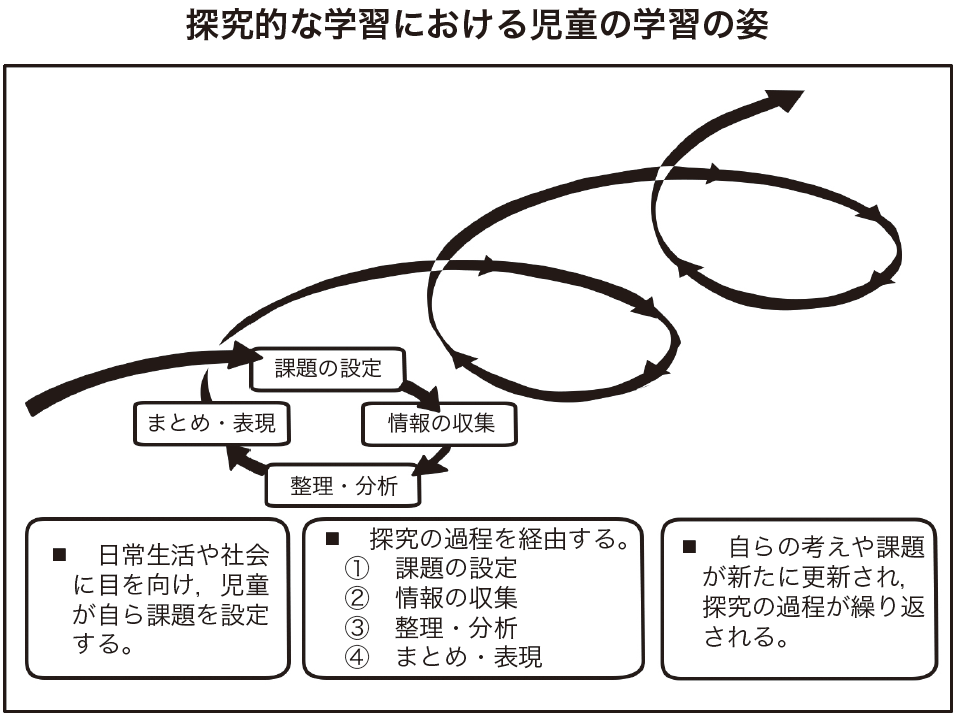

また、①課題の設定、②情報の収集、③整理・分析、④まとめ・表現のプロセスを繰り返し行うことで、自分が得た情報や知識を他人にどう伝えるか工夫する力が養われます。児童生徒同士で意見交換をする活動も多いため、自身の意見を相手に伝える取組を繰り返し行うことが可能です。

グループのメンバーが調べた情報や、それに基づく意見を共有・比較し、整合しない部分や矛盾する部分を発見し、探究します。その不協和を乗り越えるための議論から、お互いの意見を取り入れた新たな知識やアイデアを創造することで、「深い学び」が実現します。他のグループの様子を知り、それとは違う個性を出そうと頑張ることも大切です。

鈴木敏恵 『DXとポートフォリオで未来教育』 には、フェーズごとに次のような力が身に付くと紹介されています。

| 準備 | 課題発見力、気づく力、観察する力、状況をつかむ力、現実から問題を見出す力、社会意識、俯瞰する力 |

|---|---|

| ビジョンゴール | 目標を設定する力、ありたい状態/ビジョンを描くカ、現実に主体的にかかわる力、やりとげる意志、前向きな姿勢 |

| 計画 | すべきことをイメージする力、優先順位を決める力、時間を的確に配分する力、戦略的に計画するカ |

| 情報・解決策 | 根拠ある情報を獲得するカ、情報を見極める力、分析するカ、比較するカ、分類するカ、礼儀・礼節、多面的にものを見る力、目の前の事態に対応するカ |

| 制作 | わかりやすく表現する力、情報を取捨選択する力、図・表・グラフを適切に使う力、概念図等を使い端的で簡潔に表現する力 |

| プレゼン | コミュニケーションカ、ノンバーバルな表現力、比喩等でわかりやすく表現する力、根拠をもとに説明する力、聞き手の思いや理解を推察して話す力、他者のプレゼンを評価する力、他者のプレゼンから学びとる力 |

| 再構築 | 論理的に表現する力、根拠に基づいて結論を導く力、適切に項目立てし見出しを立てる力、的確で簡潔な文章を書く力、試行錯誤しつつよりよいものを生み出そうとする姿勢 |

| 成長確認 | 成長や成果を評価する力、自己有用感、自尊感情、より成長しようとする意欲 |

もちろん、このような効果を生むには、基礎的な知識という土台や、ファシリテーター・ガイド役としての教員のモニタリング・フィードバックが欠かせません。プロジェクト学習に正解は無く、長丁場になるので、自分たちが今行っていることは正しいのか、どのアイデアを突き詰めていいのか迷いやすい傾向があります。議論が深まるように、適切な指導が必要です。

興味関心によってグループ分けすることが多いと思われますが、意見が対立して議論が活発化するように、誰がどんな役割を担いそうかなども予想して、グループ構成を工夫する場合もあるようです。

次回は、実践事例を紹介します。

参考資料

構成・文:内田洋行 地域デジタル化推進部営業推進2課 小林 友愛

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望