藤澤義博 航空会社から教育現場へ──地方発ICT教育の最前線(後編)

学び続ける教育長の挑戦

北海道函館の近くにある、人口3,443人の木古内町(きこないちょう)で教育長を務める藤澤義博氏。航空会社でのキャリアを経て、現在は教育の現場へとフィールドを移し、地域に根ざしたICT教育の推進に取り組んでいます。後編では、実践と理論の両輪で教育改革を進める藤澤氏に、教育長としての挑戦、地方から描く未来の学びのかたちについて伺いました。

教育長就任とICT教育の推進

「社会教育士」と「教育CIO」の資格を取得、そして大学院へ

民間出身の教育長は珍しいですよね。

2022年に木古内町の町長さんから教育長への打診がありました。正直、とても悩みましたが、町長の子供たちやこれからの時代を見据えた教育に対する熱意に心を動かされ、議会の同意を得て木古内町の教育長に就任しました。学校教育や教育行政の経験がない教育長は北海道では初だと聞きました。

町長が私に声をかけてくれたきっかけは、教育専門誌である『月刊先端教育』に掲載された北海道のICT教育特集の記事でした。その中で私の取組も紹介されていて、それを町長が見てくださったようです。町長からの期待は、やはり北海道ナンバーワンのICT教育。「木古内だからできる教育環境をつくってほしい」というものでした。十年後、二十年後の社会を見据えて、子どもたちがICTをしっかり学べる体制を整える。その先頭に立ってくれということだったと思っています。

教育長になるにあたって、私の会社(株)manabitは、プログラマーになっていた25歳の次女に引き継ぎました。

教育長になってからも新しい資格を取得されたのですか。

教育長になった当初は、日々、見るもの聞くもの全てが民間と違い、驚きの連続でした。今でも驚くことがあります。ただ、私の使命はこれまでもこれからも「目の前にある課題を解決する」ことです。当たり前ですが、教育長だからと言って、何でも自分の思い通りにできるわけではないのです。これからの社会では、AIやIoTなどの技術がさらに進化し、社会のあらゆる場面でデジタル化が進みます。そのため、様々な課題を解決するためには、専門の知識とスキルが必要となります。これからの時代に必要となるスキルの一つは生成AIをはじめとする、デジタルスキルとデジタルリテラシーです。社会の変化が激しい時代だからこそ、常に世の中のことや専門性を学んで理解しなければ、先生方や職員と対話できないなと思いました。

そこで、教育長になった翌年に、兵庫教育大学が開講している教育行政トップリーダーセミナーという二日間の短期集中講座を自費で受講しました。全国から参加している現役の教育長や校長先生などの受講生とも知り合うことができ、大変学びになりました。教育のリーダーとしての専門性を高めるカリキュラムでした。

また、教育長就任と同時に休学していた公立はこだて未来大学大学院を昨年3月に退学しました。教育長は学校教育だけでなく、社会教育や生涯学習のトップでもあるので、昨年、北海道立生涯学習推進センターが主催する社会教育主事講習を受講し、120時間のオンラインとオンデマンドの講義や演習、レポートの提出によって、「社会教育士」の称号を得ることができました。

その後、社会構想大学院大学が開講した「教育CIO養成課程」の1期生に応募し、36時間の授業を受講し、教育CIO(Chief Information Officer)に求められる知識と技能を体系的に修得しました。大学が公式に教育CIOとしての能力を認定する教育長は全国初とのことです。

私のモットーは自ら学んで自らやる「理論と実践の往還」です。教育のトップとして、教育のことを正しく理解して自分の言葉で語れるようにしたいんです。それに、こういう資格を持っていると、関わる先生方や保護者の方々も安心すると思うんです。とにかくずっと、教育長になってからも目の前にある課題解決に取り組んでいます。

実は、この4月から国立の兵庫教育大学大学院 教育政策リーダーコースに入学し、教育行政学の研究を中心に新たな挑戦を始めました。

子どもたちの“未来”から逆算した教育を

これまでの取組を教えてください。

就任後、一番最初に感じたのが、教職員の意識改革の必要性でした。教育行政もDX化が進んでおらず、また学校でもGIGAスクール構想が始まったにもかかわらず、ICT教育が進まない現状がありました。そこで、教職員対象の研修会から着手したのですが、初年度は予算もなく、なかなかうまく進みませんでした。それを教訓にし、2年目となる昨年度は予算も確保し、教職員を対象にしたICT研修や生成AI研修などを実施しました。

今後、日本においても生成AIを活用した授業がスタンダードになるのは時間の問題でしょう。また、オンラインツールはあくまで便利な手段の一つとして捉え、これからは人と人とのリアルなコミュニケーションと並行して、デジタルを通じたデジタルコミュニケーションスキルも必要不可欠な時代を迎えます。

私が最も大切にしているのは、「今の子どもたちが10年後の社会で活躍するために、どのような力が必要か」という視点です。近い将来、私たちの生活や仕事の場には、ロボットやヒューマノイドロボットが当たり前に存在するようになると考えられます。そのような時代において、もし、子どもたちが基本的なタイピングスキルやコンピューターの知識、さらには生成AIに関する基礎知識を持たずに成長した場合、社会で生きていくことは非常に困難になると思います。

2025年度から、全国学力テストにCBT(Computer-Based Testing)方式が本格導入されました。ICTスキルは、これからのSociety 5.0社会、AI時代においては全ての人が身に付ける必要があると思っています。子供たちに、コンピューターやデジタルツールに対する正しい知識を身に付けさせてあげるためには、まずは私たち大人のデジタル・シティズンシップやデジタルリテラシーなどが必要になります。

そこで、昨年度は、文部科学省「青少年を取り巻く有害環境対策の推進(ネット上の有害環境から子供を守るための推進体制の構築事業)」の公募があったので、教育長自ら申請書と事業計画書を作成し、申請しました。お陰様で、無事に採択され、一年かけて学校と家庭、地域が連携して、町全体で情報リテラシー教育事業に取り組むことができました。

今は、子供も高齢者もネット詐欺の被害に遭う時代です。また、依然、SNS上でのトラブルが原因でいじめや死者が出るケースもなくなりません。だからこそ、大人も子供も正しい情報活用能力を身に付けることが必要であると考えています。

「学び続けることが大切、それは私たち人間の使命」

制度の壁と、これからの改革に向けて

今後の教育の在り方について、民間企業勤務経験なども踏まえ、お考えを聞かせてください。

今後の教育の在り方については、私は誰も正解を持っていないと思っています。社会が大きく変化する時代においては、皆でとにかくやってみることが大切だと思っています。そんな中で、私が一番大切にしていることは、とくかくどんな社会、時代であろうとも、子供たち一人一人が、「この世に生まれてきてよかった、学ぶことって面白い、色々大変かもしれないけど私にも可能性がありそうだ」と思える社会を創るには、今何をすればいいかということを毎日のように考えています。

私には今でも忘れられない、大切にしている言葉があります。それは、幼稚園のPTA会長をしていた時に、全国国立大学附属学校PTA連合会の当時の副会長で、現在は三重県津市にある久居八幡宮 宮司・学校法人野辺野学園 理事長の山中理さんから教えてもらった「どの子も我が子の精神」という言葉です。これは、目の前にいるすべての子どもたちを、自分の子どもと同じように大切に思い、愛情をもって接しようとする心のあり方を表していると解釈しています。

現在、日本では不登校児童の数が増えています。義務教育とは、すべての子どもたちが等しく教育を受ける機会を保障するために定められた制度ですよね。受けられない子がいるなら、それは大人の責任です。だからこそ、地域社会で子供を育てる、誰ひとり取り残さない仕組みが必要だと思っています。

お感じになる在り方を実現するにあたり、何が障壁だと感じていますか。

一番の障壁になっていると感じているのは、日本の教育に関する様々な制度だと思っています。例えば、私のような学校教育や行政職の経験がない人間が教育長になることは、制度としてどうなのでしょうか。学校現場や行政の経験がない人でも「教育長」や「教育委員」になれるような資格制度があれば、多様な視点を取り入れられるかもしれません。

あるいは、現在教育長を務めている方々に向けて、ICTに関する研修制度を充実させることも、これからの教育現場に必要なことかもしれません。また、これからの学校教員には、ますますICTスキルが求められますが、現状として、日本の大学の教員養成課程では、ICT教育について深く学ぶ授業が十分に用意されていないように感じています。

また、プログラミング教育も同じです。小学校では2020年からプログラミング教育が必修化されましたが、大学の教員養成課程では、必ずしもプログラミング教育に関する授業を受けていなくても教員免許を取得できます。この現状は、教員として現場に立った際に、プログラミングを教えなければならない状況と、大学での学びとの間に大きなギャップを生じさせていると言えます。ですから、私は今後の教育制度が、現代社会に適合しているのか、そして未来の社会においても有効であるのかといった点について、「理論」と実際の教育現場での「実践」を結びつけながら、大学院で専門の先生方と一緒に深く研究し、探求していきたいと考えています。

学習指導要領改訂に向けた議論と並行して、教員養成課程の見直しも議論されていますが、議論しているうちに、どんどん新しい技術が出てくるような状況ですよね。

今は、社会の急激な変化が起こり、これからの時代は予測が難しい時代と言われています。これからは、テクノロジーは更に進化し、社会の変化のスピードも今以上に速くなります。なので、子供も大人も常に新しい知識や技術を身に付けなければ、社会で活躍することが難しい時代になります。特に大人は、学び足しやアンラーニング、アップスキリングやリスキリングが欠かせなくなります。マインドセットも必要になるでしょう。

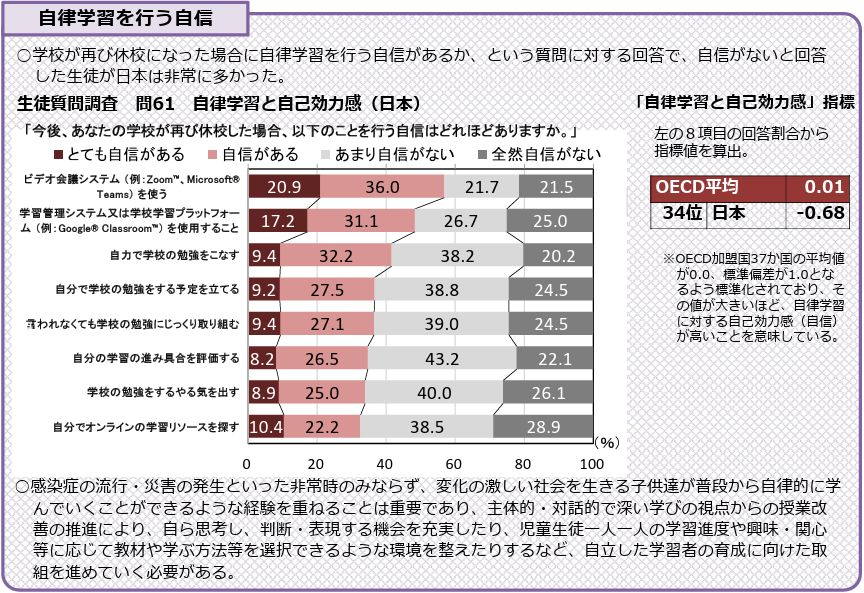

これは、子供に教えることを生業としている先生方も同じです。GIGAスクール構想が始まり、学校でも端末を使うことが当たり前になりました。生成AIなどの登場もあり、学校現場でもCanvaなど、新しい生成AIソフトを活用した授業をすることが求められています。これからは一人一人が、「自ら学ぶ力」が必要になります。子供のころから自分で「学び続ける力」を身に付けることが大切になります。しかし、現在の日本の高校生は、自律学習を行う自信がない生徒が大半です。OECD加盟国の中でも最下位ですよね。

これからのAI時代、そしてデジタル社会において、特に人口減少が進む日本においては、一人ひとりが常に学び続け、自己をアップデートし、社会で活躍していくことが、日本社会全体の維持に不可欠になると私は考えています。そうした認識があるからこそ、これからは受験やテストといった外部からの強制によってのみ勉強するのではなく、一人ひとりが自ら学び続ける学習者となるよう育むことが重要だと考えています。そして、そのためには、まず私自身が学び続ける姿勢を示すことが、何よりも説得力を持つと信じています。

子供たちに夢や目標を持つようにと言うのであれば、まず私たち大人が夢を持ち、目標に向かって行動する姿を見せる必要があると思います。子供たちに勉強するように促すのであれば、まず私たち大人が学び続ける姿勢を示すべきです。私自身、これからも生涯にわたって学び続けていきたいと考えています。なぜなら、それは私たち人間が与えられた使命だと感じるからです。

ちなみに、私がJALを退職して、起業した会社名は「株式会社manabit」です。この社名は「学び人(学び+人)」なんですよ。

記者の目

問題解決型のマインドを実践し続ける藤澤さんの姿勢は、福島町での子ども時代をはじめ、JAL勤務時代から終始変わらない。自ら目の前の課題を見出し、それを自分の知識や能力のアップデートをもって解決していくというものでした。

これから到来する新しい時代へ向けて、今の子どもたちには何が必要かということを考えている真摯な瞳には、「すべての子どもを宝として大切にしたい」という思いが宿っているように見えました。

参考資料

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育ウォッチ

教育ウォッチ 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望