そのルーブリックに信頼性・妥当性はあるのか?

ルーブリックの作成って、どこから始めたらよいの?と悩んでいる先生方も多いのではないでしょうか。

教育書のキラキラした実践もよいけれど,まずは無理なく,ご自身がルーブリックに慣れていきましょう。

表題の問いに対する答えは如何に!?

目黒区立不動小学校 主幹教諭 小清水 孝

誰が作る? 子どもに見せる?

ルーブリックは,だれが作るのでしょうか?

子どもが作るのでしょうか?

教師が作るのでしょうか?

稚拙ではありますが,100を超える私的な臨床研究から,以下のステップを踏むことがよいと考えます。無理のない実践で,「教師自身がルーブリックに慣れていくこと」が実践の第一歩でしょう。

STEP1 指導者がルーブリックを作る。学習者に公開しない。

STEP2 指導者がルーブリックを作る。学習者に公開する。

STEP3 指導者がBとC基準を作る。A基準は指導者と学習者が話し合って決める。

STEP4 指導者と学習者が話し合い,イチからルーブリックを作る。

教育書や教育雑誌にはキラキラした実践が掲載されます。特に,STEP4のような実践報告を目にすると,「子どもと作るってステキ」「私もあんな学級を作りたいな」と憧れを抱くのも当然です。

しかし,指導者がルーブリックに不慣れな場合や,成熟していない学級で,STEP4から入ることは無謀と言えるでしょう。教室はお花畑ではありません。きっと,その「話し合い」はぐちゃぐちゃとなり,徒労感だけが残り,どうせ先生が決めるんでしょ,の空気が漂います。

初めの一歩は,決してキラキラした実践を追究せず,地に足の着いた強かな実践,STEPを踏まれることを強くお勧めします。

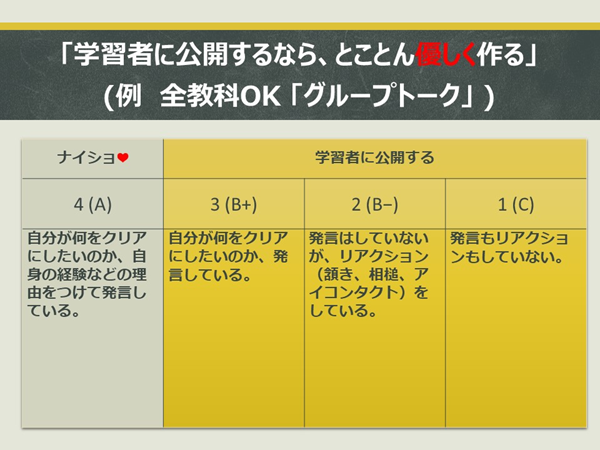

学習者に公開するなら,とことん▢〇〇

ルーブリックを学習者に公開するSTEP2について考えてみましょう。私は,学習者がもつ指標にA基準を示さないことが多いです。これは,学習に意欲的でない児童への配慮です。学習者がもつ指標にA基準を盛り込んだ場合,B基準の相対的な価値が低下します。これにより,元々学習に意欲的ではない児童の学習意欲の低下が危惧されます。学習者がもつ指標の最大値は,B基準(BやB+であってもよい)が望ましいと考えます。

公立小学校の教員であれば頷かれる方もいらっしゃると思いますが,「これなら何とかできる」と思わなければ,一切授業に参加しない(ひどい場合は他者の邪魔をする)という学習者が一定数存在します。これは厳然とした公立校のリアルです。「学習者がもつ指標の最大値はB基準」は,現場の超リアルな状況に即した,超リアルな配慮と言えるでしょう。とことん優しく(易しく)提示しましょう

一方,教師がもつ指標としてA基準はあって然るべきです。Bに達した児童に,「〇〇をやってみたら?」「Aがあるとしたら,どんな感じ?」と声を掛けていくことが必要です。

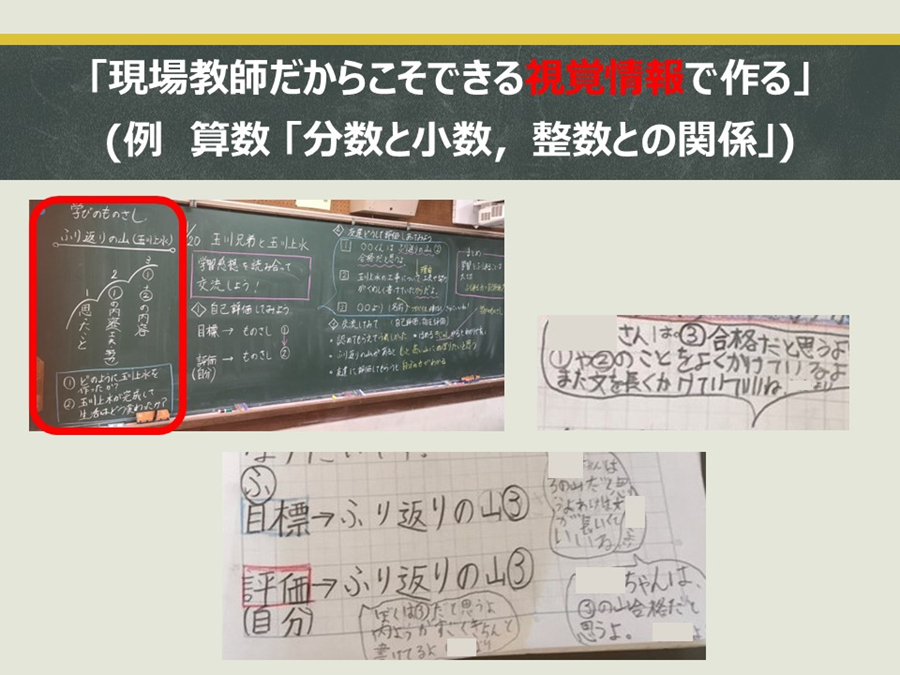

横軸の評価点と,縦軸の評価項目の記述で作成するルーブリックはよく見られるものですが,小学校ではひと工夫する必要があると思います。はっきり言って,そのような評価基準表を,8歳,9歳の子は見ません。これが現場のリアルです。

現場の小学校教師は,発達段階に即して子どもに寄り添った視覚情報を駆使して作ることでしょう。

現場教師は専門家,指導者自身が▢▢である!

あなたが作成したルーブリックに信頼性・妥当性はあるのか?このように問われたら,読者の皆さんは何と答えるでしょうか。事実,研究協議会などでそのような質疑を見聞きすることがあります。時に,保護者から出ることもあるでしょう。

私なら質問者に対してこのように回答します。「あなたはかかりつけ医に同じ質問ができますか?」と。複数の医師が決定した診療方法は,信頼性・妥当性があります。医師の知見が根拠です。

現場教師は臨床の最前線にいます。教育の専門家です。指導者自身が根拠です。校長の決裁を受けて実施する教育方法です。複数の専門家の網を通っています。自己の実践を謙虚に振り返りつつも,現場の先生方には,教育の専門家としてもっと自信をもって言い切ってほしいと強く思います。「私は教育の専門家です。所属長が決裁しております。信頼性・妥当性のあるルーブリックで評価しています。」と。

ちなみに,現場での最大の誤解の一つに,「信頼性・妥当性のある評価」があります。客観的な事実を集めようと躍起になることがありますが,これは誤りです。現在の評価制度においては,どの公文書等においても「客観性」という言葉を使っていません。すべて「信頼性・妥当性」で統一しています。

澤井(1)は,「評価における『信頼性』は,『客観性』を意味するものではありません。(中略)絶対評価における『信頼性』とは(中略)端的に言えば,『対外的に信頼性のある説明ができる』ということです。(中略)『ちゃんと目標に準拠して評価していますよ』ということが対外的に説明できればよいのです。」と述べています。

ルーブリックは△△△じゃない

河合ら(2)は,ルーブリックの作成と公開は,児童が乗り越えるべきハードルが明確となり,それに向けた努力がしやすくなるという利点があるとしています。

しかし,ルーブリックの作成と公開はマストではありません。学校は積載量オーバーの船みたいな仕事量です。ここまで書いて,ひっくり返すようですが,ルーブリックは効果的であっても,学習改善が期待できたとしても,先生自身がキツかったら止めましょう。

公的文書に着目すると…

国立教育政策研究所(3)によれば,学習評価は,学校における教育活動に関し,児童生徒の学習状況を評価するものです。「児童生徒にどういったカが身に付いたか」という学習の成果を的確に捉え,教師が指導の改善を図るとともに,児童生徒自身が自ら学習を振り返って次の学習に向かうことができるようすることが重要です。

教育研究員報告書(4)には,「これまでの小学校における体育科学習においては,評価規準と評価基準が児童へ事前に示されることは少なく,単元終了後または学期末における評定段階で公開されることが多い」との記載があります。

中央教育審議会(5)では,ルーブリックは,多様な学習方法の例として示されています。ルーブリックを活用することで,すべてとは言いませんが,評価の問題を改善していくことができるでしょう。

参考資料

- (1)澤井陽介(2022)『できる評価・続けられる評価』東洋館出版社,pp.21-22

- (2)国立教育政策研究所 研究企画開発部 企画調整官 研究代表者 河合久「平成13・14年度科学研究費補助金(基礎研究C)研究成果報告書」平成15年3月, p.Ⅴ

- (3)国立教育政策研究所教育課程研究センター「学習評価の在り方ハンドブック(小・中学校編)」令和元年6月, p.4

- (4)東京都教育庁指導部指導企画課「教育研究員研究報告書 小学校・体育」平成31年3月,p.14

- (5)中央教育審議会教育課程企画特別部会「2.学習評価に関する資料」,p.24,

小清水 孝(こしみず たかし)

目黒区立不動小学校 主幹教諭

フープ1本でできる運動を3つ以上言えますか?

現場で使える技術、できる実践、リアルな指導法を日々追究しています。

現場の先生方、共に考え、指導法の選択肢を増やしていきましょう!

NPO教育サークル「GROW5th」代表。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

旭川市立大学短期大学部 准教授

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

静岡市立中島小学校教諭・公認心理師

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

東京都品川区立学校

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

静岡大学大学院教育学研究科特任教授

-

明石市立鳥羽小学校 教諭

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望