授業UDに基づいた文学教材単元における「精読」段階の教授過程について~「一つの花」を例に~

今回は、4年生教材「一つの花」を例に、授業UDに基づいた「精読」段階の教授過程について紹介したいと思います。

これは、私の提案する「学習指導過程モデル」に残された課題の一つである「精読」段階の教授過程を補う一つのヒントにもなります。

明石市立高丘西小学校 教諭 川上 健治

今回は、先行研究をもとに構築した「逆向き設計論を用いた文学教材の学習指導過程モデル」の大枠(ハード面)を基に、授業UDの理論に則りながら1時間当たりの授業を行う(ソフト面)ことで、ハード面、ソフト面の両面から学力の向上を図ろうと試みた実践を紹介したいと思います。

これまでに提案してきた大枠(ハード面)の「文学教材の学習指導過程モデル」については、学力の保障が期待できるという研究成果が導出されました。しかし、この提案はあくまで一単元の大枠であるため、1時間単位で行う授業(ソフト面)については、授業者に裁量が委ねられているという課題が残っています。その課題の内実は大きく、例えば、授業には意欲的に参加できていない児童がいたり、1時間の授業の流れについてこられなかったりする児童も5%程度見られました。そういった児童は、単元前後での学習意欲の伸びに差異がみられないと同時に、例えば「読解力」も低い傾向にあることが分かりました。

この残された課題を補うために、授業UDの理論に基づきながら、日本授業UD学会の理念にもあるクラス全員が「わかる・できる・探究する」一単元の授業を行っていくことが有効であると考えます。

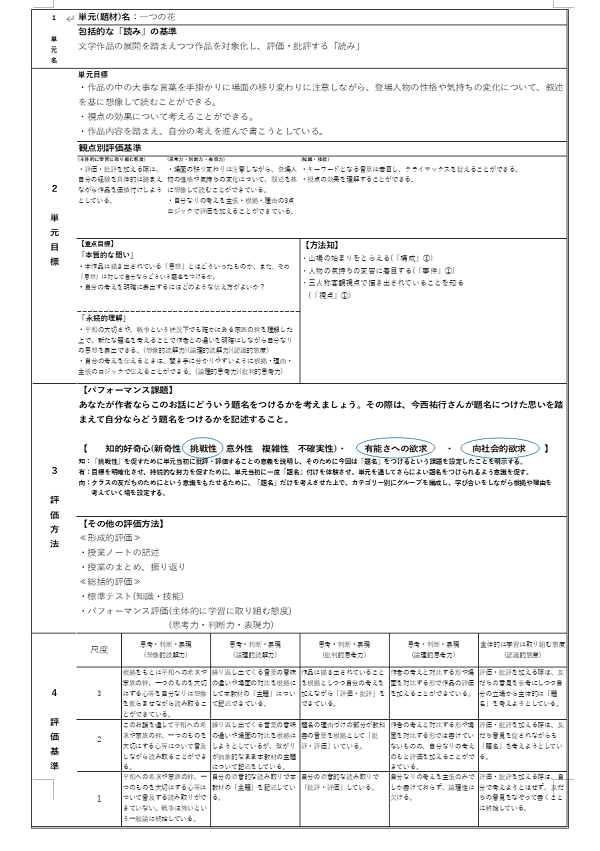

従って、学習指導過程モデルと授業UDを掛け合わせて展開される一単元の授業実践を提案したいと思います。具体的には、4年生「一つの花」の教材を使用した実践を掲載します。

まず、授業UDの考え方として

①「参加」②「理解」③「習得」④「活用」の4つの階層を提案しています。私の提案する「学習指導過程モデル」では、この階層の④「活用」を心理学的知見に基づき、学習意欲を喚起する「パフォーマンス課題」によって行うものとなっています。しかし、先述したように学習意欲が低く、「読解力」も低い児童は、この「パフォーマンス課題」に辿り着くまでの「精読」段階において躓きがみられます。つまり、この段階で①「参加」できず、②「理解」もできない児童が一定数いると考えられます。

そこで、ここでは、授業UDの技法論を援用することとします。理由は、「1時間単位における研究」の知見が、授業UDには充分に蓄積されていると考えられるからです。その中でも、特に桂の「Which型課題」を援用します。この「Which型課題」について、桂(2018:22)[i]は、「学習者が選択・判断する場面を設定する学習課題」であると述べています。そして、この「Which型課題」には以下の3つの読みのレベルに基づいて構成しているとしています。

① 「Which型課題」確認読みレベル

② 「Which型課題」解釈読みレベル

③ 「Which型課題」評価読みレベル

授業では、このレベルに基づいて「学習課題」を提示するように心がけました。

お父さんがゆみ子のために一輪のコスモスを渡す場面を例にとって考えてみます。この授業での学習課題は、「あなたがお父さんなら『コスモス』をあげた気持ちは分かる?分からない?」を想定しています。つまり、レベルで言うと③評価読みレベルの学習課題です。しかし、いくら「精読」段階のクライマックスであるにしても、いきなり児童にこの「学習課題」を投げても、所謂「学力」上位陣の児童しか考えられません。従って適切な足場架けが必要となってきます。

私の実践では、まず、「今から出す4枚のカードで『仲間外れ』のカードはどれかな?」という発問をしました。これは、レベルでいう①確認読みレベルです。この4枚のカードというのが以下になります。

A. 「一つだけちょうだい。」これがゆみ子のはっきり覚えた、最初の言葉でした。

B. 「なんてかわいそうな子でしょうね。一つだけちょうだいと言えば、何でももらえると思ってるのね。」

C. ゆみ子は、おにぎりが入っているのをちゃあんと知っていましたので、「一つだけちょうだい。おじぎり一つだけちょうだい。」と言って、駅に着くまでにみんな食べてしまいました。

D. 「ゆみ子。さあ、一つだけあげよう。一つだけのお花、大事にするんだよう…」

この4枚のカードの仲間外れを授業の導入場面ですることで、国語が苦手なAさんも黒板の前にきて、指差ししながら友だちと考える姿が見られました。つまり、授業に「参加」できているということです。しかし、このゲーム感覚で終わってはもちろんだめです。ここで、Dのカードの「一つだけ」の意味がプラスの意味に転じていることを確認した後、次の発問は、「戦時下では価値のないコスモスなのに、どうして『かけがえのない』コスモスをあげたんだろう?」としました。これは、②解釈読みレベルです。「精読」段階の中盤あたりでは、この発問が「学習課題」として機能するのですが、この段階では、この発問も「学習課題」にいくまでの足場かけの一つとしました。この発問でざっくばらんに児童の考えを引き出した後に「学習課題」の「あなたがお父さんなら『コスモス』をあげた気持ちは分かる?分からない?」について考えました。

但し、留意しないといけないのは、どこまでも足場かけをするパターンです。足場かけが多ければ多いほど、児童は考えやすくなり、「わかった」と実感させられるかもしれません。しかし、それはあくまでわかった「つもり」になっているだけです。やはり、児童の「学力」を付けるには、「一人で思考する」時間をとった上で、話し合い活動をし、他者と意見を戦わせる時間を、一時間の教授過程にも入れる必要があると私は考えています。その理由などは、また今後お伝えできればと思います。

紙幅の関係で省略した部分も多分にありますので、分かりづらい部分もあったかと思いますが、何かの参考になればと思い、共有させていただきます。単元構成図も載せておきます。

参考資料

川上 健治(かわかみ けんじ)

明石市立高丘西小学校 教諭

クラスの全員が楽しく学び合い「分かる・できる」ことを目指して日々授業を考えています。また、様々な土台となる学級経営も大切にしています。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

長野県公立小学校非常勤講師

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

東京都品川区立学校

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

明石市立鳥羽小学校 教諭

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望