愉しい授業を創る 子どもが本気になって学ぶ編(1)

「愉しい」授業とは、どんな授業かということの答えは、一つではないと思います。その一つとして、挙げたいのは子どもが「本気になって学ぶ」授業です。子どもたちは、概して素直ですから、教師にお付き合いをしてくれるんですね。「こうしたら、先生喜んでくれる」そんな思いでいる子どももいます。そんな「お付き合い」や「気遣い」は、してほしくありません。そんなことを考えなくても、自ずと本気を出して学んじゃう、そんな授業を創っていけたらいいなと思うのでした。

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授 川島 隆

子どもにとって「本気」になれる授業

子どもにとっての「本気」になれる授業とは。

教師が「のせる」授業ではなく、子どもが自ら素材と向き合い、心の内から願いを持って、追究していく授業だと考えます。

だから、単元の導入で学習計画を立て、そのラインにそって授業を淡々と進めていくのではなく、子どもの思考に寄り添いながら、子どもの発想、思いを生かした授業を創っていきたいと思うのです。

創ったラインは、変わっていくのかもしれません。

しかし、そこで生まれてくるものを大事にしたいと思いますし、そこから私自身が学びたいと思うのです。

以下は、そんな思いをいだかせてくれた、授業エピソードです。

4年〇組 理科の授業で

1学期から、理科では、「空気」と「水」を素材として、「空気や水を調べよう」という単元で学習を進めてきました。

1学期には、「空気や水と力」の関係を、空気鉄砲や水鉄砲を使って調べました。

ここでは、「閉じ込めた空気は圧し縮めると、かさが小さくなるが、水は圧し縮めることができない」ことを学んできました。

次いで、2学期には、「空気や水を調べようパート2」として、「空気や水と温度」の関係を調べていきました。

11月9日の授業で

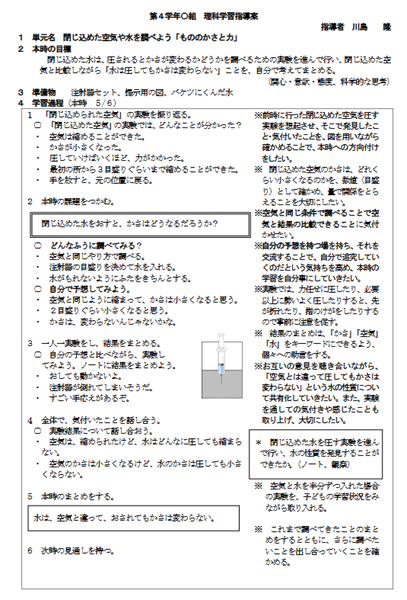

この日の理科の授業では、「水をあたためたり、冷やしたりすると、かさはどうなるだろうか?」という問題を解決するための実験を行いました。

三角フラスコを水で満たし、その先のガラス管の中ごろに水面が見えるようにしておきます。

そのフラスコを70度ぐらいのお湯につけて、ガラス管に見える水面がどう変化するかを観察します。

AさんもBさんも、「あたためても冷やしても、かさは変わらない」という予想を立てて、実験に臨みました。

しかし、二人の予想は見事にはずれ、水をあたためると、かさは大きくなり、逆に冷やすと、そのかさは小さくなりました。

この結果をどう受け止めるのか

Aさんはその結果をノートにまとめながら、こんなことをつぶやきました。

「空気の実験と同じように、水面は、動いた。変化は小さかったけど。けど、なんで水と水で、同じ仲間なのに、動くのかなあ」

Aさんは、フラスコの水もボールのお湯も、同じ水でありながら、なぜこうした変化を生むのかを疑問に感じているのでした。

まだ、結果を受け入れがたいという気持ちもあったのでしょうか。

一方、Bさん。

ノートに、「水は冷やすと、1mmずつゆっくり下がっていった。水は減ったりしないはずなのに、不思議だ」と、記述していました。

出てきた結果を、受け入れようとはしているのですが、頭には疑問が残されているようでした。

そして、「閉じ込めた水は、(かさが)おしても小さくならなかった。でも、この実験で分かったんだけど、冷やすと(かさが)小さくなる。それはなぜだろう?」と、普段はあまり発表には積極的ではないBさんが、自ら発言したのでした。

すると、Aさんが続けます。

「じゃあ、閉じ込めた水を冷やしながら、押したらどうなるかなあ。かさが小さくなるかもしれない」

その発言を聴いていた子どもたちは、1学期に学んだことを思い出しながら、なるほどという顔をして聞いています。

Cさんが、「それ、面白いね。やってみよう」と声をあげました。

正直、私も面白い!と

私は、そんな発想を全く持っていなかったので、こうした発言を聴いていて驚きましたが、正直、私も面白いと思いました。

同時に、子どもたちにとって、「水」や「空気」という、生活の中で当たり前に存在する物が、学ぶべき、興味深い対象に変わっていったのではないかと思いました。

これは、教師が一方的に与えたものでも、やらされているものでもない、まさに「子どもが本気になる授業」の一シーンであったと思います。

そして、次の授業では、子どもたちから生まれてきた問題を解決する実験を行うことになりました。

「冷たい水の中に水を入れた注射器を入れて押すと、注射器の水のかさは、どうなるか」を課題として調べていくことになったのです。

教科書のどこにも載っていない、4年〇組だけの実験

教科書のどこにも載っていない、4年〇組だけの実験です。

Aさんは、その日の日記で、次のように綴っています。

「次の問題が何かとってもおもしろいです。1学期の時に、注射器を使ったので、それを使ってやろうと思いました。とっても、次の理科の時間が楽しみです。早くやりたいなあ」

また、Cさんは、「今日の授業のまとめをして、疑問のところで、おもしろい意見を言ってくれた人がいました。ぼくは、この実験をやってみたいなと思いました」と日記に書いていました。

このやる気、本物だなと感じました。

結びに

教師が予想もしない、子どもの発想やものの見かた。

子どもって素晴らしいなと思います。

それは、子どもが本気になって課題を探求しているからなのだろうと思います。

私は、教師というよりも一人の大人としても子どもに学んでいきたいと思いました。

そして、さらに子どもが「本気」になって学べるような授業を追究していきたいと思うのでした。

参考資料

川島 隆(かわしま たかし)

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

2020年度まで静岡県内公立小学校に勤務し、2021年度から大学教員として、幼稚園教諭・保育士、小学校・特別支援学校教員を目指す学生の指導・支援にあたっています。幼小接続の在り方や成長実感を伴う教師の力量形成を中心に、教育現場に貢献できる研究と教育に微力ながら力を尽くしていきたいと考えております。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望