「逆向き設計」論を援用した授業実践!教材「走れ」より

今回は、実際の授業実践を紹介します。具体的な細案は紙幅の都合で紹介は出来ませんが、単元設計の全体像を紹介します。何かのたたき台として参考になればと思います。

明石市立高丘西小学校 教諭 川上 健治

東京書籍4年生「走れ」

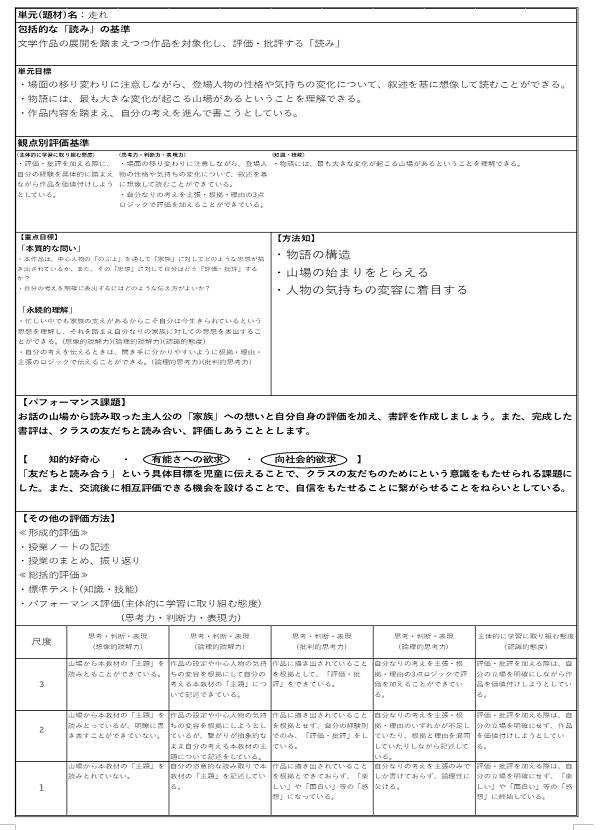

今回は、実際の実践について紹介します。今回教材にするのは、東京書籍4年生「走れ」です。この教材を「逆向き設計」論に則りながら授業を構想すると図のようになります。

この実践で重きを置いた点は二点あります。

まず一点目です。一点目は、学年を通して「文学的認識力の育成」をはかれるよう、「言語活動」を「評価・批評」することを設定した点です。波多野(1993:81)[i]は、文学教育ののぞむところに、批評精神の充実・強化を挙げています。

また、様々な研究報告から中学年から文章を対象化し、客観的な見方・考え方ができるようになるとされています。従って、中学年段階でこそ、「批評・評価」という力が重要になってきます。

また、先の波多野は、感性的認識と理性的認識が今日の教育には不足しているとも述べています。

つまり、文学教材の内容を読みとり、「文学的な認識」を働かせるだけでなく、それをどう「言語化」するかという理性的認識までを必要とするのです。そういう意味でも、「批評・評価」することを「言語活動」として位置付けることに価値はあると考えられます。

次に二点目です。

二点目は、先述した「言語活動」に「パフォーマンス課題」を位置づけていることです。従来の「言語活動」であると、「新聞づくり」や「劇化」「比べ読み」などが考えられます。しかし、これらの言語活動は、どうしても児童の興味・関心を惹きつけにくいという課題があります。

そこで、今回の実践においても単に「パフォーマンス課題」を設定するだけでなく心理的な知見を援用し、「有能さへの欲求」と「向社会的欲求」を喚起させられるような課題にしました。この「有能さへの欲求」とは、櫻井(2020:30-31)[ii]によると「もっと賢く、もっと有能になりたいという欲求」と定義されています。また、「向社会的欲求」とは、「他者や社会のために役立ちたい、貢献したいという欲求」と定義されています。

これらの欲求を喚起するために、「パフォーマンス課題」では、完成した書評を「友だちと読み合うこと(=向社会的欲求の喚起)」と「相互評価すること(=有能さへの欲求の喚起)」二つの条件を設定しました。

このように単に教師が課題を無意図的に設定するのではなく、児童の興味・関心を促すにはどのようにすればよいかという「意図的な」仕掛けが必要であると考えられます。何かの参考になれば幸いです。

[i] 波多野完治(1993)「文学教育はなぜ必要か」飛田多喜雄・野地潤家「国語教育基本論文集成第16巻 国語科と文学教育論 文学教育論と指導研究 国語科と文学教育論 文学教育論と」明治図書

川上 健治(かわかみ けんじ)

明石市立高丘西小学校 教諭

クラスの全員が楽しく学び合い「分かる・できる」ことを目指して日々授業を考えています。また、様々な土台となる学級経営も大切にしています。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

帝京平成大学現代ライフ学部児童学科 講師

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

-

兵庫県姫路市立坊勢小学校 教諭

-

岡山県教育委員会津山教育事務所教職員課 主任

-

福岡市立千早西小学校 教頭 今林義勝

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

佛教大学大学院博士後期課程1年

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

長野県公立小学校非常勤講師

-

木更津市立鎌足小学校

-

北海道公立小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

東京都品川区立学校

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

明石市立鳥羽小学校 教諭

-

仙台市公立小学校 教諭

-

東京都内公立中学校 教諭

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

東京都公立小学校 主任教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

埼玉県公立小学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望