STEAMS教育

現在、「STEAM教育」に注目が集まっています。「STEAM教育」とは、科学・技術・工学・芸術・数学の5つの英単語の頭文字を組み合わせた造語であり、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、アート(Art)、数学(Mathematics)の5つの領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えた教育理念だと言われている。知る(探究)とつくる(創造)のサイクルを生み出す、教科横断的な学習が目指されています。

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当 菊池 健一

「STEAMS教育」を体育で

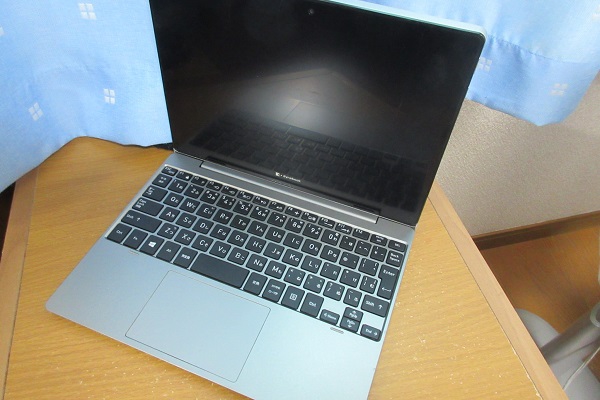

児童が使うタブレット型パソコン

さいたま市ではSTEAMにスポーツを加えて「STEAMS教育」として進められています。勤務校でも教育委員会の研究指定を受けて、この「STEAMS教育」に取り組んでいます。「スポーツを科学する」というテーマの下、自分の技の出来栄えを客観的に見て、どのように学習すれば技能を伸ばせるかを考える活動を取り入れています。

今回、3年生では「とび箱運動」において、実践を行うことにしました。授業では中心となる技として「かかえこみ跳び」を取り上げます。「かかえこみ跳び」は閉脚跳びとも呼ばれ足を閉じてとび箱をとび越えるために、少し難易度が高いと言えます。この技をマスターすること、またはさらに良い出来にすることを目指して授業をスタートしました。

体育での「STEAM教育」導入のイメージが最初はわかなかったのですが、実践を行っていく中でその有用性が感じられるようになりました。児童が自分の体の使い方や動きを客観的に見ることで、自分にどんな課題があるかを把握することができます。また、その課題を克服するためにどんな手立てがあるかを考え、実践する問題解決能力も育つと感じます。

とび箱の技の出来栄えを客観的に見る

いよいよ「とび箱運動」の単元に入りました。児童はまず、用具の準備の仕方を確認し、2年生の時に行った、とび箱のとび乗りやとび下り、開脚跳びを練習しました。おおむねほとんどの児童が開脚跳びを行うことができました。その後に、今回の課題である「かかえこみ跳び」を児童に示しました。児童は、これまでと違う跳び方なのでびっくりしていました。そして、ためしの練習を行いました。もちろん初めてなのでうまくいきません。

「先生、足を閉じているから怖いよ」

「先生、とび箱を横にすればとべそうだけど、とび箱が縦だととべないよ」

「足を向こうに運ぶのが難しいな。どうすればよいのかな」

そこで、自分の技の出来栄えを自分で見られるように、一人一台で活用しているタブレット型のパソコンを利用して自分の技の撮影をしました。そして、それを友達同士で見せ合いました。

友達同士で考えを交流しあい、自分の課題や練習方法を考える時間を「STEAMSタイム」と名付けました。ここでは、体育の時間に撮影した自分の技を同じグループの友達同士で見せ合い、上手にできているところ、そして課題となっているところを話し合う活動を行います。

「しっかりととべていないのは、ふみきりが弱いからじゃないかな」

「手をもっと突き放すようにすると、足が向こうにいくのではないかな」

「技は大体できているから、あとは着地をしっかりとしたいね。ひざを曲げるように着地するのがポイントだよ」

などと意見交換をしながら自分の課題を見つけていきました。

これまでペアやグループで技の出来栄えを見せ合い、アドバイスを送るという活動は多く取り上げてきましたが、自分の技を友達と一緒に動画で見て話し合うという活動はしたことがありませんでした。自分の技を客観的に見ることで、技をもっと上手にするためのポイントをイメージしやすくなると感じました。児童は友達と練習で気を付けることなどを話し合い、次の授業に備えました。

考えたことを次の練習に生かす

次の体育の授業では、子どもたちはSTEAMSタイムで自分の技について考えたことを生かした練習を行いました。ある子は、手のつき方を意識して何度も練習をしていました。またある子は、最後の着地を意識して、とび箱にとびのった後にやわらかい着地ができるように何度も練習をしていました。

友達同士のアドバイスをする場面でも、お互いにどのような課題を抱えており、どのような目標をもって活動しているかをわかっているので、実践的な声掛けをすることができていました。もちろん、苦手な子は完全に技をマスターすることができません。しかし、できない中でも「手を前に着けるようになった」とか、「足が前に出るようになった」などその子なりの技の進歩を見ることができました。とび箱に書いてあるラインを目印に、

「〇〇さん、赤い線に足がかかるようにしよう!」

「△△さん、前よりも手が奥の方についていたよ!」

「着地が上手になっているよ!」

など、具体的なアドバイスや感想を話すことができていました。

今回、体育において、タブレット型パソコンを使って自分の技を客観的に見る活動を取り入れました。とび箱のような器械運動だけではなく、ボール運動や陸上運動などでも生かせるように思います。これから効果的な活用を行うためにいろんな領域で試してみたいと思っています。

菊池 健一(きくち けんいち)

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

所属校では新聞を活用した学習(NIE)を中心に研究を行う。放送大学大学院生文化科学研究科修士課程修了。日本新聞協会NIEアドバイザー、平成23年度文部科学大臣優秀教員、さいたま市優秀教員、第63回読売教育賞国語教育部門優秀賞。学びの場.com「震災を忘れない」等に寄稿。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

明石市立鳥羽小学校 教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望