研究発表会に向けて

今年度、1月にNIEを取り上げた国語科授業を学校の研究発表の中で公開します。そこでは、子どもたちが新聞を活用して生き生きと学習を行う様子をお見せできたらと考えています。また、新聞活用の効果についても市内の先生方を中心に公開することで、さらにNIEが広がるようにしていきたいと考えています。

そのために、1学期から様々な実践を行う中で、研究発表会の授業を意識した取組を行っています。取組を行う中で、児童理解を深め、本当に児童にとってためになる実践を行いたいと考えています。また、公開する授業自体も事前の実践によって練り上げられた質の高い授業にしていきたいと思います。そこで、今回は毎年行われる、教育委員会訪問の公開授業において、研究発表会の授業を意識した取組を行いました。

公開授業を活用する

今回の取組では、国語科の「新聞写真をしょうかいしよう」というオリジナル単元を公開しました。ここでは、児童が筋道を立てて自分の写真を紹介すること、そして聞き手の児童は話し手のスピーチの中心点を聞き取ることがねらいとなります。教科書教材では、「自分の宝物」を紹介する活動が例示されていますが、今回は日常的に取り組んでいるNIEとの関連を考えて、新聞を活用することにしました。

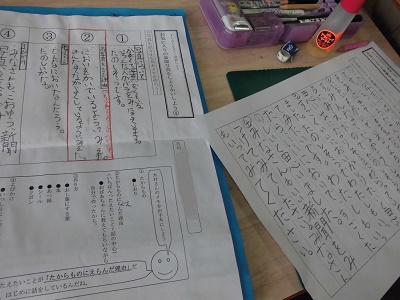

児童は、普段の新聞スクラップの活動で培った力を生かして、自分が紹介したい新聞記事(写真付きのもの)を選ぶことができました。やはり日常的に新聞に触れていることで、教科の学習で新聞を使う際もスムーズに活動を行うことができます。児童は、自分が選んだ記事を紹介するためのスピーチメモやスピーチ原稿を作り、何度も練習を行いました。そして、発表会の様子を公開授業として行うことができました。

公開授業では、1月の研究発表会を意識して、児童が自分たちで発表会を行うようにしました。お互いに自分の選んだ新聞写真を紹介し合い、そのスピーチについて評し合います。これまで、このような活動をした経験があまりないので少し戸惑っていたところもありましたが、全員が発表をすることができました。私自身も今回の実践を行いながら、1月の研究発表に向けてのイメージをもつことができました。

課題の発見

今回の実践で、1月の研究発表会授業に向けての課題が見えてきました。例えば、

・個別に支援を必要とする児童に、これまで以上に個人的な練習を行わせ、自信をもたせる必要がある。

・タイムマネジメントをしっかりと行い、児童が時間を意識して活動できるようにする必要がある。

・児童が評価をする際に、あまり書く内容を多くすると追いつかなくなるので、書く内容をできるだけ少なくしていく。

・どうしても、児童だけの活動になると少しふざけてしまう児童への意識付けを行う必要がある。

・児童の発表の形式を、個人の発表にするか、それともチームでの発表にするかを考えていく必要がある。(取り上げる単元ともかかわるが)

これらの課題を一つひとつ検証し、新たな実践につなげていきたいと思います。次は、新聞社の取材が入る公開授業を行います。次回はその様子をレポートします。

菊池 健一(きくち けんいち)

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

所属校では新聞を活用した学習(NIE)を中心に研究を行う。放送大学大学院生文化科学研究科修士課程修了。日本新聞協会NIEアドバイザー、平成23年度文部科学大臣優秀教員、さいたま市優秀教員、第63回読売教育賞国語教育部門優秀賞。学びの場.com「震災を忘れない」等に寄稿。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

明石市立鳥羽小学校 教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望