「めざす子ども像」と9つの資質・能力~義務教育学校で描く新しい学びのかたち~

小学校でもなく中学校でもない「義務教育学校」。

開校して8年目をスタートした本校の取り組みの一端を紹介します

姫路市立白鷺小中学校 主幹教諭 竹内 哲宏

義務教育学校としての歩みと文化の創造

本校は、2018年(平成30年)に姫路市初の義務教育学校として開校しました。今年で8年目を迎えます。縁あって、私は開校年に着任し現在に至ります。今後も増加が見込まれる義務教育学校の様子について、本校の取り組みの一端を紹介させていただくことで、義務教育学校に関心のある方の参考になれば幸いです。

小学校と中学校では、それぞれ異なる文化があります。本校の歩みは、それぞれの文化を一つにすることから始まりました。一つにするといっても、「妥協」はなく「創造」という意味です。小学校文化と中学校文化とは異なる新しい「義務教育学校の文化」を創造するために様々なことに取り組んでいきました。文化は、共同体にいる人々の営みによって醸成されます。義務教育学校の教師として、共有すべき価値観をどのようにつくればいいかを模索しながらこれまで歩んできました。

本校は義務教育学校であるため、1年生から9年生(中学3年生にあたる)までの9年間でいかに子どもを育てるかが、社会的ミッションとして与えられています。それは、予測不可能な未来社会を生きる子ども達に、どのような資質・能力を身につけさせるのかということにもつながります。

全ての教育活動は、学校教育目標の実現に向けて行われることが必要です。また、現在の学習指導要領では、各教科の目標が「知識及び技能」「思考・判断・表現力等」「学びに向かう力、人間性等」と整理されました。ですから、当然、授業においても学校教育目標の実現を目指しながら、資質・能力を育成していかなければなりません。

目指す子ども像と探究的な学びの実践

そのため、まず学校教育目標を見つめ直しました。本校の教育目標は「確かな学力を中核とした総合的な人間力の育成」です。しかし、「確かな学力」や「総合的な人間力」を具体的にイメージするのは難しいです。また、個人によっても捉え方が異なります。日々の教育活動で、学校教育目標が意識されるためには、「めざす子ども像」を設定し、その姿を全員で共有する必要があります。そこで、何度も校内研修を重ね「めざす子ども像」について検討し、次のように整理しました。

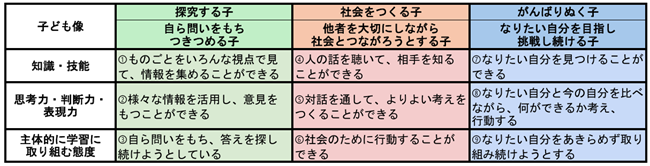

・探究する子…自ら問いをもち、つきつめる子

・社会をつくる子…他者を大切にしながら、社会とつながろうとする子

・がんばりぬく子…なりたい自分を目指し、挑戦し続ける子

この3つの姿が、学校教育目標の具現化であると位置付けました。さらに、3つの姿を構成する資質・能力についても話し合い、まとめました。

この表は、授業はもちろん全ての教育活動の進むべき方向性を示したものです。また、教師にとっては活動している子どもの姿を見取る時の「レンズ」になります。この表があることで、小学部と中学部、若手とベテラン、本校での勤務年数などに関係なく、本校の教育に関わる全ての者が同じベクトルで進むことができます。

目指す方向性と同時に、どのように進むのかという進み方についても考えました。本校は、開校以来「探究し続ける児童生徒の育成」を主題として研究を進めてきました。

2023年(令和5年)までは、「各教科の探究」を中心に教科における授業づくりに専念してきました。

各教科における学習過程を「探究のプロセス」とし【問いを立てる(見通しをもつ)→予想する(やってみる)→確かめる(表現する)→まとめる・振り返る(新たな問いを立てる)】というように整理しました。

年度によっては「対話」を中心に取り組んだり、「非認知能力の育成」に焦点を当て振り返りの仕方について取り組んだりしていきました。

地域とつながる学びを通して未来を育てる

各教科の学びを基盤として、昨年度からは「生活・総合的な学習の時間」の研究に取り組み始めました。研究テーマを「白鷺発、未来を創造しようとする子どもの育成~地域とつながる探究的な学習を通して~」と設定し、1年生から9年生までの9年間を体系的につないだ生活・総合的な学習の時間の学びをつくっているところです。

前期課程では、1・2年生の生活科で豊かな体験と表現を充実させ、その学びを3年生「ジャコウアゲハ」、4年生「姫路木綿」、5年生「姫路の食」、6年生「姫路城」へとつなげ、白鷺のまちを起点とした総合的な学習の時間に活かします。

後期課程では、前期課程での学習経験や身につけた資質・能力を基に、7年生・8年生で姫路市の魅力や課題を捉え、9年生の個人探究に向かいます。

総合的な学習の時間では、学習指導要領に示されている「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」を「探究のサイクル」として、単元を構成しています。このように、教科における探究的な学びと総合的な学習における探究的な学びが関わりながら、「9つの資質・能力」をバランスよく育成できるようにしています。

今年度は、10月3日(金)に実践研究発表会が予定されています。その日に向かうまでの取り組みを書き留めていこうと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

竹内 哲宏(たけうち てつひろ)

姫路市立白鷺小中学校 主幹教諭

世界遺産姫路城の目の前にある姫路市初の義務教育学校に勤めています。

資質・能力を育成するための授業づくりを中心に発信できればと考えています。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望