新聞スクラップの効用

私の勤務する学校では、本年度より日本新聞協会より委嘱を受け「NIE(教育に新聞を)実践校」として取組を行っています。まだ、実践が軌道に乗っているとは言いにくいのですが、授業の中や日常的な活動において、新聞を活用する実践が多くなってきました。

その中で手軽に行える活動として「新聞スクラップ」があります。児童が自分の好きな記事を丸ごと1部の新聞から見つけて、その記事の要約をしたり、記事を読んで考えたことを書いたりする活動を行います。この活動により、児童に資料を読む力、考えを持つ力、そして発信する力などを包括的につけることができると考えています。また、今後重要になる、「社会に開かれた学び」を実践する意味でも、効果があると思います。

先生たちの苦手感

私の勤務校があるさいたま市では、市の教育委員会と埼玉県のNIE(教育に新聞を)推進協議会が協定を結び、さいたま市内の全市立小中高等学校、特別支援学校でNIEが実践されています。しかし、先生方の受け取り方は様々で、本当に意味で新聞が効果的に活用されているとは言い難い面もあります。研修会に参加すると、

「新聞をどう使ったよいか分かりません」

「新聞を使える単元がないのです」

「低学年ですから活用できません」

という声が聞かれます。新聞という素材は、指導をする教師の工夫次第でいろんな使い方ができます。しかし、反面、決まった使い方があるわけでないことが先生方の戸惑いにつながっているのではないかと考えています。

子どものスクラップ記事を教材化

そこで、提案したいのが、子どもたちに日常的にスクラップをする機会を与え、教師自身がそのスクラップを指導しながら、同時に教材研究もすることである。子どもが選ぶ記事は、身近なものであったり、話題になっていたりすることなど、興味関心を高められるものである。子どもたちも自分の(あるいは友達の)選んだ記事が授業で取り上げられることで、さらに新聞に興味をもつようになると思います。

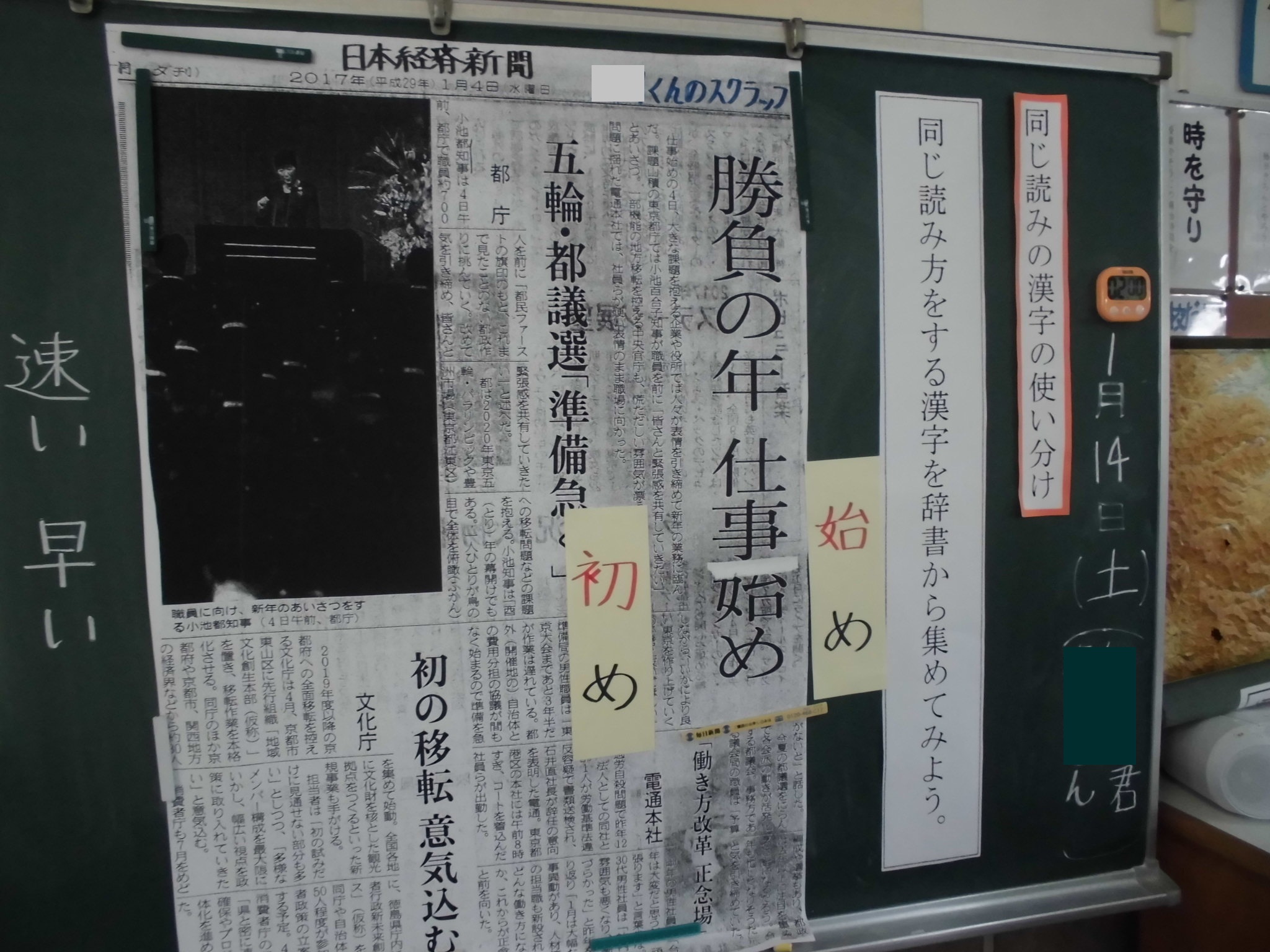

先日、担当する学級で国語の授業を行いました。内容は「同じ読み方をする漢字の使い方」です。読み方は同じでも漢字や意味が違うので、正しく使えるようにするというねらいがあります。その導入に、子どもが選んだ記事を活用しました。その記事は、小池東京都知事が新年のあいさつをしている記事で、見出しに「小池都知事仕事始め」とつけられていました。その「始め」の部分を隠し、ここに当てる漢字は「始め」がよいか「初め」がよいかを話し合う活動を行いました。子どもたちは大変意欲的に活動に取り組むことができました。

社会に開かれた授業を目指して

次期学習指導要領では「社会に開かれた教育課程」ということが重要視されます。学校と地域などが連携することともに、学習内容が、社会に開かれていることが求められます。新聞を活用することで、学校での学習と社会とをつなぐことができると考えています。これからも新聞を積極的に活用したいと思います。

菊池 健一(きくち けんいち)

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

所属校では新聞を活用した学習(NIE)を中心に研究を行う。放送大学大学院生文化科学研究科修士課程修了。日本新聞協会NIEアドバイザー、平成23年度文部科学大臣優秀教員、さいたま市優秀教員、第63回読売教育賞国語教育部門優秀賞。学びの場.com「震災を忘れない」等に寄稿。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

明石市立鳥羽小学校 教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望