掲示用の新聞スクラップ作成

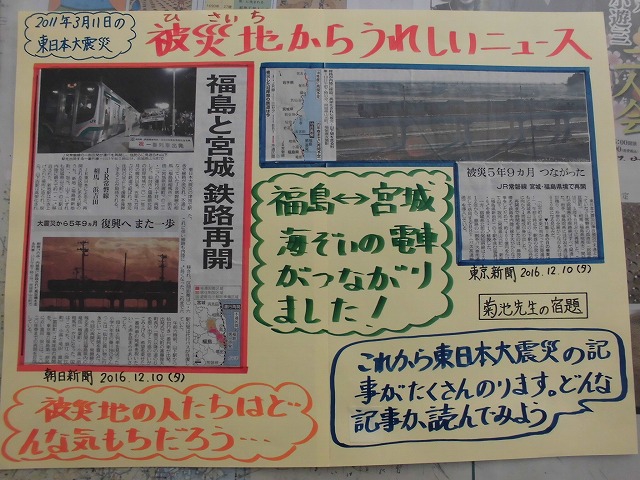

現在、勤務する学校では、日本新聞協会より委嘱を受けて、NIE(教育に新聞を)の実践校として実践に取り組んでいます。しかしながら、学校には若い先生方も多く、また、新聞を普段あまり使ったことのない先生方もいらっしゃり、すぐに授業などで活用できません。そこで、先生方に、昇降口に貼って児童に紹介するための新聞スクラップをやってみることを提案しました。

作り方は簡単で、自分が気になったり、児童に紹介したいと思ったりしたものを切り抜いて画用紙に貼ります。そして、簡単なコメントを載せるだけで出来上がりです。普段はあまり新聞に興味がない児童も、自分に担任の先生や知っている先生がどんな記事を紹介しているか気になってよく新聞を見るようになります。普段の仕事の負担を考えると、あまりたくさんの回数をお願いするわけにはいかないのですが、学期に数回でも行うことで、新聞を使い感覚が身についてくるのではないかと思います。また、他の先生の作成した掲示物を見ることで、自分の掲示を作る際の参考にもなると考えています。

先生が授業で新聞を活用できるように

日常的に先生たちが新聞を授業でも活用できるようにするために、記事の提供も積極的に行っています。よく研修会で聴かれる意見で、「必要な記事がない」ということが挙げられます。先生たちには、1年の授業の流れをざっと見ておくことで、新聞を見た時に「これは使える!」という記事を発見することができるとアドバイスしています。また、私が、記事をストックして、各学年で活用できるように保存もしています。授業で活用したいと思った時にすぐに記事にアクセスすることができるのも、新聞活用を進めていくうえで大切だと思っています。

授業での活用を参観し合う

先生たちが新聞の活用をしてみる意欲を高めるためには、やはりなんといっても新聞を活用した授業を参観し、その良さを実感することではないかと感じています。そこで、学校で行われる授業では、新聞の活用も一つのポイントに入れていただき実践しています。実際の授業を参観し、新聞をどのように活用すれば効果的かを協議会で話し合うことで、自分の授業で取り入れるためのヒントを得ることができると考えています。

先生の授業ツールの一つとして

さいたま市では、NIEをスタートする際に「新聞を開くことは社会への窓を開くことだ」との認識の下で行われるようになりました。今後、新しい学習指導要領が示されますが、そこで大切になるのが「社会に開かれた」という視点です。新聞を活用することで、児童が学習内容と社会をリンクして見られるようになることが重要であると考えます。先生方には、新聞活用を授業づくりのツールとして、たくさん実践していただけるようにしていきたいと思います。

菊池 健一(きくち けんいち)

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

所属校では新聞を活用した学習(NIE)を中心に研究を行う。放送大学大学院生文化科学研究科修士課程修了。日本新聞協会NIEアドバイザー、平成23年度文部科学大臣優秀教員、さいたま市優秀教員、第63回読売教育賞国語教育部門優秀賞。学びの場.com「震災を忘れない」等に寄稿。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

明石市立鳥羽小学校 教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望