東日本大震災を伝える命と絆の授業(6) ボランティアダイバーに学ぶ(さいたま市立植竹小学校 教諭 菊池 健一さん)

東日本大震災を題材にした授業について、さいたま市立植竹小学校の教諭・菊池健一さんが全8回にわたり連載します。震災から14年。菊池さんは記憶の風化を防ぎ、命の尊さや絆の大切さを子どもたちに伝える授業実践に取り組んでいます。

第6回では、ボランティアダイバー・佐藤寛志さんをゲストティーチャーに迎え、子どもたちと「働くことの意味」を考える道徳授業を行いました。佐藤さんは、東日本大震災後に海に流れたがれきの撤去に尽力し、現在も環境保全に取り組んでいます。Zoomを活用した特別授業の様子を紹介します。

ボランティアダイバーの佐藤寛志さんとの出会い

Zoomで子どもたちに話す佐藤寛志さん

東日本大震災では津波の被害で多くのがれきが海に流れました。そのがれきの撤去に尽力された方がいます。三陸ボランティアダイバーズ代表の佐藤寛志さんです。佐藤さんは東日本大震災後、海に流されたがれきの処理に携わってきました。そして現在きれいな海が戻ってきた後も、佐藤さんは海を守るための活動に従事されています。その佐藤さんをゲストティーチャーとして招き、道徳授業を行うことにしました。学校でもZoomが使えるようになり、このような授業が可能になりました。Zoomを使って、今回も特別授業に取り組むことにしました。

ボランティアダイバーの佐藤さんとの出会いは数年前になります。東京で行われたダイバーのイベントに佐藤さんが来ると聞き、会いに行きました。ダイビングの活動について広報するイベントでお忙しい中、時間を作っていただき、私の取り組みについてお話をすることができました。実際に佐藤さんとお会いすることで、当時の様子などを聞くことができ、私も勉強になりました。そして、ぜひ子どもたちにも当時のことや今の取り組みについて話してもらいたいと考えるようになりました。今回の実践を行うにあたり、佐藤さんに協力を求めたところ快く引き受けてくれました。

佐藤さんをゲストに招いた授業

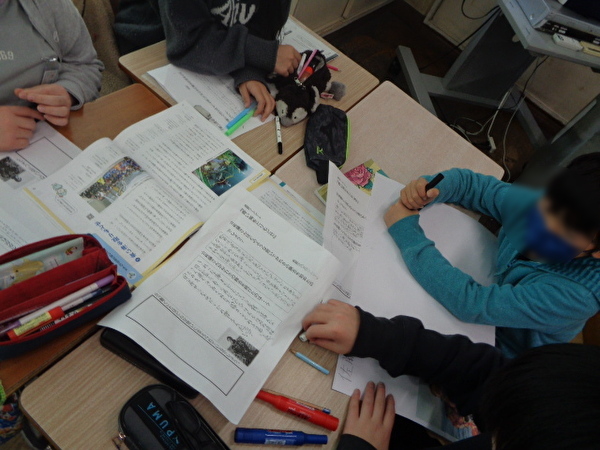

佐藤さんの活動について話し合う児童

佐藤さんの活動は、子どもたちの使用する道徳の教科書にも掲載されています。主題は「働くことの大切さ」です。佐藤さんが、震災直後に多くの困難を経験しながらも、他のダイバーや地元の漁師たちと協力して海のがれき撤去に尽力したことが紹介されています。

その資料を読んで、佐藤さんが困難にも負けずにがれき撤去に取り組むときの気持ちを考えます。最終的には「働く」とはどんな思いに支えられているのかについて、自分なりの考えを持たせるようにします。今回の取り組みでは、道徳授業の様子をZoomで佐藤さんに見守ってもらい、時々質問をしながら授業を進めました。

「佐藤さん。具体的には、がれき撤去にどんな困難があったのですか?」と、私は子どもたちの前で問いかけました。

「未曽有の大災害で、法的なことも分からず、がれきを海から引き上げても、それからどうすればよいのかなど全然分かりませんでした。また、海も普段とは違い、思いっきりダイブすることができず、手探りで潜っていかなければならないことも大変でした」と、佐藤さんは振り返りました。

教科書にも海の環境が違っていたことや地元の漁師の理解が得られなかったことが書かれていますが、佐藤さんからも直接、大変だった状況を聞くことができました。

「そんなに大変なのに、佐藤さんや他のダイバーさんたちはどうして作業をやめなかったのだろう」と、今度は子どもたちに問いました。

子どもたちはグループになって佐藤さんの気持ちについて考えました。話し合いの様子を佐藤さんが見守っています。子どもたちは、いつも以上に真剣に話し合っていました。

「佐藤さんは、ダイバーである自分にしかできないことだと思ったのだと思う」

「自分の大切な人のために何としてもやり切ろうと思ったのだと思う」

「自分がやらなければきれいな海が戻ってこないと思っていたからやり遂げられたのだと思う」

「最後までやり切ろう!というチャレンジ精神もあったと思う」

など、どのグループからも佐藤さんの当時の想いについての発表がありました。佐藤さんは画面越しに笑顔で聞いてくれました。

「みんなに心の中を見られた感じです。本当にそんな気持ちで作業をしていました」

佐藤さんは子どもたちの発表に答えました。

子どもたちは、自分たちの考えと佐藤さんの当時の思いが同じだと知り、とても良い顔をしていました。

「働くことは社会とつながること」

佐藤さんについて話し合った記録

道徳の授業が終わった後に、佐藤さんはこれまでの活動や現在行っている取り組みについて子どもたちに話してくれました。

・東日本大震災の際にタイにいて、どんなことを考えたか。

・日本に戻るかどうか迷ったけれど、ダイバーとしてできることをしたいとの思いから日本に戻ったこと。

・はじめに被災地に入って感じたこと。海がいつもの透明な色ではなかった……

・クレーンやシャベルなどが使えなかったので、手でがれきを撤去していたこと。

・はじめは地元の漁師の方から理解を得られなかったが、全国からたくさんのダイバーが集まってきたことで、漁師の方々も協力してくれるようになったこと。

・現在でも東日本大震災のがれきが残っているので、月に1~2回ほど海に潜ってがれきの撤去を続けていること。

・現在は海の藻場(海藻が生い茂る場所)を再生させる活動をしていること。

佐藤さんは、子どもたちに写真を見せながら説明しました。子どもたちは、これまで新聞記事や動画資料を通じて佐藤さんの活動を知っていましたが、これだけの多くの活動をしていることを知り驚いていました。

そして、佐藤さんは子どもたちに、

「みんなに一番伝えたいことがあります。それは『働くこととは、誰かのためになることであり、社会とつながること』だということです」

と話しました。子どもたちはワークシートにその言葉をメモしていました。この学習で最も覚えていてほしいことです。

今回の学習で、東日本大震災を題材としながら、道徳の主題である「働くとはどういうことか?」という問いにも答えを得ることができました。子どもたちの学びはまだまだ続きそうです。

次回は、毎年児童と取り組んでいる、ハト風船へメッセージを書く様子をレポートします。ハト風船は、宮城県名取市閖上の震災伝承施設「閖上の記憶」で、3月11日に追悼の意味を込めて飛ばされます。

文・写真:菊池健一

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

教育つれづれ日誌

教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望