通級指導や特別支援学級における個別最適・協働的な学びを促す学習環境デザイン 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実のための指導の手引き 第7回

近年、通級による指導の需要は増加しています。札幌市の通級指導教室は拠点校方式で、小学校は区に1〜2校設置されており、来年度も新設される見通しです。国立大学法人北海道教育大学 未来の学び協創センターUDLラボの連載第7回では、通級指導教室での子どもの希望やニーズに応じた指導内容の設定と、自分に合った学び方を学ぶ取組について2つの事例を通してご紹介します。

キーワード:通級による指導、学級担任との連携、個に応じた指導

1.本人の希望から九九に取り組んだ小学2年生Aくんの事例

対象

- 小学2年生男児

- 2024年4月から通級利用開始

- 保護者の主訴は、文字や図形の形を捉えることができるようになってほしい。

- 教室では立ち歩いたり歌を歌ったりしている。

4月の指導開始時にAくんに「何ができるようになりたい?」と尋ねたところ「特にない。」という返答でした。

9月頃、算数のテストでいい点数が取れたことをきっかけに、本人の点数・評価への意欲が上がり、「漢字のテストでいい点が取りたい!」と要望がありました。そこで、テストの直前の時間に自信のない漢字を中心にテスト対策をしました。細かい形を捉えられるようにホワイトボードに大きく書いたり、筆順が動画で見られるアプリ(常用漢字筆順辞典)を使って一画のつながりを確認してからテストに臨んだところ、見事点数がアップしました。

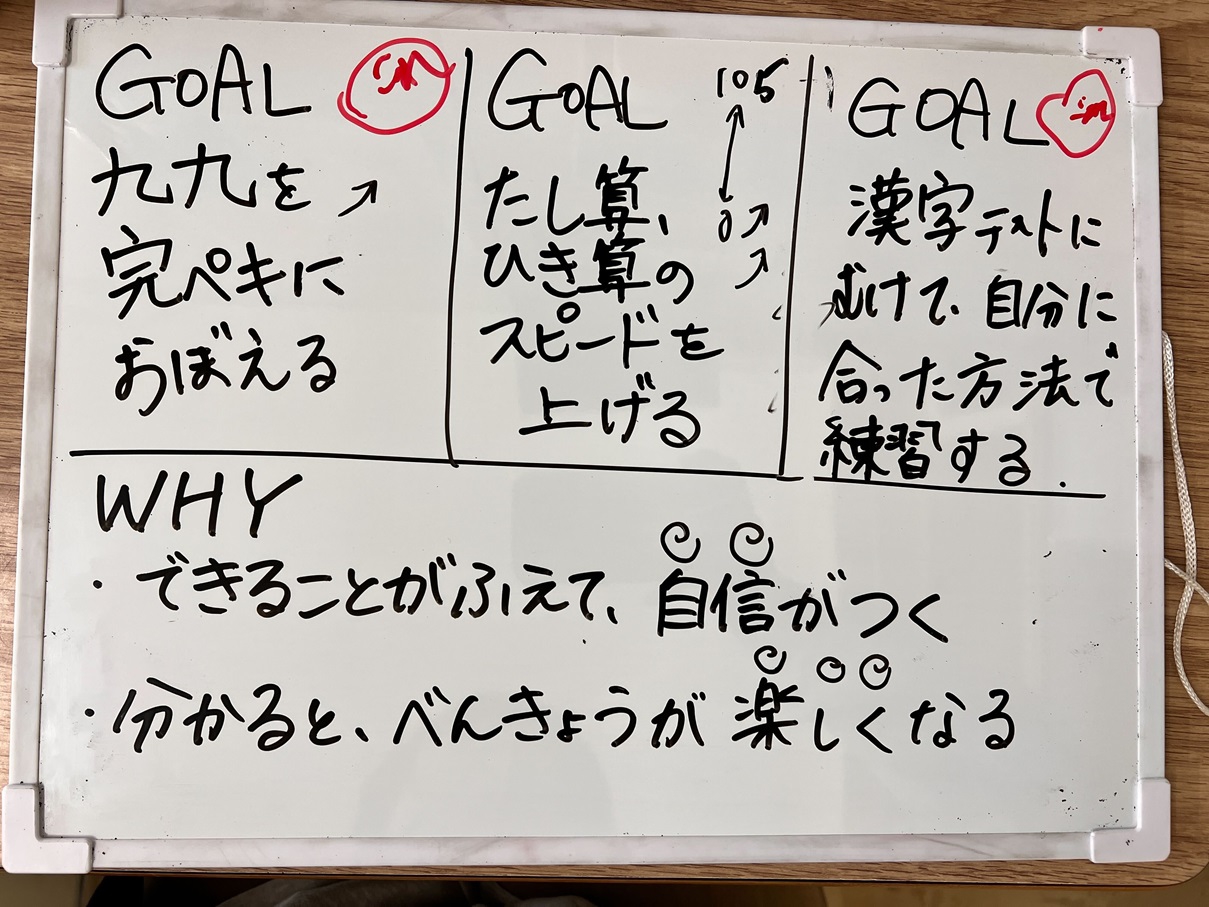

それを受けて、学級担任からも「算数が心配。」と相談されるようになりました。そこで、担任と3つの目標を決めました。「何ができるようになるのか(GOAL)」と「どうしてそれに取り組むか(WHY)」をはっきりと示し、その中から通級で取り組む活動をAくんに選んでもらいました。

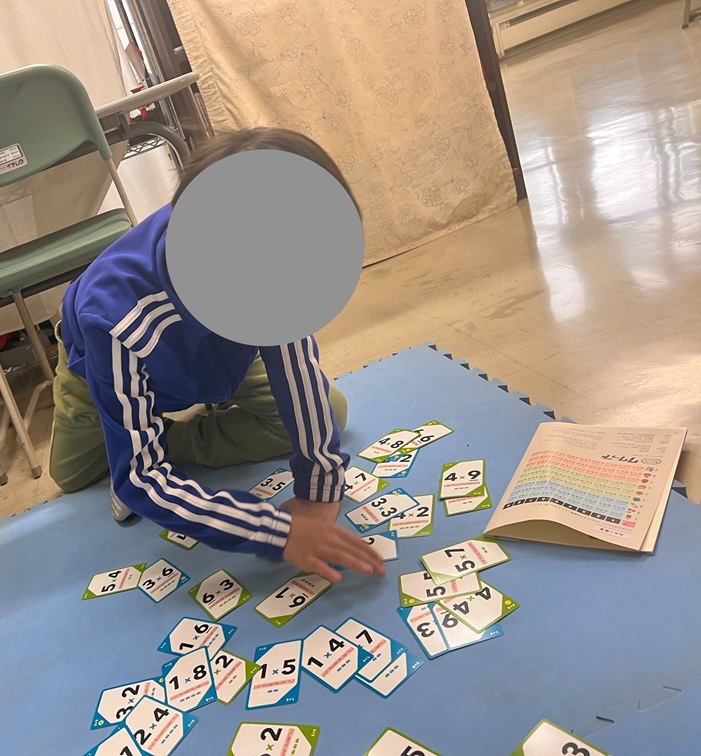

「九九を完璧に覚えること」「漢字のテストに取り組むこと」の2つを選択し、九九をメインに指導していくことにしました。(写真1)

①1回目の指導

歌を歌うのが好きなAくん。授業中にもCMソングを繰り返し歌っていることが多いです。

筆者は、九九も歌にして覚えるという方法が彼に合っているのではないかと考えました。他の方法や教材もたくさんありますが、興味の移りやすいAくんには1つずつ紹介した方がよく、さらに色々な方法で九九の練習をするというゴールを達成するためには、分かりやすい教材だと思いました。

しかし、実際に「パプリカ」に乗せた九九の歌を聴いたAくんは「この曲は知っているけど、別に興味ない。」と全くやる気になってくれませんでした。

②2回目の指導

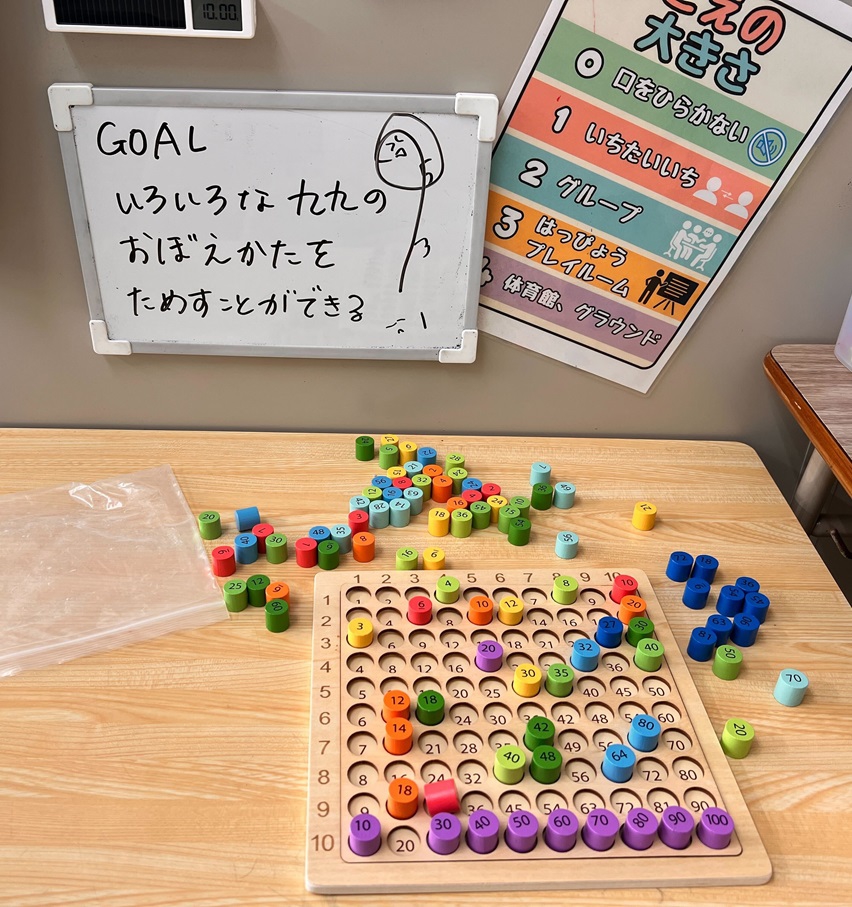

前回の指導で反省した筆者は、「取り組みに選択肢があること」「取り組む順番を選べること」を意識して教材を提示しました。Aくんが自由に触る時間を取りつつ、それぞれの教材の説明を簡単に行いました。Aくんが選んだのは、答えと数をマッチングさせる教材でした。(写真2)

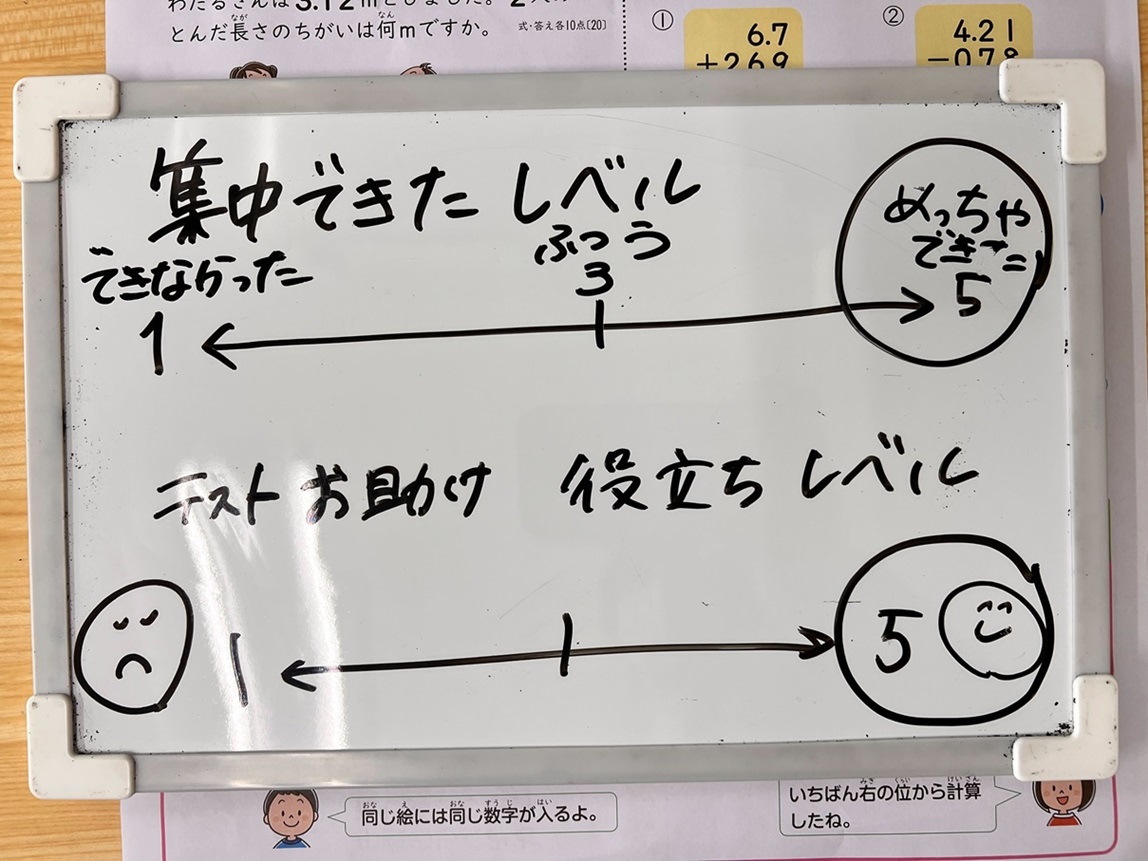

色によって分けられていることに気付き、「これは10の段ってこと?」と呟いていました。「九九覚えやすい度」を5段階で振り返り、毎回同じように行いました。(写真3)

③3回目の指導

2の段、5の段という自信のある段が出てきて、それ以外の段も混ぜたかるたに取り組みました。全部の段はまだ難しいことを確認し、1〜6の段に絞りました。他の通級の先生を相手に九九表を見ながら真剣に取り組みました。(写真4)

④4回目の指導

ほとんどの段を覚え、スラスラと暗唱するようになりました。「9の段がまだなんだよね。」と言うので、1つの段を集中して覚えられる教材をいくつか提示しました。その中から、iPadのアプリ(算数忍者)に取り組みました。振り返りは「5」でしたが、苦手な段をできるようになるまで練習するのは難しいようでした。

⑤教室の九九テスト

担任から、「算数の時間に暗唱テストを受けに来ない。Aくんは九九を覚えていないのではないか?」と相談されました。しかし、通級ではとても得意気にできる段を暗唱していました。

筆者がAくんに理由を尋ねてみたところ、「だってスタンプもらえるだけでしょ。」と返答がありました。つまり、授業中にみんなと一緒に並んで先生からスタンプをもらうという行為は、Aくんにとって全く価値のないことだったのです。

それを筆者から担任に伝えたところ、そうじの時間に個別に九九のテストを実施してもらいました。個別に確認してもらえたことで、無事半分程合格することができました。

⑥5~6回目の指導

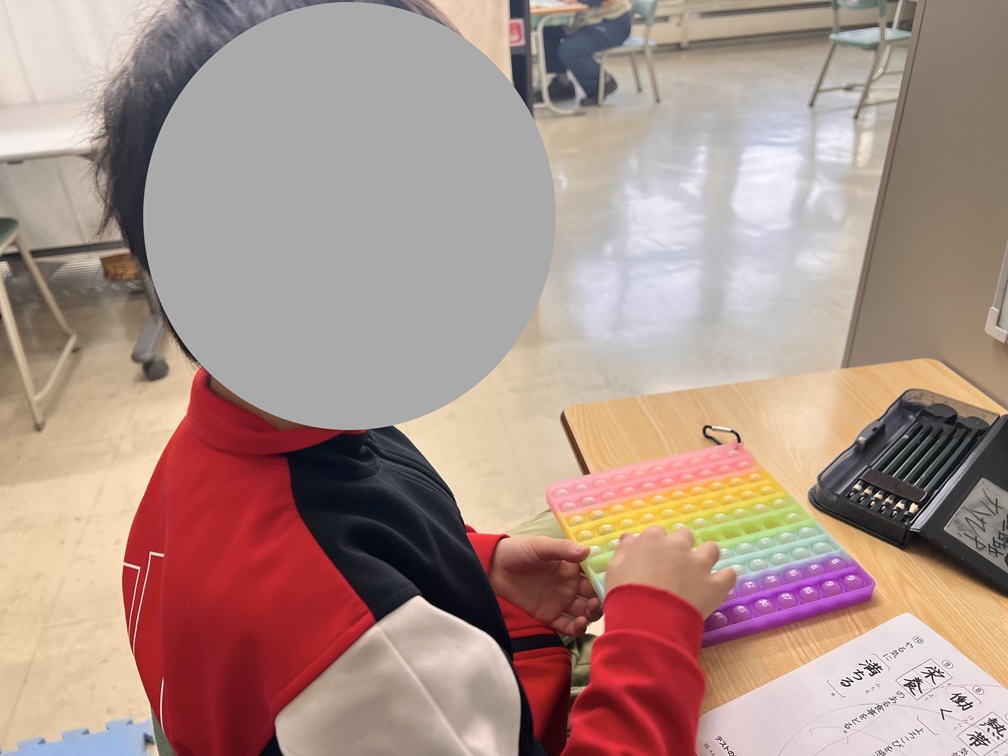

ほぼ全ての段を覚え、自信をもってプッシュポップの教材を使いながら暗唱できるようになりました。(写真5)

最初はただ押すだけだったAくんは、一つずつ確かめながら言い飛ばさないように気を付けようとしていました。これ以降、プッシュポップが定番となり、毎回の指導で一回は使用しています。

⑦7回目の指導

2学期最後の指導では、「クラスの100問テストで自分の力で満点取れたよ!」と学級での取組を振り返ることができました。最初のゴールを確認したところ、「でも、周りの人よりはまだ遅いから完璧じゃない。」と言っていましたが、無事に教室での九九テストに合格することができました。

この事例では、本人の希望と担任のニーズがマッチしていました。そのため、他の子と同じように取り組んでつまずく前に介入することができました。また、必ずしも通級で取り組んだ方法でAくんが全ての九九を覚えたわけではありません。自分なりにノートに書いたり、保護者がお風呂に九九表を貼ってくれたりしたことも大きな要因です。

しかし、週に1回どれくらい覚えたか、どこまでおぼえていないかを通級でフィードバックされることで、九九への意欲が持続したのではないかと考えます。そして、Aくんと担任の間に立って通級担当(筆者)が考えを共有することで、「テストを受けに来ないからできない子」ではなく、適切に接して評価することができたのです。

2.教室でのニーズからテストの支援に取り組んだ小学4年生Bくんの事例

対象

- 小学4年生男児

- 2022年9月から通級利用開始

- 保護者の主訴は「自分から学習に向かってほしい。」

- 教室では、ぼーっとしていることが多い。授業と関係ないことをしている。

4月の指導開始時にできるようになりたいと答えたことは「側転」でした。「他には?」と尋ねたところ、「漢字かなあ。」とのことだったので、「自分に合った漢字の学習方法を知る」という目標で指導を開始しました。

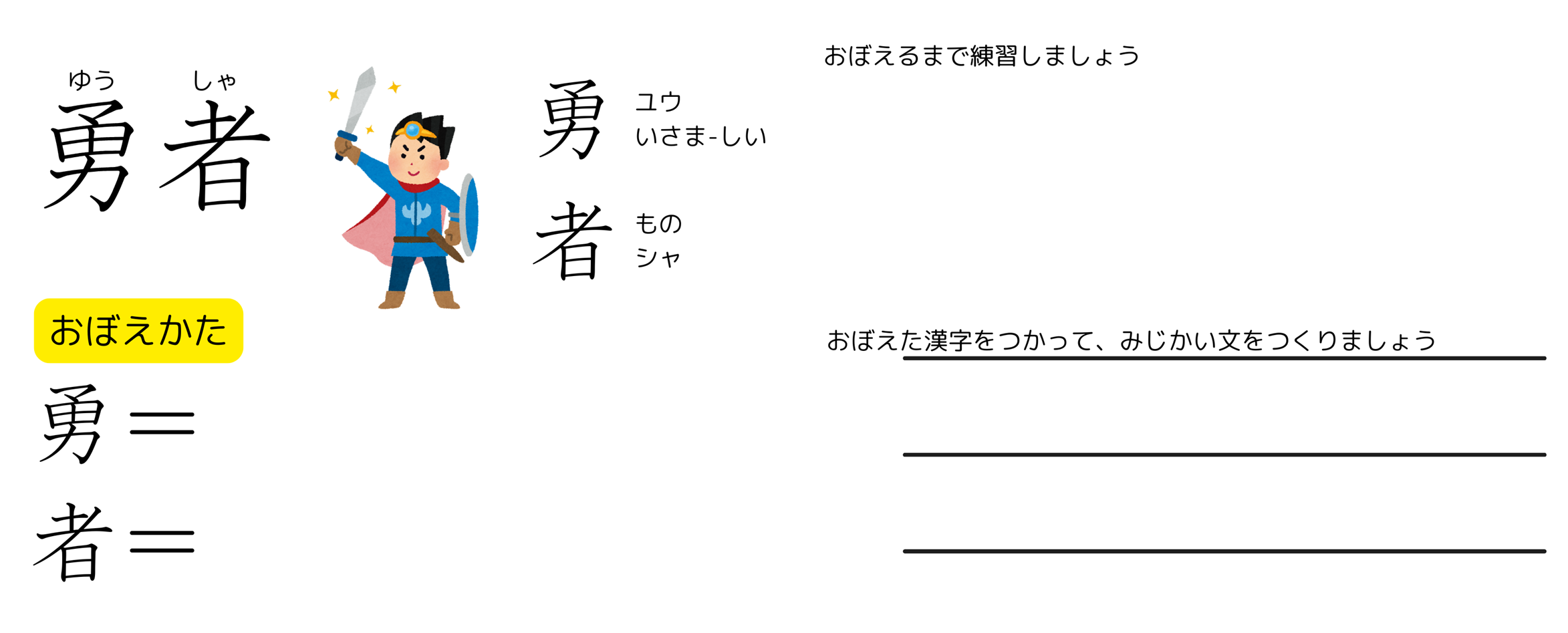

Bくんの好きなゲームに関わる言葉を使ってプリントを作成しました。(図1)取り組む文字数は1単語程度で、漢字を分解して名前を付ける方法を中心に練習しました。「一度に覚えなければいけない漢字の数が多いと大変だけど、普段の学習の際にも少しずつ同じ方法を使えるようになってきた」と振り返りをしていました。

前期の終わり(9月)に保護者と懇談を行い、これまでの指導の成果と今後の方針について話し合いました。保護者からは、「算数についても通級で見てほしい。宿題を教えられなくなってきている。」という要望がありました。

また、Bくんは「学校に来るとIQが下がるんだよね。家ではもっと計算とかできるのに。」と学校では集中ができないという話をしていました。同時に、担任からも「テストのときにぼーっとしている時間が長い。もう少しできるはずなのに。」という相談がありました。そこで、テスト中にどのような支援が有効か、通級で取り組んでみることにしました。

①1回目の指導

テストを持って通級にやってきたBくんは非常にテンションが低く、やる気も全くありませんでした。というのも、そのテストは教室で一度取り組んだもので、「これは20点だった。もう一回やっても意味がない。」状態だったからです。

筆者は本人のやる気と集中を高めるために、3点説明をしました。1つ目は、時間は30分だけで延長はしないこと。2つ目は、終わったらプレイルームで体を動かせるご褒美があること。3つ目は、学級で受けるテストとは違って支援を受けられることと、Bくんが有効だと思ったら学級でも行えるかもしれないということです。Bくんはそれに納得してテストに取り組み始めました。

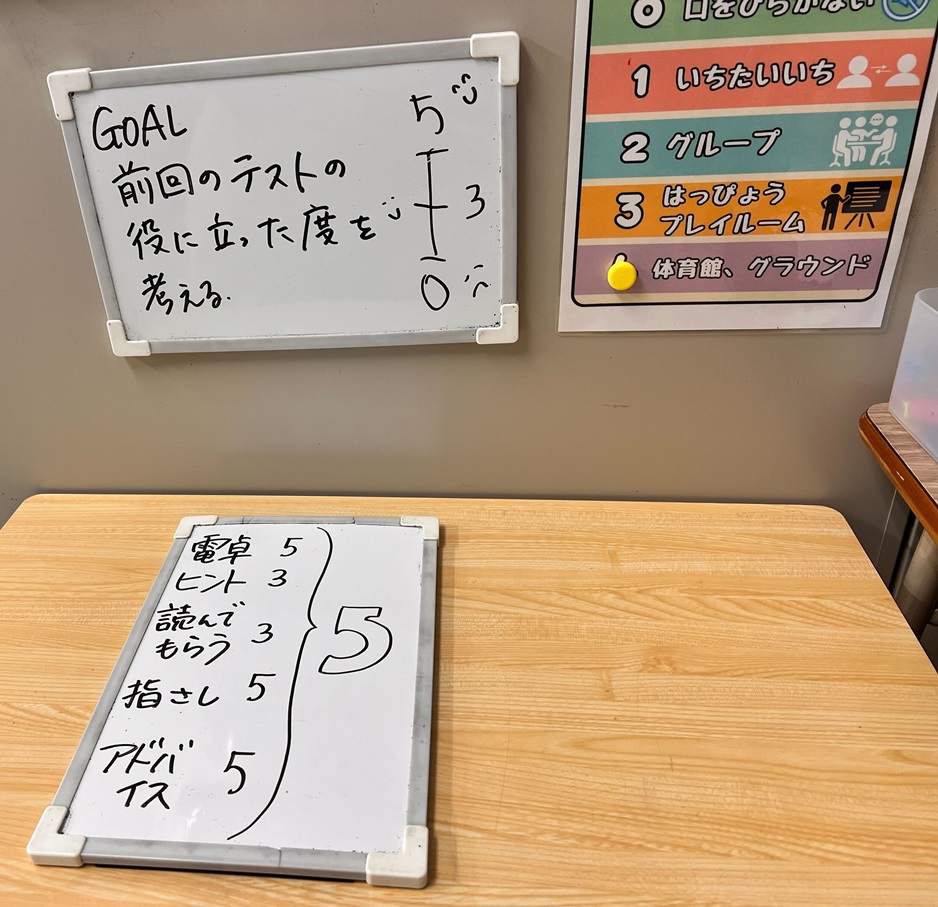

次の指導の際に、「テストで役に立った度」を振り返りました。図形単元だったので、「電卓(計算の際の電卓の使用)」「指さし(『次の問題を解くよ。』などの集中が逸れたときの注意を促す声掛け)」「アドバイス(取り組みのための励まし(例:『式と答えで5点ずつだから、式だけでも書いた方がいいよ。』)」が有効だったと評価していました。(写真6)

②2回目の指導

前回よりも前向きにテストに取り組む様子だったBくんは、「次はこれやるよって声かけてほしい。」と必要な支援を自分からオーダーすることができました。振り返りでも「めっちゃ集中できた。」と教室との違いを感じていました。(写真7)

筆者からは2回とも、担任に対してテスト中のBくんの様子やつまずいていそうな部分をメモしてフィードバックしました。担任からは、「本人の力が発揮されていると思う。」とテストの支援をポジティブに捉えられていました。

この事例では、教室の困り感から指導の内容を決定しました。本人は初めやる気が起きませんでしたが、前回よりも点数が取れたことや、取り組み方の振り返りをすることで、成功体験につなげることができました。

3.学習者エージェンシーを育て、自ら学びを舵取りできる子に

本人の希望や担任のニーズをもとに指導を行い、なぜそれに取り組むのかを丁寧に説明することが子どもの意欲と「できた!」に直結しました。そして、本人たちに振り返りをしてもらう習慣をつけることで、自分にとって学びやすい方法を少しずつ身に付けることができます。

また、教室での様子を担任と共有し、通級での取組の成果を伝えることは、正しい児童理解につながります。Aくんの担任からは、「通級に送り出すだけでなく、普段の授業での姿とのつながりが見えた。」「写真などで様子を共有してもらえたから具体的に様子が分かった。」と肯定的なコメントをいただきました。

これを繰り返していくことで、自分で学びの舵を取れる子供が育ち、必要な支援を用意できる環境が整えられるのではないでしょうか。

※お知らせ

本連載は今回で第1シーズンが終了となります。第2シーズンは2025年10月頃を予定しております。それまでは、本連載並びに未来の学び協創研究センターのウェブサイトで最新情報をご覧ください。

参考資料

土屋 花織(つちや かおる)

札幌市立南月寒小学校教諭。

昨年度までは特別支援学級の担任でしたが、今年度から発達障がい通級指導教室(まなびの教室)を担当しています。UDLの枠組みを参考に、個に合った指導を目指して日々実践しています。

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事