「振り返り」を通して個別最適・協働的な学習環境を学習者と共創する 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実のための指導の手引き 第3回

個別最適・協働的な学びの実現のためには、学習者自身が学びの舵を取れることが重要です。そのためには、学習者が自分の学びの到達点を確認したり、どのような学びが自分にとってよかったかを考えたりする活動が必要になります。国立大学法人北海道教育大学 未来の学び協創研究センター UDLラボの連載第3回では、その活動の一つ「振り返り」を取り上げます。

1 はじめに

学習者主体で進められる授業には、効果的で全員が活用できる「振り返り」が必要不可欠です。振り返りを通して、学習者が自分の理解度を確認し、その上で、自分の考えを見直したり、新たな考えを取り入れたりして、試行錯誤しながら、少しずつ自身の学びを舵取りできるようになるからでです。

振り返りは授業者にとっても重要です。形成的評価として活用することで、授業者は子どもたちの理解度や学び方を把握し、日々の授業を改善していくことができます。また、学習者に学び方のよさや改善策を伝えることで、学習者が学びやすい環境をつくることができます。

このように、振り返りによって、学習者は日常の学習をよりよい学習にしていくことができ、授業者は学習環境を改善していくことが可能になります。

2 「振り返り」の工夫

授業の終末に行う振り返りは、ノートに書かれたものやデバイスに打ち込まれたものを多く見ますが、音声や動画(自撮り)、口頭で説明するものもあり、表出方法は多様です。授業者が表出方法を意図なく限定することは、子どもの学びの妨げになる可能性があります。

私は、学習者自身が根拠をもって、表出方法を選択できるようにすることが望ましいと考えます。そのためには、それぞれの方法のよさを実感できる機会を多く提供することも必要です。授業のゴールを踏まえ、意図的・計画的に振り返りの方法について、学習者と授業者が共に考えていくべきでしょう。

1)カードの色を使う

図1 理解度を表す色のカード

とは言え、以前の私は、振り返りの時間を確保ができずに、学習のまとめまでで終わることも多くありました。また、振り返りに慣れていない学習者は、どんなことを振り返ったらよいか分からず、なかなか手が動きません。

そこで、第一段階として、図1のように、ロイロノートの4色のカード(背景色)に意味をもたせ、授業の終末に自分に一番合うカードを選択することで、文字でなくても、自分の理解度を振り返ることができるようにしました。

また、次時の授業の導入では、前時の板書写真と学級全員分の理解度(写真1)を子どもたちに示し、前時の授業での学習内容や学び方を本時の授業で生かせるようにしました。また、理解度の自己評価を参考にしながら、机間指導で声を掛けるようにしました(写真2)。

写真2 提出箱にある前時の理解度や本時の解答を参考にした机間指導の様子

2)振り返りを学習相談に活用する

単元終了後、学習者と授業者が一対一で相談する時間を設けました。

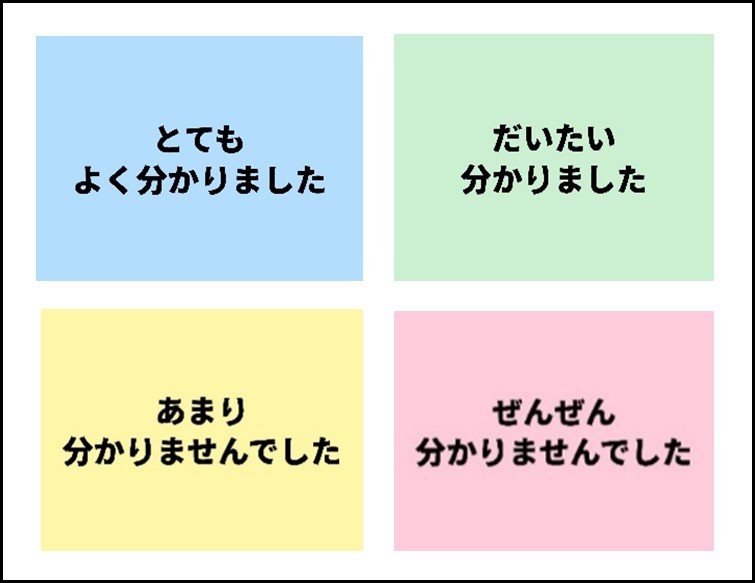

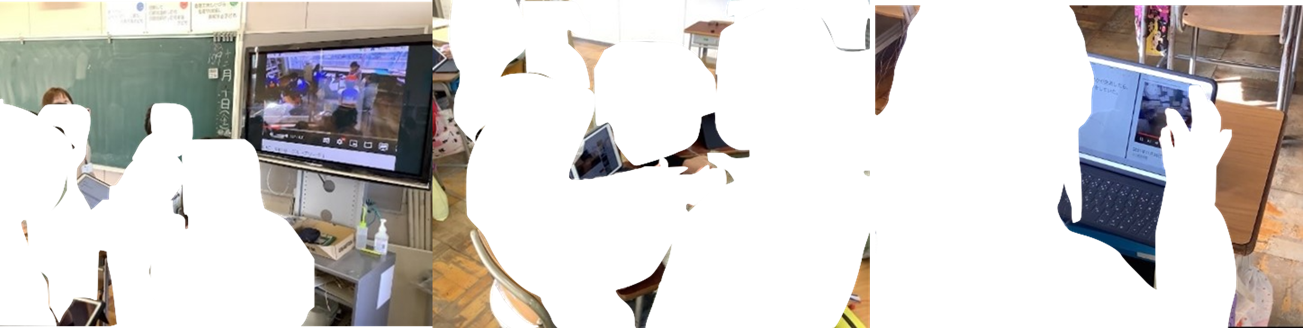

また、単元テスト直後にロイロノートのアンケート機能を使って、子どもたちにテストの自信度とよく使った学習ツールを尋ねました(写真3)。

図2 自信度と得点率の4象限マトリクスによる分析

それらを含むデータとテストの点数、アプリの履歴を基に、自分に合った学び方だったのか学習者と一緒に分析することで、学習者自身が学び方の大切さや復習の必要性に気付いていきました(図2)。

このように、授業内、次時の授業、単元終了後に振り返ることを通して自分の学び方と学習内容の定着について考えることは、自分の学びを舵取りできる学習者を育む取組になり得ると感じました。

3 振り返りの視点

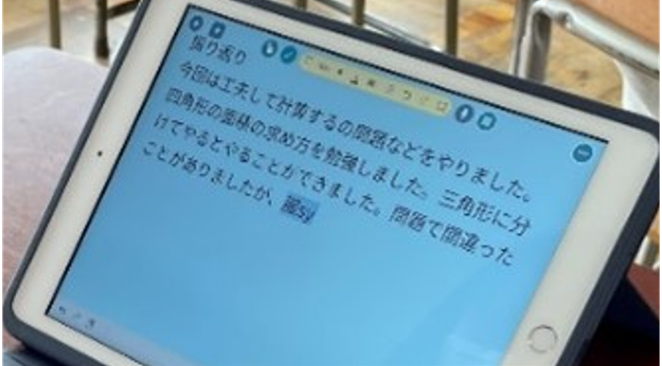

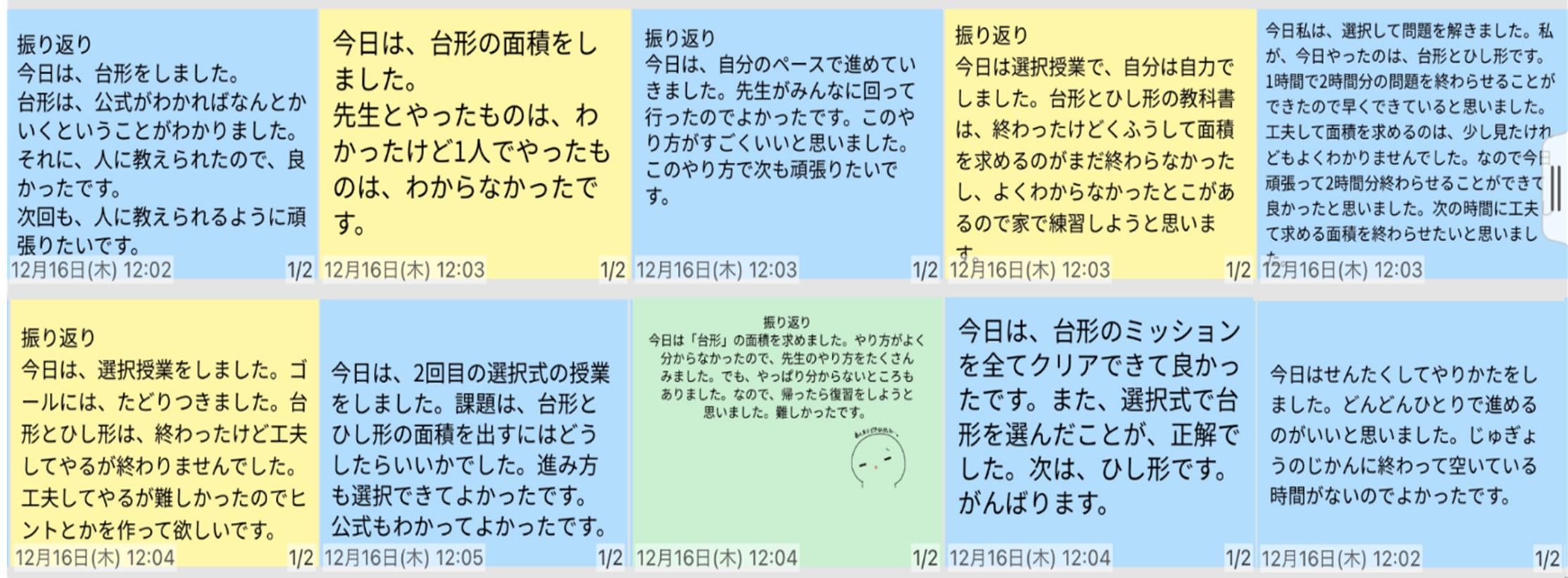

詳しい見取りをするため、カードの色により短時間で理解度を把握すると共に、文章による振り返りも行います(写真4・5)。

この振り返りで重要視していることは、授業のゴールを達成したかです。達成した根拠や、どのような学び方で達成したかを振り返れるように、子どもたちと対話を繰り返してきました。

振り返りに慣れていない子どもたちには、足場かけとして、次のように具体的に「振り返りの視点」を例示しました。自信をもって振り返りを書ける子どもが増えてきたら、毎回提示するのではなく、学習者が知りたいときに自分で確認できるようにしていきます。

小学校3年生に示した視点例

- ゴールはたっせいできましたか。理由も書けるといいですね。

- どんな方法がよかったですか。

- だれとやるのがよかったですか。一人でもいいですよ。

- 次回どんなことをかいけつしたいですか。どんなことを学びたいですか。理由も書けるとさらにいいですね。

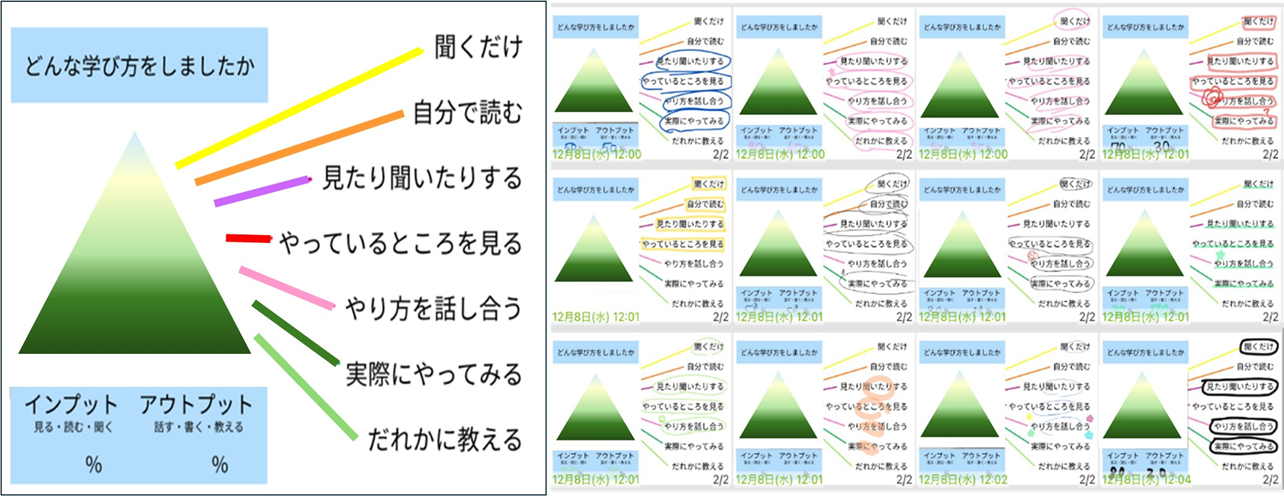

4 学び方(アウトプットとインプット)の視点

次は、学び方についてアウトプット(話す、書く、教える等)とインプット(見る、読む、聞く等)の役割や、学習内容の定着にはアウトプットが有効であるということを学習者と共有しました。そして、その視点で振り返るカードを用意し、毎時間活用しました。(写真6)。

子どもたちは、その時間のインプットとアウトプットの割合や自分の学び方を振り返りました。継続していくと、振り返りの文にアウトプットを意識した内容が増えていきました。そして、アウトプットのよさを知った子どもたちにとって、「友達に教える」ことがよりよい学び方の選択肢になり、授業者が子ども同士で学び合うことを指示しなくても、より自然に学び合うようになりました(写真7)。

写真7 教室で学び合う様子

その様子を参観された先生が「緩やかな協働的な学び」という表現をされていて、その言葉がとても印象に残っています。新たな視点を共有したことで、協働的な学びも発展していきました。

5 振り返りにおける授業記録動画の活用

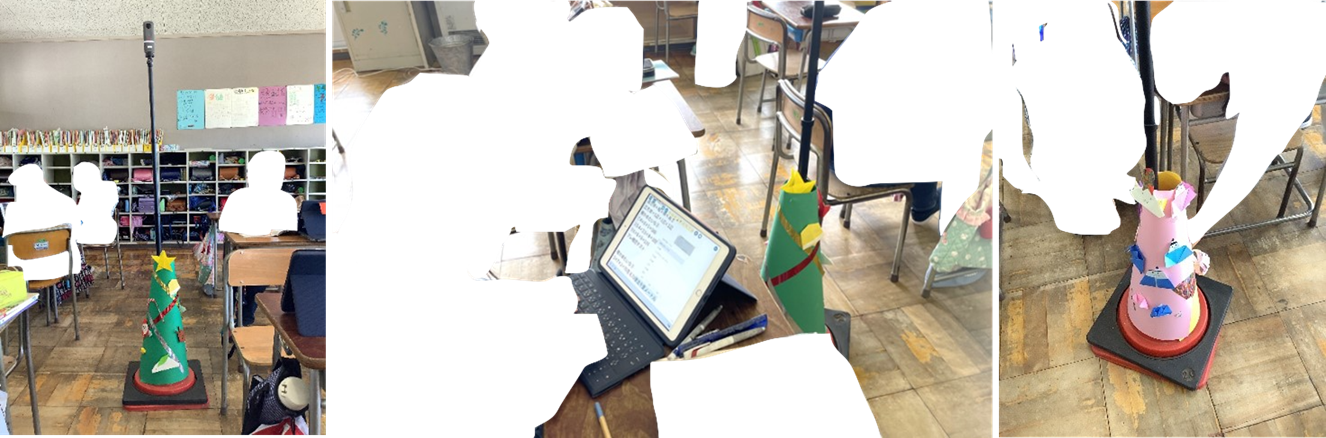

「主体的な学習者を育てる授業づくり」を促進する校内研修の一環として、授業者の授業改善に活用するため、定点カメラと360°カメラを使って、授業記録を蓄積していました(写真8)。

写真8 360°カメラ設置状況と授業の様子 ※ 支柱下部の飾りは子どもたちによる装飾

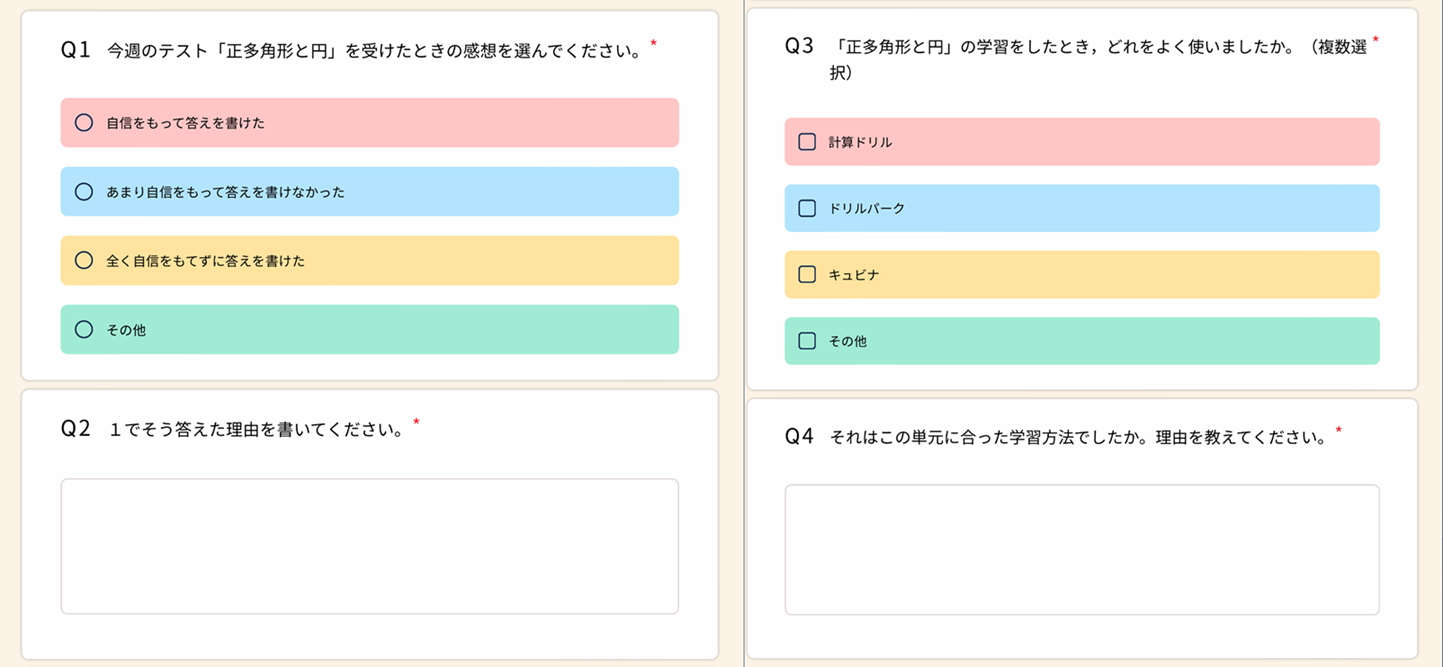

動画による授業記録は、これまで授業者のために活用してきましたが、授業の「学び」は学習者自身のものです。そこで、新たな試みとして、蓄積した動画を学習者と共有することにしました(写真9)。

写真9 授業動画を見ながら、自分の気付きを見付けたり、班のメンバーと話し合ったりする様子

共有した動画は、自分たちが見たいところに画角を自由に変えられる360°カメラで撮影した動画です。学習者はより客観的な視点で自分たちの学習活動を捉えることができました。授業動画の視聴も、学習者自身が自分の学び方を把握したり、改善策を考えたりする振り返りの一助となり、学習者の成長が促されるのではないかと考えます。

授業動画から学び方を考えた学習者の感想や振り返り

- 僕もしっかりと話を聞いていたことが分かりました。

- 今日は、360°カメラで撮ったものを見て、いい行動やいい発言、学び方を探しました。私たちの班でいいなと思ったのは、「みんな、アウトプットしている」「誰かが発言しているときは、みんな話をしている人の方を向いている」です。

- タブレットをみんなに見せて説明していて、いいと思いました。○○さんの班と○○さんの班が、話し終わった人に拍手をしていていいと思いました。

- ○○さんが○○さんのところに行って、教え合っていて、すごいなと思いました。

- 相手に分かるように考えを伝えているのがいいと思いました。

- 動画を見たら行動は分かるけど、発言は声の大きさによって聞き取りにくかったです。でも、行動はよいところがたくさんあったので、真似していきたいです。

参考資料

- バーンズ亀山静子「UDLとは何か」『指導と評価』782、2020年、6-8頁

- 川俣智路「学習支援から学習者の発達支援へ❘UDLを支える足場的支援(Scaffolding)」『指導と評価』782、2020年、9-11頁

- Tracey E. Hall、 Anne Meyer、 and David H. Rose Universal Design for Learning バーンズ亀山静子訳『UDL学びのユニバーサルデザイン』、東洋館出版社、2018年

植田 一宏(うえだ かずひろ)

新潟市立江南小学校 教諭

新潟大学教育学部卒業。

UDL(学びのユニバーサル・デザイン)で学習者主体の授業になるように授業改善に取り組んでいます。

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事