子どもたちがじっくり観察し、浸るための授業づくり(前編) 横浜市立立野小学校「理科」授業リポート

取材へ伺ったのは横浜市立立野小学校。同校では、2020年度から「科学が好きな子ども像」を設定し、生活科・理科を中心に研究に取り組んできた。「ソニー子ども科学教育プログラム教育実践論文」にほぼ毎年入選しており、2021年度は最優秀校に選ばれるなど、その研究実績が評価されている。

前編では、2024年12月21日に開催された公開授業研究会(研究主題:ともにかかわり合いながら 自分づくりを進める子どもの育成 ~自然をじっくり観察し、浸る子どもを育成する生活科・理科~)で、研究主任の境 孝 教諭が体育館で行った小学5年生の理科「振り子の運動」の授業をリポートする。

授業を拝見

「振り子が一往復する時間は、何によって変わるのだろうか。」

学年・教科:小学校5年生 理科

単元名:振り子の運動(9/12)

授業者:境 孝 教諭

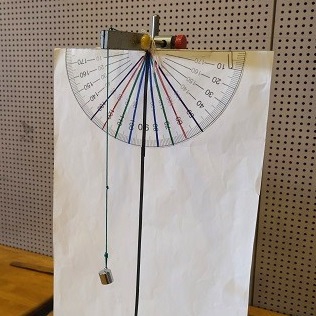

使用教材:大型ディスプレイ、1人1台タブレット端末、振り子実験器

単元計画:

| 時 | 学習活動 |

|---|---|

| 1~2 | 公園に行ってブランコに乗り、立ったり、座ったり、二人で乗ったり、どうすれば一往復する(ブランコが行って帰ってくる)時間が早くなるのか試す。 |

| 3 | ブランコの体験を基に、振り子が一往復する時間について問題を見いだす。 |

| 4~5 | おもりの重さを変えて、振り子が一往復する時間を計り、実験結果をまとめる。⇒結論:変わらない。 |

| 6~7 | 振り子の長さを変えて、振り子が一往復する時間を計り、実験結果をまとめる。⇒結論:変わる。 |

| 8~9(本時) | 振れ幅(スタート位置・角度)を変えて、振り子が一往復する時間を計り、実験結果をまとめる。 |

| 10~11 | もう一度公園に行ってブランコに乗り、学習で見つけたきまりが当てはまるのか調べる。 |

| 12 | 今までの学習を振り返り、まとめをする。 |

導入

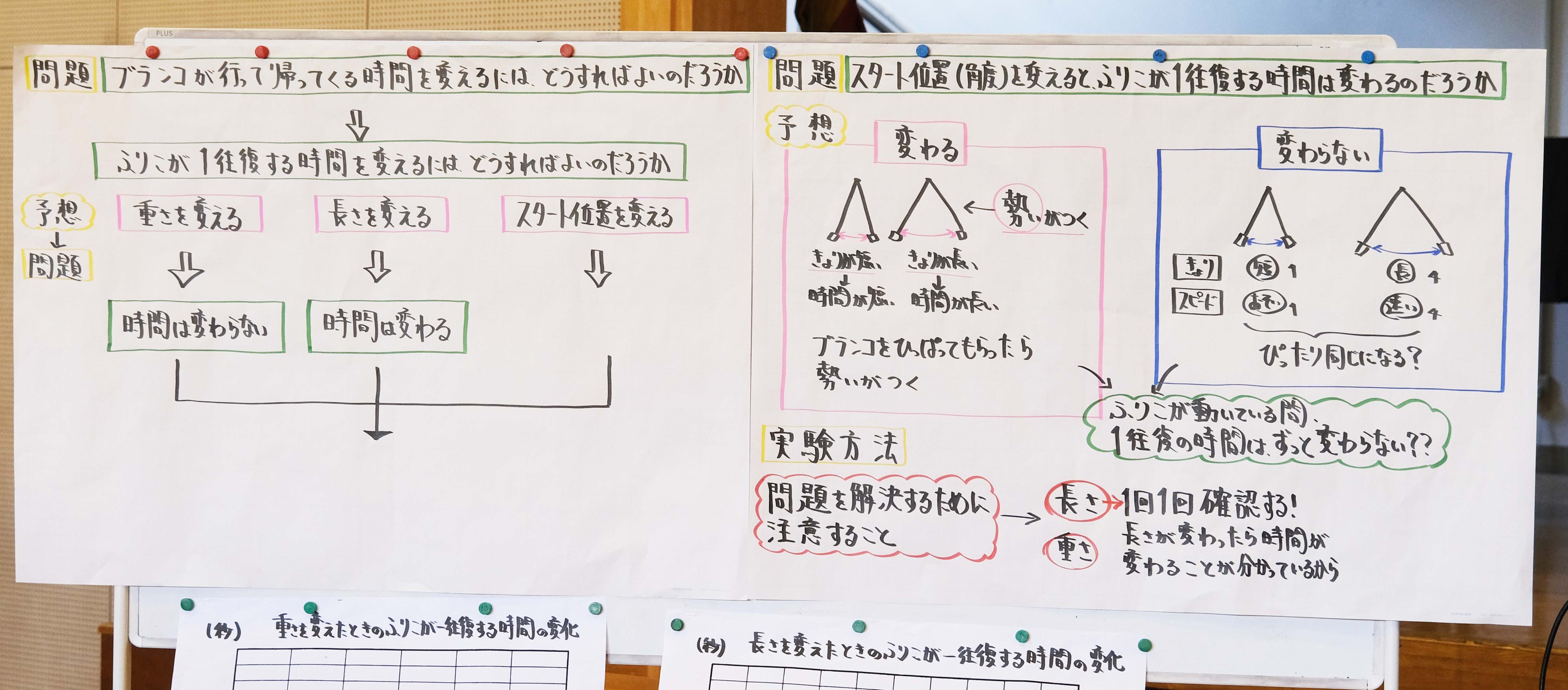

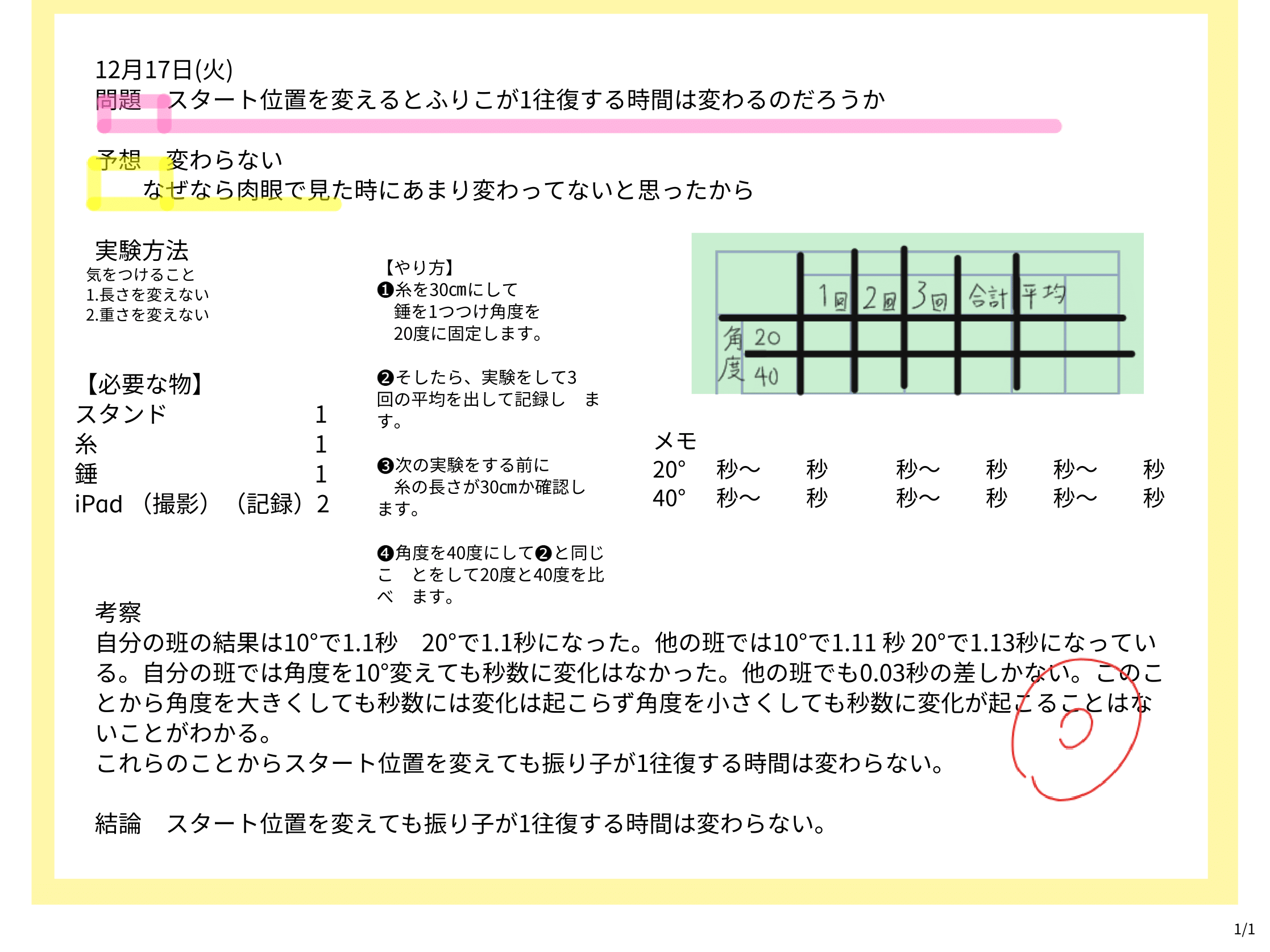

「振り子の運動」の単元では、振り子が一往復する時間に注目し、「おもりの重さ」「振り子の長さ」「振れ幅(スタート位置・角度)」の3つの条件を制御しながら、その規則性を探っていくこととなる。前時までに「おもりの重さ」と「振り子の長さ」についての実験を行い、本時では最後の条件として、「振れ幅」を変えたときの一往復する時間を調べる。

授業の冒頭、境教諭は本時の流れとして「前時の実験の続き(15分)」「考察(10分)」「話し合い(10分)」の時間配分を確認した。また、実験における注意点を児童に尋ねると、多くの児童が「長さを同じにすること」と答えた。

児童たちは振り子の長さが変わると一往復する時間が変化することを理解しており、実験の条件制御についても、理解していることがうかがえた。

実験開始

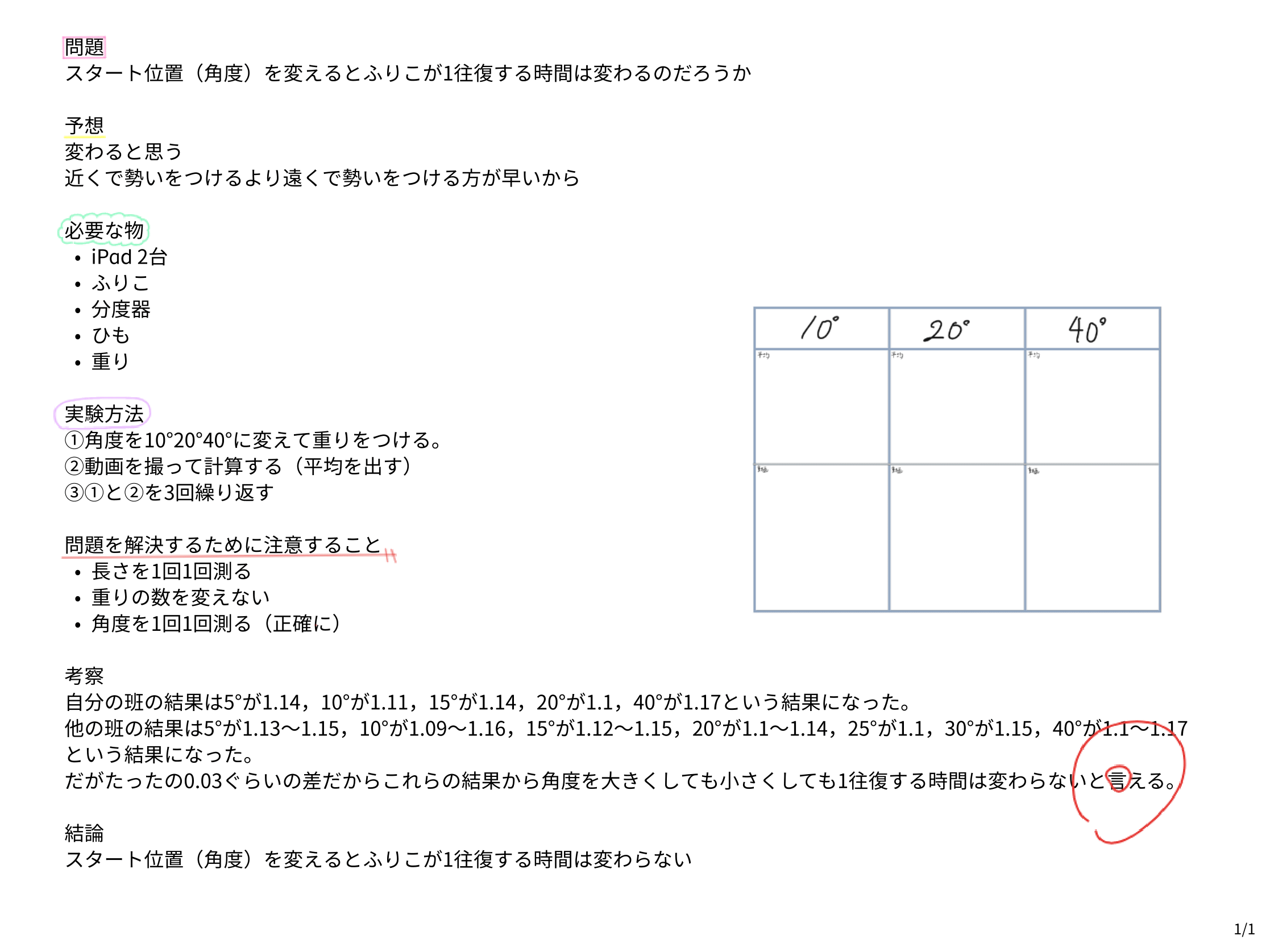

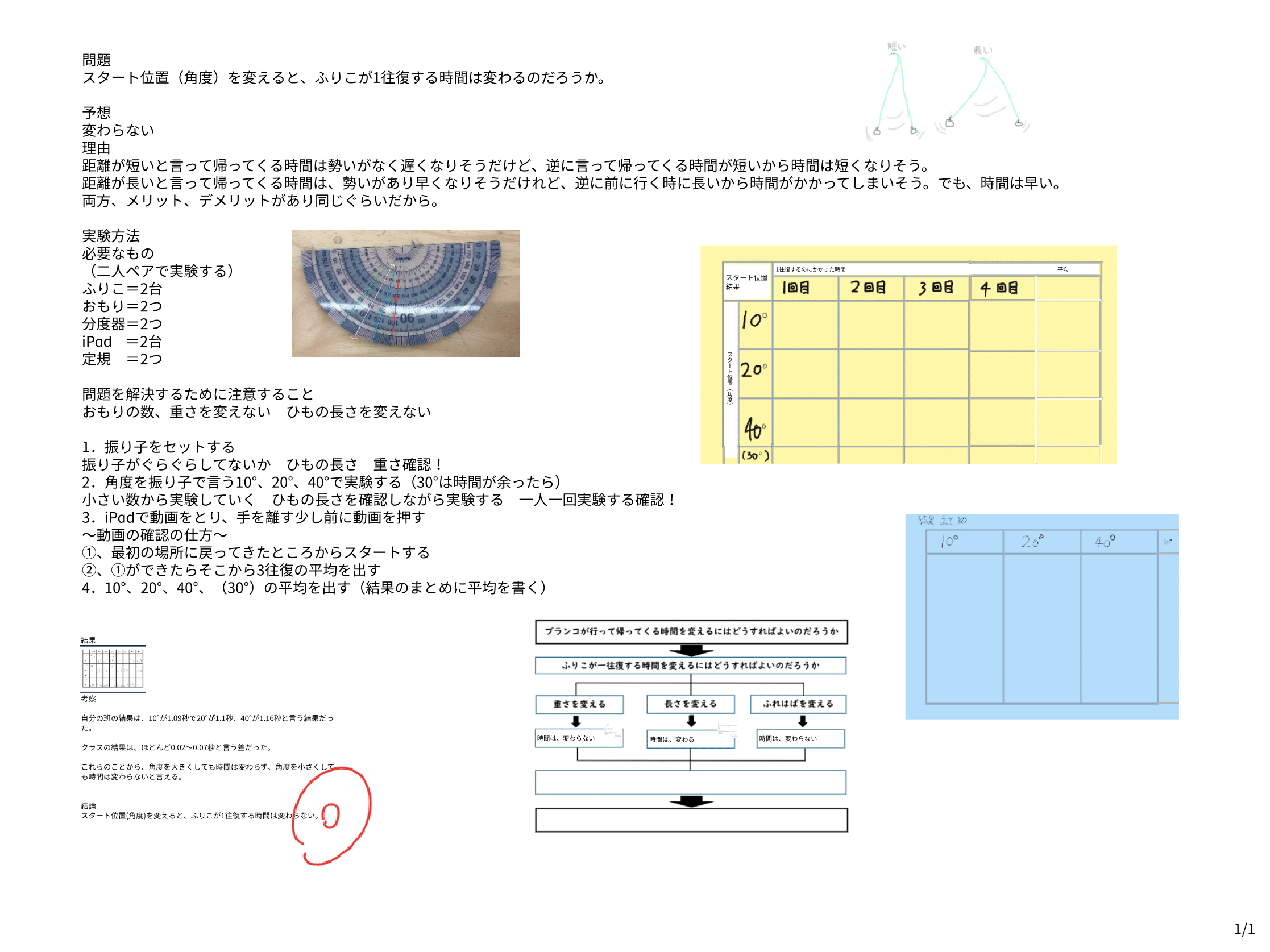

境教諭の合図で児童たちは班ごとに実験を開始した。実験の内容は以下のとおりである。

- 振り子の長さを30cmに設定する。

- 振り子の往復する様子をタブレット端末で撮影する。

- 撮影した動画をもとに一往復する時間を計測し、3回の平均秒数を算出する。

- スタートする角度を変え、同じ実験を繰り返す。

角度は5~40度までの範囲で班ごとに3パターンを設定しており、振り子の長さを定規で丁寧に測定していた。また、「20度は1.13秒で、40度は1.19秒!」「秒数が近いから誤差だね」「斜めになったからやり直そう」などと声を掛け合いながら、真剣かつ効率的に取り組んでいた。

実験結果の共有と考察

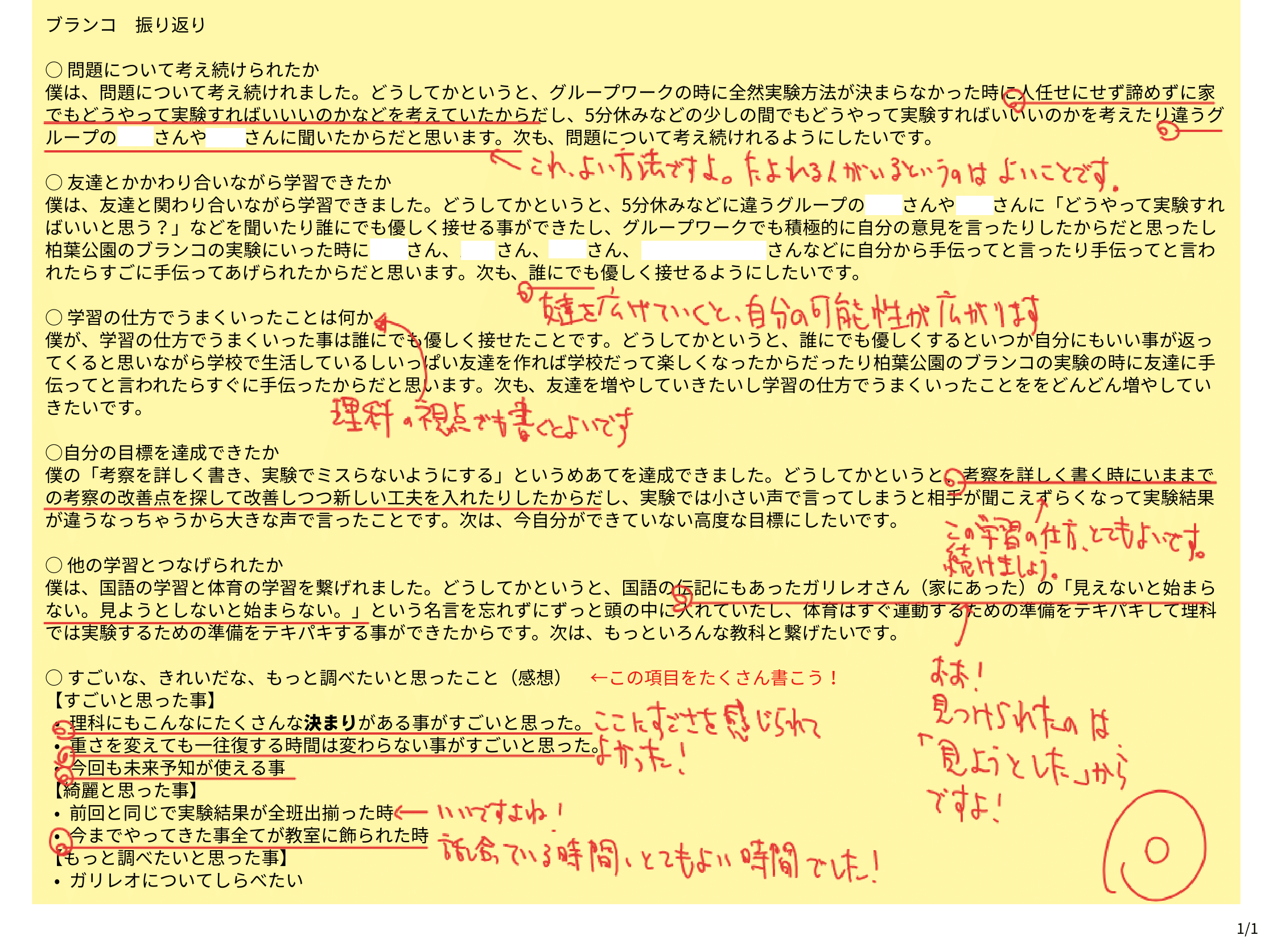

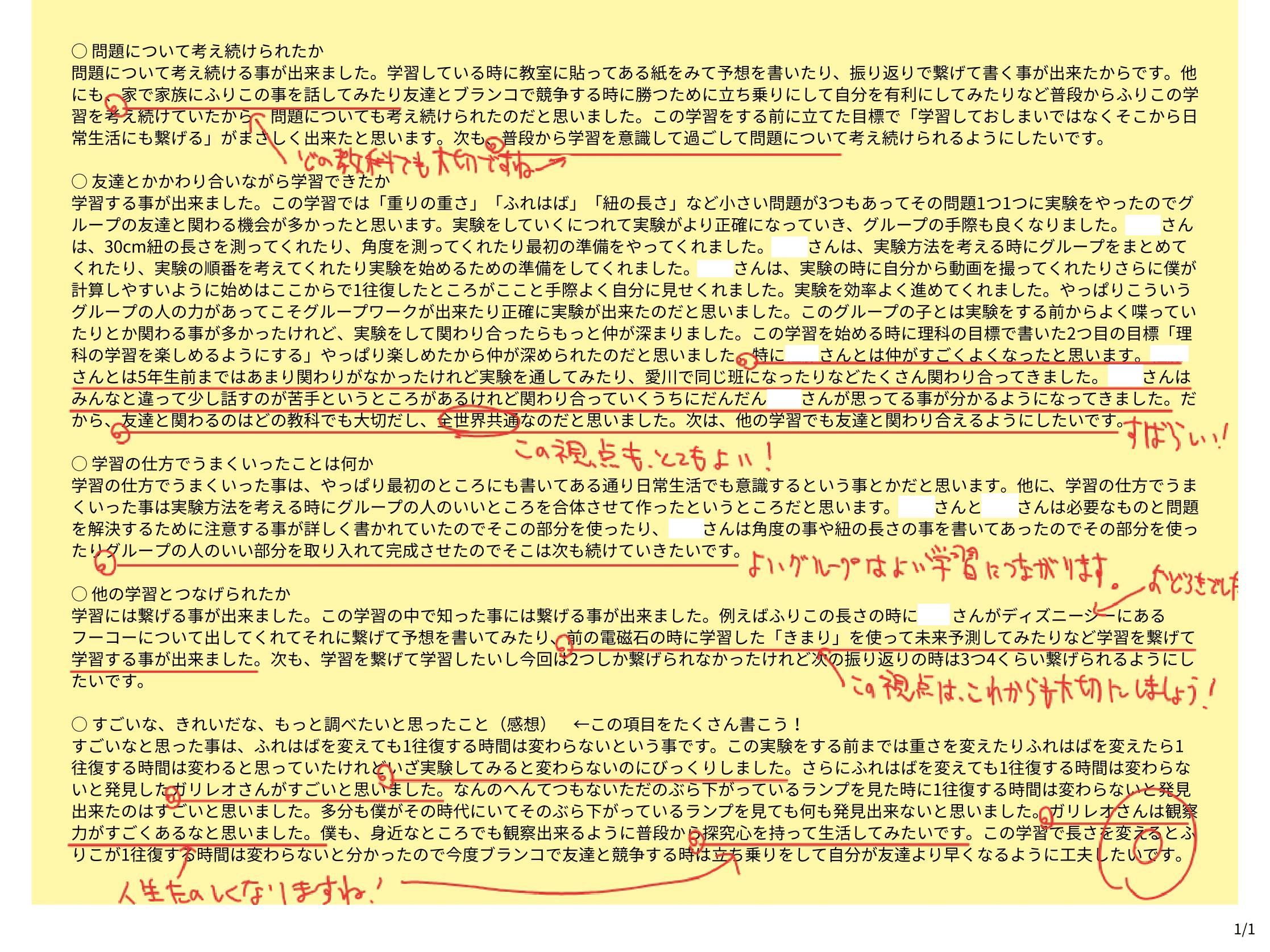

実験結果をタブレット端末の表やプロット図に整理し、発表する。境教諭からは「5度と40度の違いが0.02秒は誤差になるかな?」など、考察のヒントが与えられていた。

児童たちは、自分たちの結果と他の班の結果を比較し、自分の考察を書き始めた。タブレット端末をのぞいてみると、慣れた手つきで次々と考察を書き進めており、振り子の運動に対する理解度がうかがえた。一方、考察に悩む児童たちには、境教諭が既習の「重さ」や「長さ」の実験結果を思い出させながらサポートする場面も見られた。

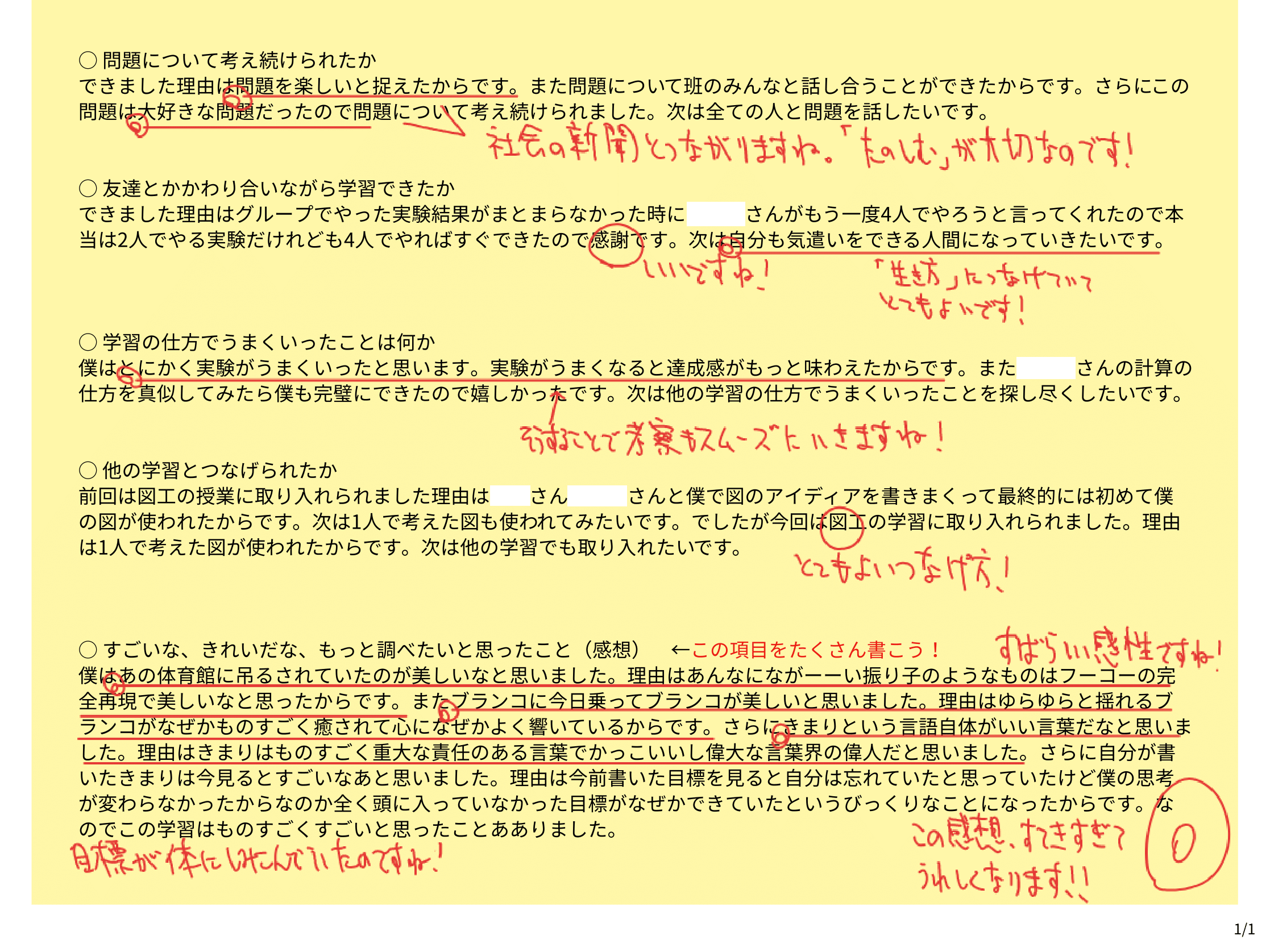

考察を踏まえた話し合い・結論

話し合いでは、児童たちが自分の考察を発表した。発表の中で、スタート位置を変えたときの秒数の差が誤差であるかどうかが論点となった。

児童「0.07ぐらいの差だったら、誤差だと思うよ。」

「ストップウォッチで0.07秒以下を出すのは難しいから誤差!」

「角度を大きくしても、小さくしても往復する時間は変わらなかったね。」

境教諭「ということは、角度を変えても……」

児童「スタート位置を変えても往復する時間は変わらない!」

このように考察を重ね、最終的に「振り子のスタート位置を変えても往復する時間は変わらない」という結論を導き出した。

「ブランコを漕ぐときに高い位置から漕ぐと往復する時間が変わると思ったけれど、この結果から高さを変えても時間は変わらないと分かった」と、ブランコの経験に立ち返る児童もいた。

さらに、「往復する時間は変わらないけれど、スピードは変わった気がする」という意見も出た。振り子の速度に関する内容は小学校の範囲外であるが、その点に気付いた児童がいたことには驚かされた。

3mの振り子でも確認

最後に、境教諭は3mの長さの振り子を使い、スタート位置を変えて一往復する時間を計る実験をした。児童たちは実験に興味津々で、これまでの実験と同様に、タブレット端末で振り子の様子を撮影し、一往復する時間を計測していた。

児童「(どの角度でも)ずっと4秒だ!」「大発見だ!」

など、楽しそうに3mの振り子を眺め、児童たちは振り子の運動に規則性があることを再確認した。それはどれくらい長い振り子でも、どれくらい重い振り子でも、規則性が成り立つということをあらためて理解しているように感じられた。

授業者インタビュー

目指す子どもたちの姿をイメージして単元を計画

境 孝 教諭

——実験の様子を拝見したところ、子どもたちが自主的に進めている様子が印象的でした。

境 孝 教諭(敬称略 以下、境) 理科の実験に限らず、どの教科においても、子どもたち自身で計画を立てることを意識しています。本時は振り子の実験が3回目でしたので、慣れてスムーズでしたね。

1回目の実験では、タブレット端末で振り子が一往復する様子を撮影して時間を計ることや、ブレが生じるので何回か計測するなど、実験のやり方を示しました。電磁石の実験や発芽の観察などでもタブレット端末を使いましたし、そうした日々の積み重ねによって自主的に動けるようになってきていると思います。——本単元の初めに公園にブランコに乗りに行ったそうですが、導入時に意識していることはありますか。

境 理科は、私たちが身の回りで体験する世界や自然について学ぶ学問です。理科が日常生活と密接に結びついていることを常に意識して欲しいと考えています。

普段遊んでいるブランコと理科を結びつけることで、子どもたちが理科の世界、そして自然を楽しめるようになる、ブランコの動きを見ているだけでも、「これは振り子だ」と気づくことができるようになると考えています。全身で体験できるブランコやターザンロープを使った導入は、とても良い方法だと感じています。——7~8時間で実施されることの多い本単元を12時間とした意図を教えてください。

境 教科書会社が定めた目安は7~8時間ですが、今年は単元の初めと終末に公園まで遊びに行く時間を設けて12時間としました。公園までは距離があるので2時間ずつ使いますが、その価値はあります。公開授業研究会も予定されていたため、丁寧に進めたいという想いもありました。

——理科の105時間を各単元に割り振るための指針などはありますか。

境 その年に担当するクラスの子どもたちと出会ってから、目指す姿をイメージし、時間をかける単元を考えています。今年は、実験や観察の技能を高めて、主体的に問題解決しようとする態度を育てることを大きな目標としました。

2年前に5年生を担当したときは、「振り子の運動」は8時間とし、通常5時間ほどの「人の誕生」を8時間としました。生命の神秘を知ってもらい、「自分って、すごいんだ」という自己肯定感を上げて欲しいという想いから、終末に産科医を招いて話を聞いたりしました。

規則性のすごさを体感して欲しい

——振り子の運動の授業で、子どもたちがつまずきやすいポイントを教えてください。

境 振り子も含めて、理科の授業では実験方法を考えることが難しいと思います。考察の書き方でつまずくこともありますが、丁寧に授業を進めていけば、子どもたちもある程度は理解してくれます。今の教科書では、個別最適な学びの実現と時間短縮・効率化のために、角度の実験を先にやって、重さと長さに関しては、子どもたちがどちらかやりたい方の実験を行うような進め方が主流になっていますが、私は、一つひとつをみんなで実験していくことを大切にしています。

——3mの振り子の実験に対する子どもたちの反応はいかがでしたか。

境 3mの振り子の実験前、どれだけ長い振り子の角度を変えても、一往復する時間は変わらないということに「本当にそうなのかな?」と疑問を持つ子がいました。「見た目だけではわからないよ」と言った子もいて、そこで「じゃあ計ってみよう」という話になり、実際に3mの振り子で計ってみると、ほとんどの子が4秒前後で同じ結果になりました。このような子どもたちの反応であったり、全員が同じ計測ができたのは、これまでの積み重ねの成果だと思います。

——本時の達成度はいかがでしたか。

境 本時のゴールは実験結果から振り子が一往復する時間に角度は関係ないという考察をし、3mという長い振り子にも適用できる規則性のすごさに気づくこととしていましたが、公開授業後にテストを実施したところ、ほぼ全員が理解できていました。

ノートについては、①自分の班の結果、②クラスの結果、③解釈、④結論の4つが書けていればA、3つが書けていればBという基準にしていましたが、26人中22人がA、4人がBでした。振り返りで規則性のすごさに言及していたのは8人でした。そうした気づきは、これから行う「物の溶け方」でも、質量保存の法則を見つけたり、水の量を増やしたら溶ける量も増えるという決まりを見つけることにつながってきます。

——課題だと感じた点はありますか。

境 実験時間が足りず、計画していた3つの角度のうち2つしか試せなかった班もあったので、実験の時間をもう少し確保できればよかったかなと思いました。

——3mの振り子での実験中、子どもたちが振り子の速度の変化に言及するような発言もありました。

境 振り子の角度の実験を行うと、子どもたちからスピードの話は必ず出てきます。速さについて疑問を持つ子がいれば、考える時間を与えたいです。そこで面白いと感じるようであれば、物理の世界に入り込むきっかけになるかもしれません。速度測定器を活用して深堀りする年もあります。

後編では、研究主任としての取り組みについて伺います。

境 孝(さかい たかし)

初任校で理科の面白さを知る。横浜市立立野小学校に赴任後、研究主任として、各教科の授業研究に取り組む。2020年度から理科・生活科の授業研究を始め、「ソニー子ども科学教育プログラム教育実践論文」にほぼ毎年入選、2021年度には「最優秀校」に選ばれるなど、研究実績が高く評価されている。横浜市の小学校理科の授業研究の第一人者の一人である。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望