「ありがとうプロジェクト」~断水時の学校給食の管理と食に関する指導を振り返って~ 【食と感謝】[小学校・全学年]

食育は家庭科や総合的な学習の時間だけが受け持つものではありません。理科、社会科などどの教科でもアイデア次第で楽しく展開できます。教材開発のノウハウや子どもたちの興味・関心を高めながら、望ましい食生活習慣を育てていく授業作りのヒントを、武庫川女子大学・藤本勇二先生主宰、食で授業をつくる会「食育実践研究会」がご紹介します。第213回目の単元は「ありがとうプロジェクト」です。

授業情報

テーマ:食と感謝

学年:小学全学年

実践の概要

――今回のレポートは、私が栄養教諭として前任校で関わった取り組みについてまとめたものです。現在は別の学校に勤務していますが、当時の経験を振り返りながら報告します。

令和4年9月、台風の影響により断水となり、当時所属していた市町村の複数の小中学校において通常の学校給食を約2週間提供することができないという事態が起こりました。

非常時の学校給食の対応については、常日頃から情報収集し、緊急時給食対応マニュアルを関係職員(学校長・職員室・栄養教諭・調理責任者・給食主任)が共有していたため、なんとかこの難局を乗り越えることができました。

栄養教諭の職務は学校給食の管理のみならず、食に関する指導を一体のものとして行うことにより、教育上の高い相乗効果をもたらすとされています。実際に、断水時の学校給食対応は私自身にとっても初めての経験でした。その中で、子どもたちの学びの機会につながってほしいという思いから、非常時であっても食に関する指導を行い、子どもたちの「ありがとうプロジェクト」の活動をサポートしました。

断水時の学校給食の管理と食に関する指導について

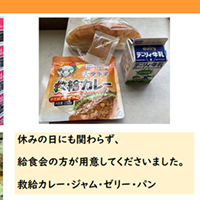

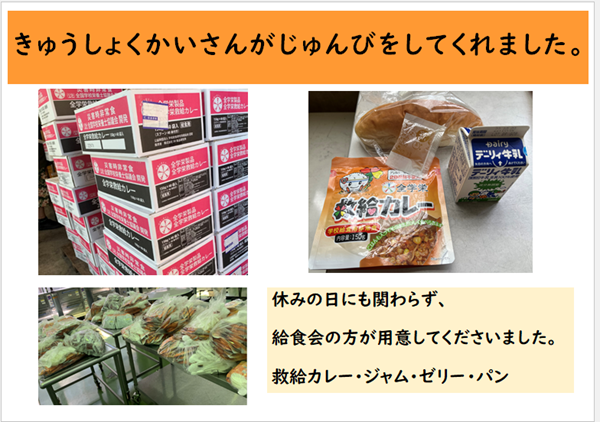

(写真①)寄付品を提供いただいた非常時の給食

非常時の給食として、コッペパン、ジャム、学校給食非常用食品「救給カレー」、牛乳を提供しました。

救給カレーを提供する際、資料を作成し、該当する学校・各学級へ配付、給食の時間に放送・掲示しました。

各学級担任が資料をもとに児童・生徒へ食に関する指導をしました。その後は、コッペパン、ジャム、牛乳、ゼリーに加えて寄付品を提供しました(写真①)。

子どもたちに掲示した資料

断水が復旧し通常給食を提供する際に、調理員や寄付品を提供してくださった方への感謝の気持ちを子どもたちに伝えました。

また、これから子どもたちにどのように行動してほしいのかについて、放送と掲示物で啓発しました。

児童たちは、「いつも大変な中、ありがとうございます」など感謝の気持ちを口々に伝えてくれました。

主体的に異年齢集団でつながる「ありがとうプロジェクト」について

断水復旧後、学級担任から報告がありました。断水時からの一連の流れを通して、6年生の児童が「断水のときに支えてくれた方々に感謝の気持ちを伝えたい」と相談してきたそうです(以下、相談した児童をプロジェクトメンバーとします)。異年齢集団がつながることのできる場をつくるため、学級担任と連携しサポートをすることにしました。

プロジェクトメンバーの児童が在籍する学級担任と相談し、企画立案から経験させたいと考えました。感謝の気持ちを伝える「ありがとうプロジェクト」を行うためには、学校長への説明と許可が必要なことを伝えました。プロジェクトメンバーは企画書を作成し、学校長へ「ありがとうプロジェクト」を説明しました。

プロジェクトメンバーは、自分たち以外にも感謝の気持ちを伝えたい児童がいるのではないかと考え、全校に呼びかけてメッセージを書いてもらう活動を企画しました。事前に放送原稿を作成し、全校児童に「ありがとうプロジェクト」への参加を呼びかけました。活動には、栄養教諭も立ち会いました。

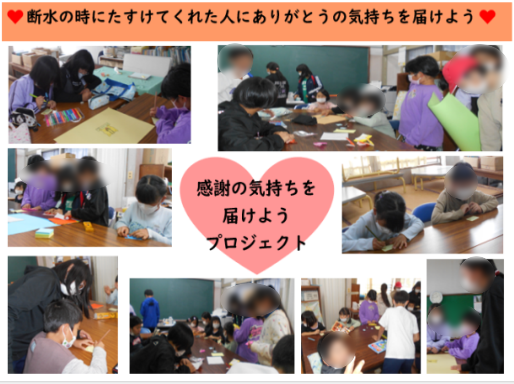

ありがとうプロジェクトの様子

「ありがとうプロジェクト」には、1年生から6年生まで多くの児童が参加し、感謝の気持ちをメッセージカードに綴りました。またプロジェクトメンバー以外の高学年の児童が、下学年の児童に折り紙を教え、メッセージを装飾する姿がみられました。

異年齢集団による交流を通してプロジェクトメンバーだけでなく、プロジェクトに参加した児童が相互に成長していることが、児童の感想からもうかがえました。

徒歩で届けられるものは、プロジェクトメンバーが直接メッセージを届けました。郵送が必要なものは、近くの郵便局から発送しました。どちらの活動も学級担任と栄養教諭が引率しました。

冬休みに入る前、Zoomで行われた全校集会で、プロジェクトメンバーがタブレットで作成したプレゼン資料を使って、全校児童に報告しました。

報告後、学校長に感想を求められ、プロジェクトメンバーは満面の笑みで答えました。

「メッセージを直接渡しに行ったときに、『支えてくれた方も断水で大変な中ありがとうございました』と伝えたら、『当たり前のことをしただけ』と言っていました。支えてくれた方も大変だったのにすごいなと思いました」

約2カ月前に「ありがとうプロジェクト」の企画を学校長に説明したときには想像ができないほど、自信をもってしっかりと自分の言葉で話していました。

学級に戻るとクラスメイトに拍手で迎えられ、学級担任にとてもうれしそうに笑顔で報告をしていました。

実践の成果と課題

成果

○ 断水という非常時においても、土台となる学校給食の管理をしっかり行ったことと非常時の学校給食の管理と準備をしたことで、効果的な食に関する指導を行うことができた。

○ 学校の給食の管理と食に関する指導を一体として行ったことで、支えてくださった方の存在や支えられた状況が児童に受け入れられ、主体的に行動し教育上高い相乗効果をもたらすことができた。

○ 異年齢集団でつながる場を設けたことで、コロナ禍でも児童同士で交流し、相互に成長し合うことができた。

課題

◆今後も、指導で終わらずその後の児童の反応を大切にして、自発的な活動を支援することで、主体的に行動できる児童を育成していく。

おわりに

今回、断水時の学校給食対応をするにあたって、正直、心と体は極限状態でした。しかし、温かい気持ちをたくさん伝えてくれた子どもたちの笑顔に支えられました。学校給食の管理だけでも精一杯の状況でしたが、子どもたちに「何か感じ取って、学びにつなげてほしい」という思いから、食に関する指導も行うことができました。さらに、6年生は支えてくれた方々へ感謝の気持ちを届けたいと「ありがとうプロジェクト」に自発的・主体的に取り組んでくれました。この経験を生かし、今後も自分自身の人生を切り開いていってほしいと思います。

また、ずっと寄り添って対応していただいた学校長と調理員の皆さま、「ありがとうプロジェクト」を一緒に取り組ませてくれた学級担任、寄付品を提供してくださった地域の方々、迅速に対応していただいた納入業者様、教育委員会、教職員関係者の皆様に心から感謝申し上げます。

後日談として、プロジェクトメンバーが卒業し、栄養教諭も異動した翌年、新6年生を中心に「第2回ありがとうプロジェクト」が実施されました。朝の交通安全やあいさつ運動で関わってくださる地域のボランティアの方々へ、1~6年生から寄せられた感謝のメッセージが手渡されたそうです。学習指導要領の解説特別活動編には、次のように記されています。

「異年齢集団による交流には、中心となる高学年の児童がリーダーとしての経験を重ねながら自分の役割を果たすなどの主体的な取組を通して、高学年の自覚や自分への自信を高められるようにすることが必要である。そうすることが、下学年の児童にとっては、上学年の児童に親しみやあこがれ、尊敬の気持ちをもち、『自分もこうなりたい』という思いや願いをもつことによって、学校生活に目標や希望をもつことにつながると考えられる」

先輩たちの姿を見て、子どもたちが自発的に「ありがとうプロジェクト」を継続してくれたことをとてもうれしく感じました。

授業の展開例

・日頃、お世話になっている地域の方々へ感謝の気持ちを伝える活動。

・災害に備えるために、自分たちにできることは何か考える活動。

関連リンク

加治木 ひかり

栄養教諭

宮崎県西米良村立村所小学校(実践については、前任校での取り組みになります)

学校給食を通して、子どもたちが友達と・家庭と・地域と・世界と・学習と「つながる」ことを大切にしています。子どもたちが、生涯心も体も元気で毎日笑顔ですごせるように頑張ります。

藤本勇二(ふじもと ゆうじ)

武庫川女子大学教育学部 教授。小学校教諭として地域の人に学ぶ食育を実践。文部科学省「食に関する指導の手引き」作成委員、「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」委員。「食と農の応援団」団員。環境カウンセラー(環境省)。2010年4月より武庫川女子大学文学部教育学科専任講師。主な著書は『学びを深める 食育ハンドブック』(学研)、『ワークショップでつくる-食の授業アイデア集-』(全国学校給食協会)など。問題解決とワークショップをもとにした食育の実践研究に取り組む「食育実践研究会」代表。'12年4月より本コーナーにて実践事例を研究会のメンバーが順次提案する。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望