自ら考え社会の課題に取り組む若者を育てる主権者教育(前編) 群馬県立館林商工高等学校「主権者教育」リポート

2016年の18歳選挙権導入を機に株式会社笑下村塾を立ち上げ、社会を変える若者を育成するため主権者教育事業を展開しているたかまつなな氏。たかまつ氏のこの活動に注目したのが、新しい領域に果敢にチャレンジする「始動人」の育成に取り組む山本一太群馬県知事。今回のリポートでは、2022年4月から2人がタッグを組んで県内すべての高校を対象に開催している出張授業「笑える!政治教育ショー in 群馬」を紹介する。今年度は、公立・私立計77校のうち51校で実施された。

群馬県立館林商工高等学校で、翌週から家庭学習に入る3年生を対象に、租税教室や年金教室に続いて行われた卒業前の特別授業を取材した。なお、卒業後の進路は就職が45%、進学が55%で、「公共」は2年生の必修科目としており、3年生の「政治経済」履修者は7名とのことである。

【授業概要】

学年:高等学校3年生(商業科2クラス・工業科2クラス 計150人)

教科・科目:特別授業「笑える!政治教育ショー」

MC演者:みのるチャチャチャ♪ 聞き手演者:スリムクラブ

使用教材・教具:スクリーン・プロジェクター・ワークシート「私が社会を変えるために」

「笑える!政治教育ショー」とは

客席の気持ちをつかむお笑い芸人の技が授業に活きる

出張授業を進行するのはお笑い芸人である。社会起業家と併せてお笑い芸人としても活動しているたかまつ氏のネットワークが活かされている。

授業は、導入からまとめまで9個のコンテンツで構成されている。一見すると、細切れの進行と感じるかもしれない。しかし、実際に授業がスタートすると、コンテンツの順序も時間配分もよく練られていることが分かる。どのコンテンツも、学ぶべき内容が分かりやすくまとまっており、生徒はポイントをすんなり理解できる。

- アイスブレイク(5分)

- 政治教育ショー○×クイズ(5分)

- 3分で分かる民主主義(5分)

- 選挙に行かないと損する仕組み(5分)

- 逆転投票シミュレーション(12分)

- 社会を変える10代ニュース(5分)

- 私が社会を変えるためにできること宣言(10分)

- 悪い政治家を無抜く人狼ゲーム(―*)

- まとめ(3分)

*今回は「8.悪い政治家を見抜く人狼ゲーム」を行わない50分間の短縮バージョンで実施された。

アイスブレイク~政治教育ショー○×クイズ

いよいよ授業が始まった。まずは、進行を務めるみのるチャチャチャ♪さんが賑やかに登場し、生徒たちが授業に引き込まれていく下地をつくる。頃合いを見て生徒とともに授業に参加するスリムクラブの2人が現れ、2人のショートコントで雰囲気を和ませた後、プログラムが進行していく。

なお、ステージにはたかまつ氏の著書『政治の絵本』をもとに改訂されてきた教材スライドが提示されている。

まずは、○×クイズだ。神奈川県の高校1年生がオンラインで約2万人の署名を集めて、すべての県立高校(135校)に再生可能エネルギーが導入された事例や東京都板橋区の小学6年生がボール遊びのできる場所が欲しいと議会に陳情し、廃校となった学校のグラウンドを使えるようになった事例などが紹介される。

このコンテンツを通して生徒たちは、社会を変える方法には、署名活動・議会への陳情・マスコミへのアピールなど、さまざまあることを知ることになる。ここで得た知識は、授業の最後で行われる「7.私が社会を変えるためにできること宣言」で活用される。

3分で分かる民主主義~選挙に行かないと損する仕組み

次に、民主主義の意思決定方法である多数決について説明しつつ、少数者(マイノリティ)のための法律も多数決で決定されること、主権者の代表として話し合いをする人物を選ぶための手続きであることを解説する。

一方で、この選挙という手続きが、ヒトラーのような支配者を出現させてしまうことにも注意を喚起している。

お笑い芸人のネタ出しは当日の客層を見て決まるという話題を入口にして、政治家は自分に投票してくれる世代や階層にとってメリットのある政策(予算の配分など)をアピールする傾向が強いことを説明する。

若者が投票に行かなければ、政治家は若者のための政策を真剣に取り上げてくれないおそれがあることを指摘し、選挙に行かないことが自分自身にとっての大きな「損」につながることを分かりやすく伝えている。

逆転投票シミュレーション

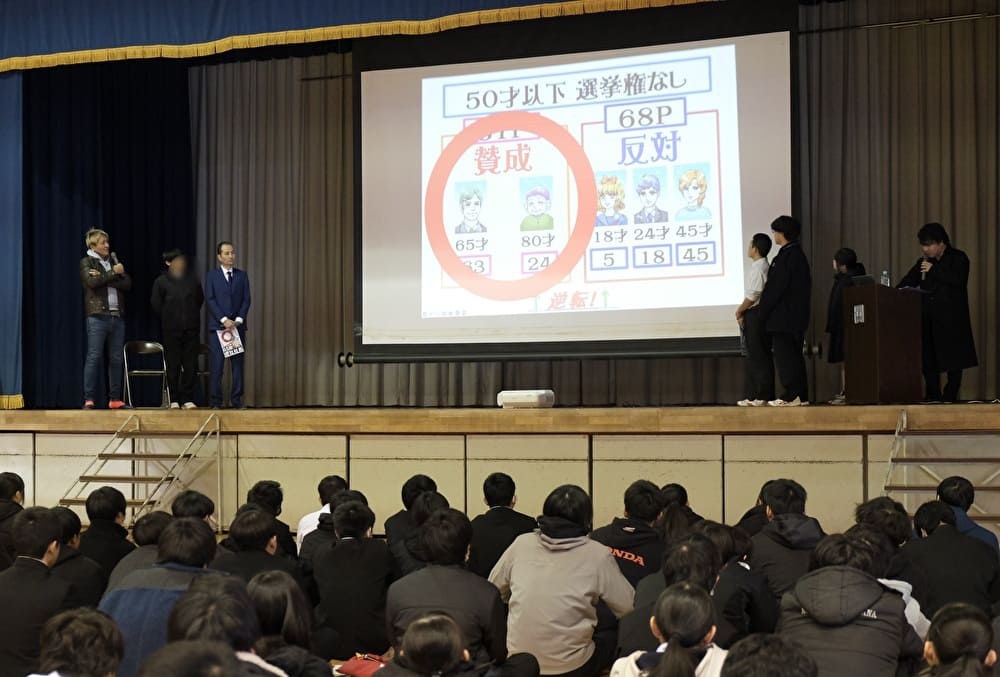

このコンテンツまで進んでくると、生徒も出張授業の流れにすっかり乗ってきている。そこで、これまで客席(体育館の床)で授業を聞く側であった生徒の中から5人の代表者が選ばれ、ステージに上がることとなる。生徒の参加度も一段階上がってくる。

ここでは、有権者の世代を5つに分け、それぞれの世代の投票意識を想定しながら、選挙に行く・行かないといった行動がどのような帰結をもたらすかを数字を使って明快に解説している。生徒は、投票に行かなければ多数決原理によって、自分たちが求める政策が政治の俎上(そじょう)に上らないことを理解できる。

生徒の役どころは18歳の女子高生、24歳の男性会社員、45歳の主婦、65歳の会社社長、80歳のおばあちゃんという5人である。生徒たちの演技もうまく、会場に笑いが広がり、生徒もリラックスしながらステージの進行に引き込まれているのが感じられる。

「50歳以下は選挙権なし」という政策に投票するシミュレーションを行う。50歳以下の方が人数が1人多いので、多数決では反対が多そうだが、各年代の人口と投票率をかけると、なんと賛成多数になってしまう。

18・19歳 200万人×50%

20代 1200万人×30%

40代 1800万人×50%

<

60代 1800万人×70%

80代 800万人×60%

社会を変える10代ニュース

ここまでで、社会を変える方法には署名活動、陳情、投票、メディアへの連絡、デモ参加などさまざまな方法があること、民主主義においては投票が重要な社会参加であることを学んだ。

進行役のみのるチャチャチャ♪さんが、「若い人は、どうせ世界なんか動かせないと思ってしまっているかもしれません。でも、ここはそんな若い人が世の中を動かしたお話のクイズです」と生徒に投げかけ、社会は変えられるという事例を紹介していく。

クイズの一つは、たかまつなな氏が主宰する株式会社笑下村塾が行っているリバースメンター制度に関するものであった。これは、高校生が地域の首長の相談役となって自由な発想で政策提言をするというものである。クイズの内容は、提案する高校生と群馬県知事が一緒にスイカゲームを行い、高齢者から子どもまで幅広い世代の人たちが参加できるeスポーツ大会を実現したというもので、普通の高校生でも知事を動かして自分の提案を具体化できるという事例を紹介している。

「笑える!政治教育ショー」をあえて一言で要約すれば、「社会は変えられる」という若者へのメッセージであろう。今回取材した館林商工高等学校の生徒たちもこのメッセージを受け止めつつ、出張授業は最後のコンテンツに取り組んでいく。

私が社会を変えるためにできること宣言~まとめ

最後に、ワークシート「私が社会を変えるために」を使い、生徒自身が具体的な課題を挙げて、その解決のための行動を宣言する。

社会を変える方法には高校生でも取り組めるものがあること、実際に社会に対してアクションを起こした高校生の事例を学んだ生徒たちのモチベーションが高まっている様子が伺える。

懸命にペンを走らせる者もいれば、隣の生徒と意見を交わしながら課題や採用する手法を書き込んでいく者もいる。短い時間ではあるが、ポイントを絞って学んできた成果がここで一気に発揮されることになる。

スリムクラブの2人がステージを降りて生徒の間を回り、短いやり取りをしながら生徒の背中を軽く押している。

「髪型に関する校則を変えるために、署名を集める」「先生の働きすぎを改善するために、SNSに投稿する」などの宣言が発表された。近年教職員のオーバーワークが話題になっているが、高校生の関心の幅を感じさせてくるものであった。

後編では、たかまつなな氏と、政治経済担当の伊藤匠未教諭へのインタビューをお届けする。

参考資料

取材・文:学びの場.com編集部 写真:笑下村塾、学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望