子どもたちがじっくり観察し、浸るための授業づくり(後編) 目指す子どもの姿を意識し、わくわくする授業を

前編では、横浜市立立野小学校で2024年12月21日に行われた理科の授業をリポートした。後編では授業者で研究主任の境 孝 教諭に、若手教員の育成や理科・生活科の授業づくりのポイント、研究授業への取り組み方などを伺った。

若手教員の育成

予備実験や授業観察、評価コメントの書き方指導

境 孝 教諭

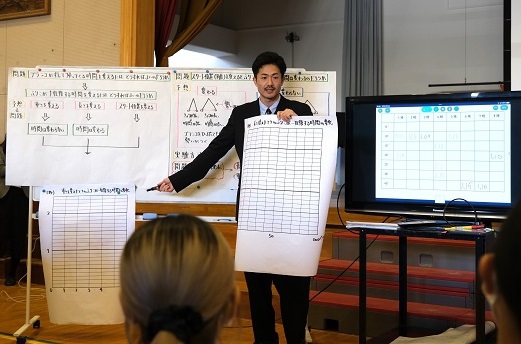

——公開授業後の学年協議会で得られた気づきなどを教えてください。

境 孝 教諭(敬称略 以下、境) 同じ学年を担当する他の2人の先生は、今年理科の授業を行うのが初めて、または2回目の若手の先生だったのですが、協議会で他校の先生方から出た質問に対して、授業の意図をしっかりと説明できていました。普段の話し合いの中で、自分の授業をこうしたいという意識が高まっていることが伝わってきていましたが、これが私にとって最も大きな収穫でした。大変有意義な学びの機会になったと思います。

——若手の先生方とどのように公開授業研究会の準備を進めてきたのですか。

境 まずは春休みに、12月21日に授業をする単元の全ての実験を一緒に行いながら、教える内容を確認しました。初めての実験でも、一度経験しておけば、次回は自分たちだけで予備実験を進められるようになりますから。

——授業を見てアドバイスもしていますか。

境 理科の授業を見に行き、必要に応じてアドバイスを行っています。これは5年生だけでなく、他の学年の授業も見て、学校全体の底上げを図っています。立野小にそのような慣習があり、学校全体が上手く機能していました。現在の5年生が4年生のときの授業もたくさん見ているので、「昨年こういった授業を受けていたから、今年はここから進められるな」と自分の授業づくりにも役立てています。

子どもたちが提出したロイロノートも学年で見合い、時間がないときでも、最低限正しいかどうかの丸付けを行うようにアドバイスをしています。フィードバックしてあげなければ、子どもたちは何が良くて、何が間違っているのか理解できません。子どもたちの足りない部分を伸ばすための評価コメントの書き方のアドバイスもしています。今では、先生方も自分のコメントによって子どもたちの能力が伸びることを実感できるようになってきました。

また、算数の授業で単元ごとに担任を入れ替えて授業を行っています。これは、私が他のクラスの子どもたちの様子を把握したいという意図からです。どのクラスでも、「ここが足りない」と感じた点を、子どもたちにも、先生方にも伝え、単元ごとにフィードバックを行いながら学年全体のレベルアップを図っています。教科担任制でも習熟度別でもないので、算数の学びそのものの効果は得られないかもしれませんが、授業づくりの面では意義があると感じています。

対象との関わりが観察力を養う

——「科学が好きな子ども像」を設定し、理科・生活科の校内研究を始めて4年目ということですが、どのような課題を踏まえて、このテーマを選んだのですか。

境 本校の子どもたちは、学力は比較的高いほうだと思います。しかし、そのために世の中をなんとなく理解した気になりがちです。変化を促すためには観察力を養うことが必要だと考えました。また、実物を扱う教科であることから、理科を選んだという経緯があります。

人間が自然と共存していく方法を考え、エネルギー問題などを解決していく世代を育てたいという思いがありました。子どもたちには、自然という非常に大きな存在に対して謙虚であってほしい、また過去の偉人や科学者たちの発見をさらに発展させていくのは自分たちだという意識を持って生きていって欲しいですね。

——子どもたちにはどのような変化が見られますか。

境 自然へのアンテナが高くなり、感性が豊かになっていると実感しています。例えば、3年生の子が夏休み中にアゲハ蝶の卵を見つけて写真を送って来たり、天気の学習を通して空が好きになった子が卒業後も空の写真を撮り続けていたりします。

——どのように観察力の育成に取り組んでいますか。

境 低学年の生活科の授業は、観察力を育成するのに適した科目だと思います。花や野菜を種から育てて観察し、植物がどのように変化していくかを学びます。町探検で地元商店に取材に行き、人が何を喜び、どうしたら笑顔になるかなど、地域の人たちとの交流を通して学ぶ機会もあります。

最初は興味が無くても、対象にたくさん触れ、関わり続けることで徐々に興味が湧いて、好きになってきます。次第に「こう見るといいんだ」という視点が生まれ、観察力が養われます。こうした経験を通じて、少しずつ自然や人との関わりに観察力が重要であることに気づいていくことが大切だと考えています。

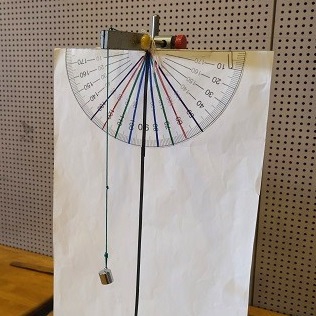

自然と言っても「生命・地球」分野だけでなく、「物質・エネルギー」分野の内容である振り子でも、繰り返し観察し、興味を深めることができるのではないかと思い、今回、3回の実験に加えて、3mの振り子が揺れる様子をじっくりと観察してもらいました。

——分野ごとの特徴については、どのように考えていますか。

境 「物質・エネルギー」分野では、実験を通じてきちんとデータを取り、規則性を当てはめて考えることを大切にしています。「生命・地球」の分野では、自然の素晴らしさや驚きに焦点を当て、学びに浸ってほしいと考えています。まだ発芽していなかったり、雨で空を観察できなかったりと、制御できない部分も多いため、柔軟な時間配分をして、観察の機会を確保しています。例えば、メダカの卵の観察では、15分ずつ数日間にわたって観察してデータを蓄積しました。

理科の本質は自らデータを集め、その信憑性を確認すること

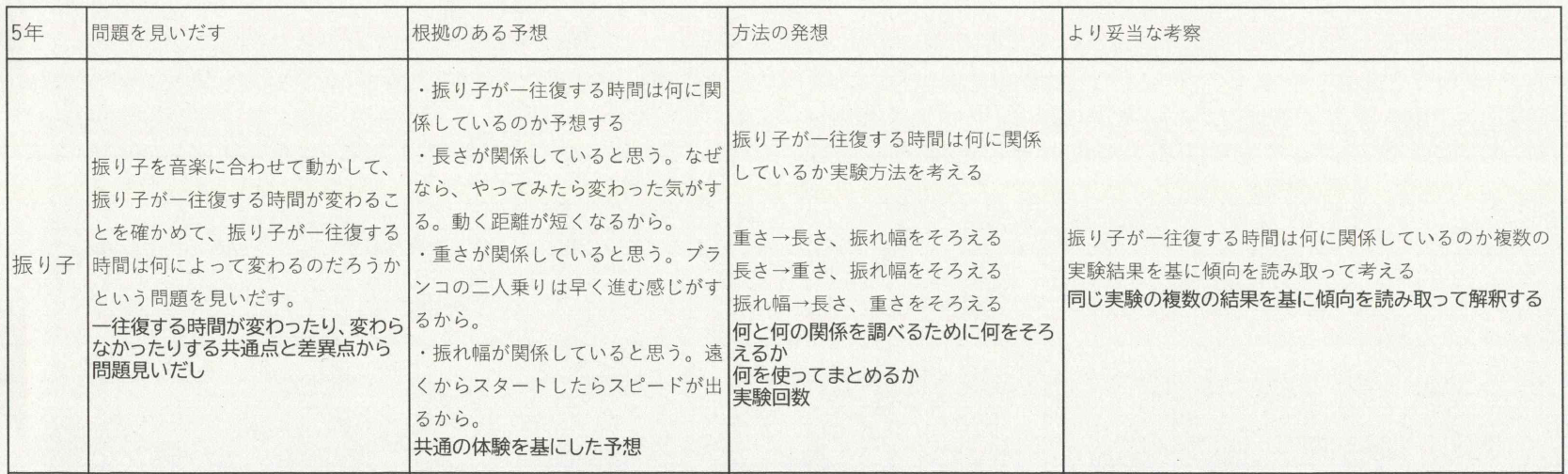

——「立野小学校 理科で身に付ける力の一覧表」があると伺っています。

境 自分自身の整理のために作成したもので、各学年で必ずできるようにしたい資質・能力のグレードと指導のポイントや、各単元で押さえたい資質・能力の一覧など、いろいろなバージョンがあるのですが、学校全体で共通理解を図るのに役立てています。

| 学年 | 必ずできるようにすること |

|---|---|

| 3年 | 発見したことや疑問に思ったことをノートに書いて、班やクラスで共有し、教師と一緒に問題を設定できる。 |

| 4年 | ・問題に正対した予想ができる。 ・生活経験や既習内容をもとにして、根拠のある予想ができる。 |

| 5年 | ・予想を確かめるための方法を考えられる。 ・「この方法で実験したらこのような結果になるはず」というように、実験結果の見通しを持てる。 |

| 共通 | ・実験器具の正しい使い方の「意味」を理解して使えるようにする。 ・必要な実験器具を自分でそろえる。 ・実験・観察の記録をする。 ・実験結果を「○○したら(操作)△△になった。」という形で書く。 ・事実と解釈をつなげて、結果から言えることを書く。 |

——やはり実験を通して育成する力が多いですね。準備の手間や知識不足から、観察・実験を敬遠する「小学校教員の理科離れ」問題も聞きます。

境 理科の学習は、自分で実験を行い、データを収集することが基本です。他人の実験結果をもとに考察を書くのでは、国語や社会の「読み取り」の授業になってしまいます。理科の本質は考察を書くことではなく、実験を通じて自らデータを集め、その信憑性を確認することにあります。このプロセスを省略すると、理科の本質が損なわれてしまうと考えています。

公開授業後のまとめの授業で、子どもたちにNHK for Schoolの「ガリレオが発見したふりこの等時性」という動画を見てもらいました。その動画では、これまで子どもたちが実験してきた内容が約1分半で紹介されています。動画を見終わった後、私は子どもたちに「みんなが何時間もかけて実験してきたことが、この動画で紹介されているから、最初からこの動画を見ていればよかったんじゃないかな?」と質問してみました。すると、子どもたちは「それじゃ達成感がない」「だいたいはわかるけど、(動画だけでは)詳しくはわからない」「やっぱり自分たちでやったからこそ、よくわかるんだ」と答えてくれました。こうした自覚も大切ですね。

教科書を読めば簡単に理解できるかもしれませんが、実験の難しさやチームワークの大切さなど、実際に経験しないと学べないことがあると気づくことができる。子どもたちがその良さを理解し始めていることを実感しています。3年生からの積み重ねが、子どもたちの成長につながっているのだと思います。

——振り子の様子をタブレット端末で撮影している子どもたちの姿を見て、ICT活用によって実験における正確性も向上したのではないかと感じました。1人1台タブレット端末を活用できるようになって、どのような変化がありますか。

境 黒板を写す作業が不要になりましたし、班で実験方法を考える際に共同編集できたり、書き直しが簡単になったことで、時間を効率的に使えるようになりました。さらに、他の班のノートを見ることができるので、「この条件の実験も必要だね」と自分たちで気付けたり、比較して大きな誤りが無いか確認できたり、再現性が重要な科学実験において非常に有益だと感じています。

個人的には、ノートをチェックするために、30冊の回収・返却、持ち運びが不要になったことも大きいです。

自分の授業を自分の責任で作り上げる

——小学校には理科専攻でない先生も多いと思いますが、学校全体で理科を軸に授業研究を始めようと考えている学校へアドバイスをお願いします。

境 私自身、中学校理科の免許は持っていません。最初に勤務した小学校で理科の研究が行われており、そこで初めて理科の授業の面白さを知りました。それ以来、さまざまなつながりを通じて、理科の授業研究を続けてきましたが、初めて理科に取り組む人の気持ちはよく理解しているつもりです。

どの教科でも同じですが、目指す子どもたちの姿をしっかり考えることが重要です。研究授業の指導案については、検討会で議論を重ねますが、抜かしてはいけない部分、学年で揃えるべきポイント以外は各自が自分の責任で作り上げるように指導しています。先生が主体的に考えなくなると、うまくいかなかったときに子どもたちのせいにする先生も出てきます。——最後に、理科の授業づくりのポイントを教えてください。

境 できる限り生活とつなげ、常に子どもの目線に立ち、子どもたちがわくわくして楽しめるかどうかを意識していますね。大人である私たちは、つい難しい内容を教えたくなるときもありますが、逆に理科嫌いを生む可能性があります。子どもたちの可能性を信じ、高いレベルに挑戦するときもありますが、何割くらいの児童が本当に理解できそうかに気をつけています。

——ありがとうございました。

記者の目

授業では、クラス全体で実験の手順と注意事項を確認した後、子どもたちは主体的に振り子の実験に取り組んでいた。授業の最後には、3mの振り子をじっと観察しながら、それぞれが感じた疑問や考えを発言している姿が印象的だった。このような子どもたちの姿には、立野小学校が目指す「自然をじっくり観察し、浸る」姿勢が表れている。これは、理科の実験に限らず、指導者が子どもたちの現状をしっかり理解し、目指すべき姿を考えることで引き出されるものだと感じた。

境 孝(さかい たかし)

初任校で理科の面白さを知る。横浜市立立野小学校に赴任後、研究主任として、各教科の授業研究に取り組む。2020年度から理科・生活科の授業研究を始め、「ソニー子ども科学教育プログラム教育実践論文」にほぼ毎年入選、2021年度には「最優秀校」に選ばれるなど、研究実績が高く評価されている。横浜市の小学校理科の授業研究の第一人者の一人である。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望