管理職としての授業改善~個別最適・協働的な学びの観点から~ 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実のための指導の手引き 第4回

先生方が、子どものために日々、よりよい授業のあり方を模索し続けている一方、管理職もまた、「教育目標の実現のため、目の前の子どもがこれからの社会を生き抜き、自他ともに幸せな人生を歩んでいく力を身につけられるよう、いかに学校教育をパラダイムシフトし、アップデートさせていくか」、この至上命題に取り組んでいます。国立大学法人北海道教育大学 未来の学び協創研究センター UDLラボの連載第4回では、筆者が小学校・中学校の管理職として、学校改革の柱の一つに「授業改革」を据え、学校全体で取り組んだ経験をもとに、校内推進のポイントを紹介します。

キーワード:授業改革 学習観・授業観の転換 校内研修 環境整備

1.自立する教師を支えるための環境整備

学習の主体は学習者である児童生徒であり、教室では全ての児童生徒が多様な教育的ニーズをもって学んでいます。我々教師の仕事は、一人一人の児童生徒をよい学習者に育てることです。

その一方で授業をする教師もまた、様々な教育観、指導観、子ども観をもち、専門教科や経験なども異なっています。そう考えた時、授業改革実現のために校長として担う責務は、教師を支え、実現を後押しする「環境整備」であると考えました。

(1)授業改革の「軸」を決める

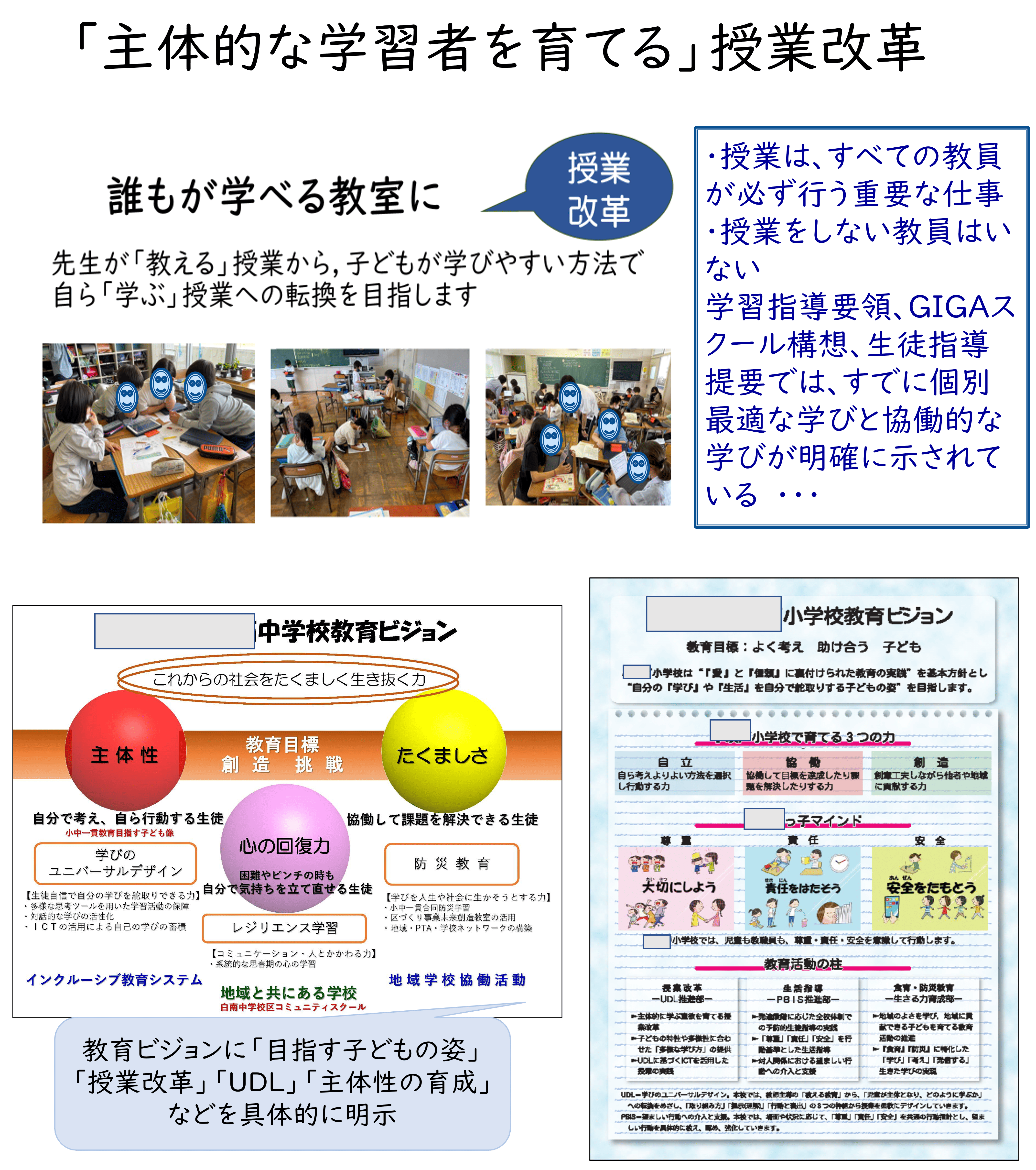

UDL(学びのユニバーサルデザイン)の原則やガイドラインは、多様な考えや背景をもつ教員が、自分の授業を見直す際の大きな助けになると考えました。

文部科学省の中央教育審議会答申第228号(2021)第251号(2024)や生徒指導提要(2022)が示す「知っていることを答えられる」から「様々な知識を活用して目の前の問題を異なる他者と解決していく力」の育成へ、「教師が教える授業」から「子どもが自ら学ぶ授業」への転換のためには、教師自身が「今、求められる授業づくり」について教科を超えて試行錯誤する必要があり、筆者は、その教師の試行錯誤を支える軸としてUDLを位置づけました。

(2)授業改革に必要な教員研修機会を保障する

UDLの考え方は、目標が達成できないとき、児童生徒に問題があるのではなく、教師の授業デザインに問題があるという「カリキュラムの障害」に着目します。この考え方を理解するためには、これまでの授業観を大きく転換しなくてはなりません。そのためには、教員研修が重要であり、年間を通した意図的・計画的な教員研修の機会を保障する必要があると考えました。

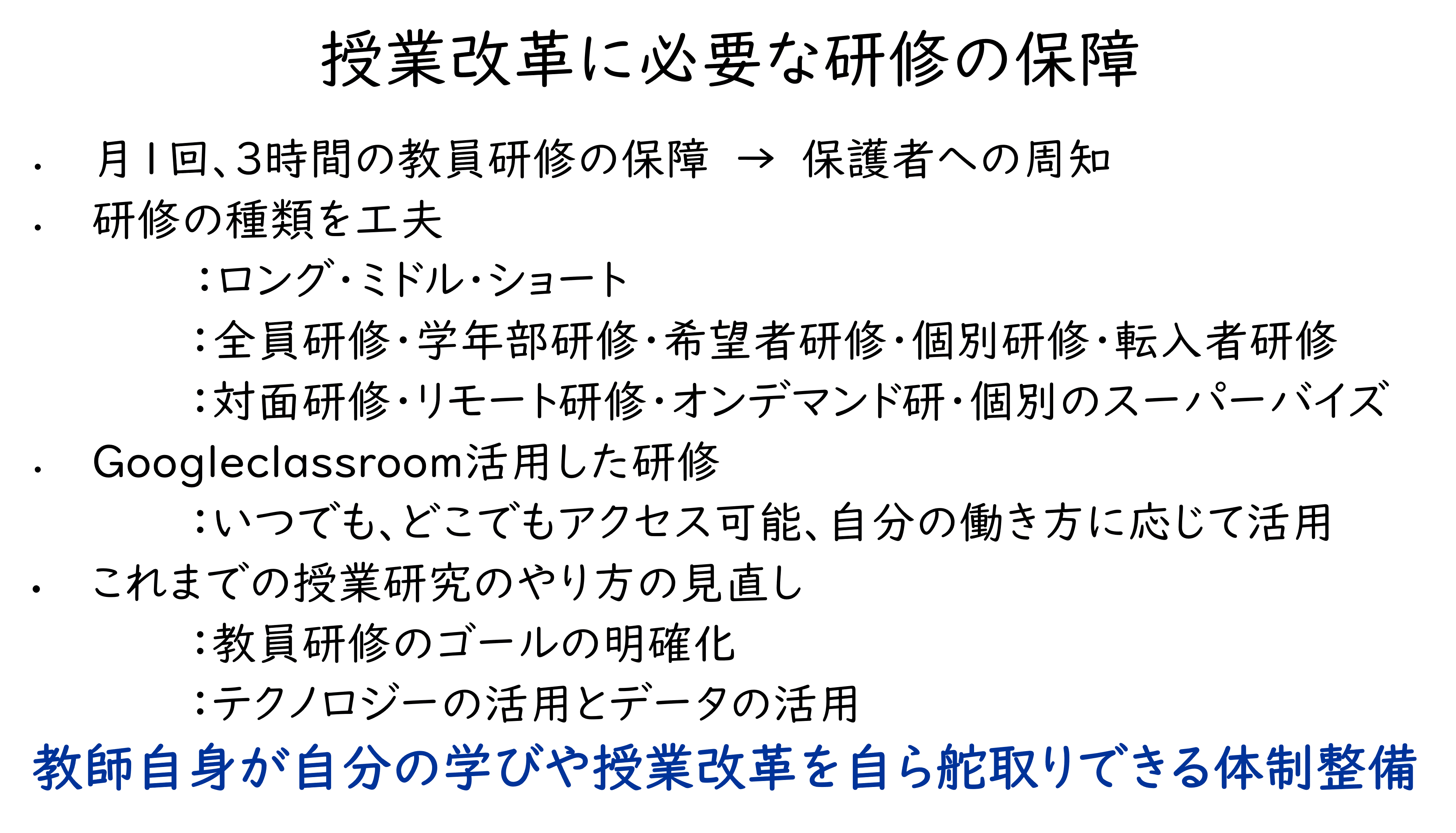

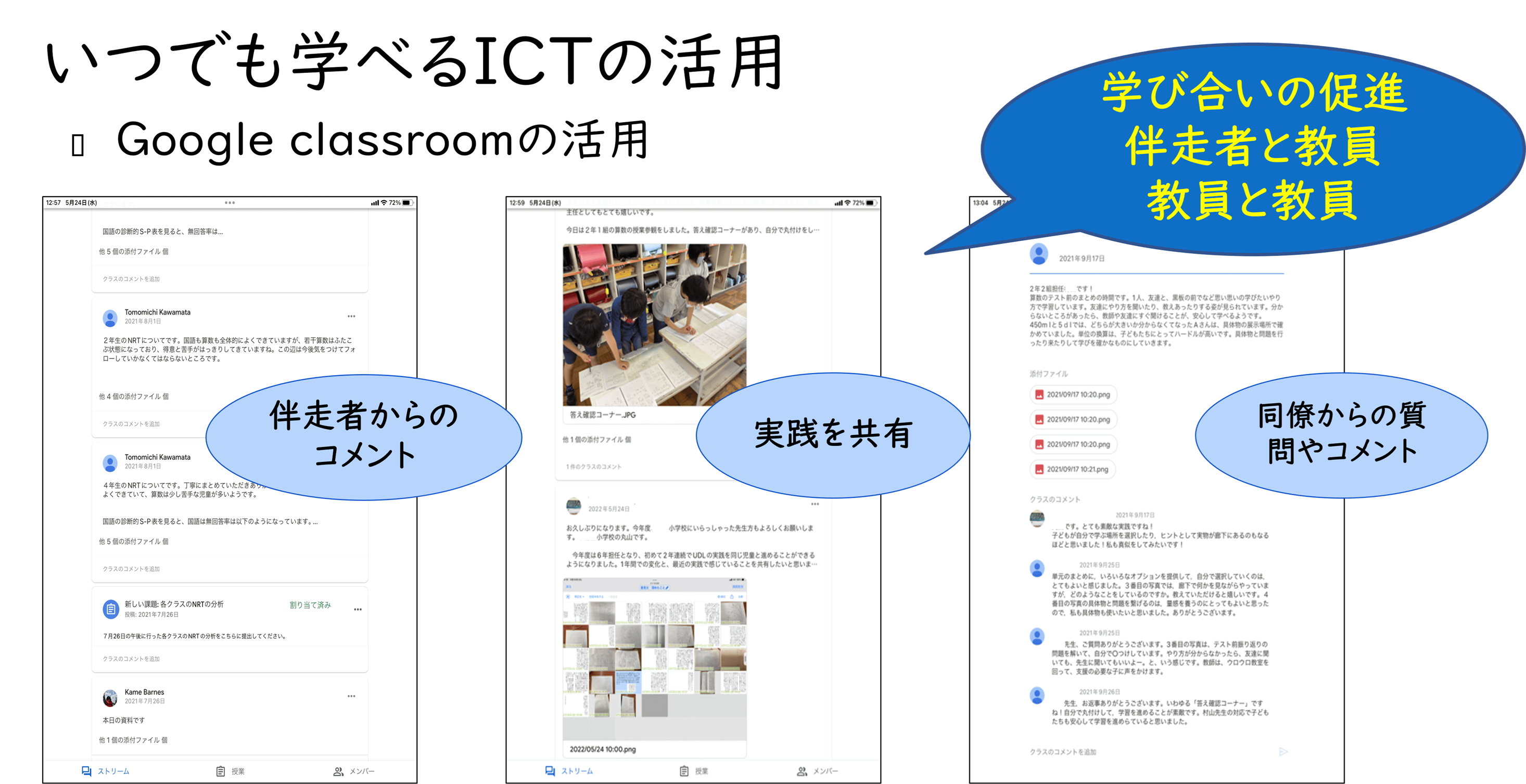

そこで、月1回、時間割を調整して年間10回×3時間の校内研修の時間を確保しました。その他、教員の働き方や状況に応じて研修スタイルを選択したり、無料のコンテンツを活用して、いつでもどこでも学びにアクセスしたい時に教員が学べる仕組みを用意しました。GoogleClassroom掲示板での学び合いは、最初は、校長が各教室を回った時の様子などを投稿したり、研究チームのメンバーが投稿したりしていましたが、使い方のよさが伝わると、積極的に投稿されるようになりました。

図3 研修機会確保のための方針

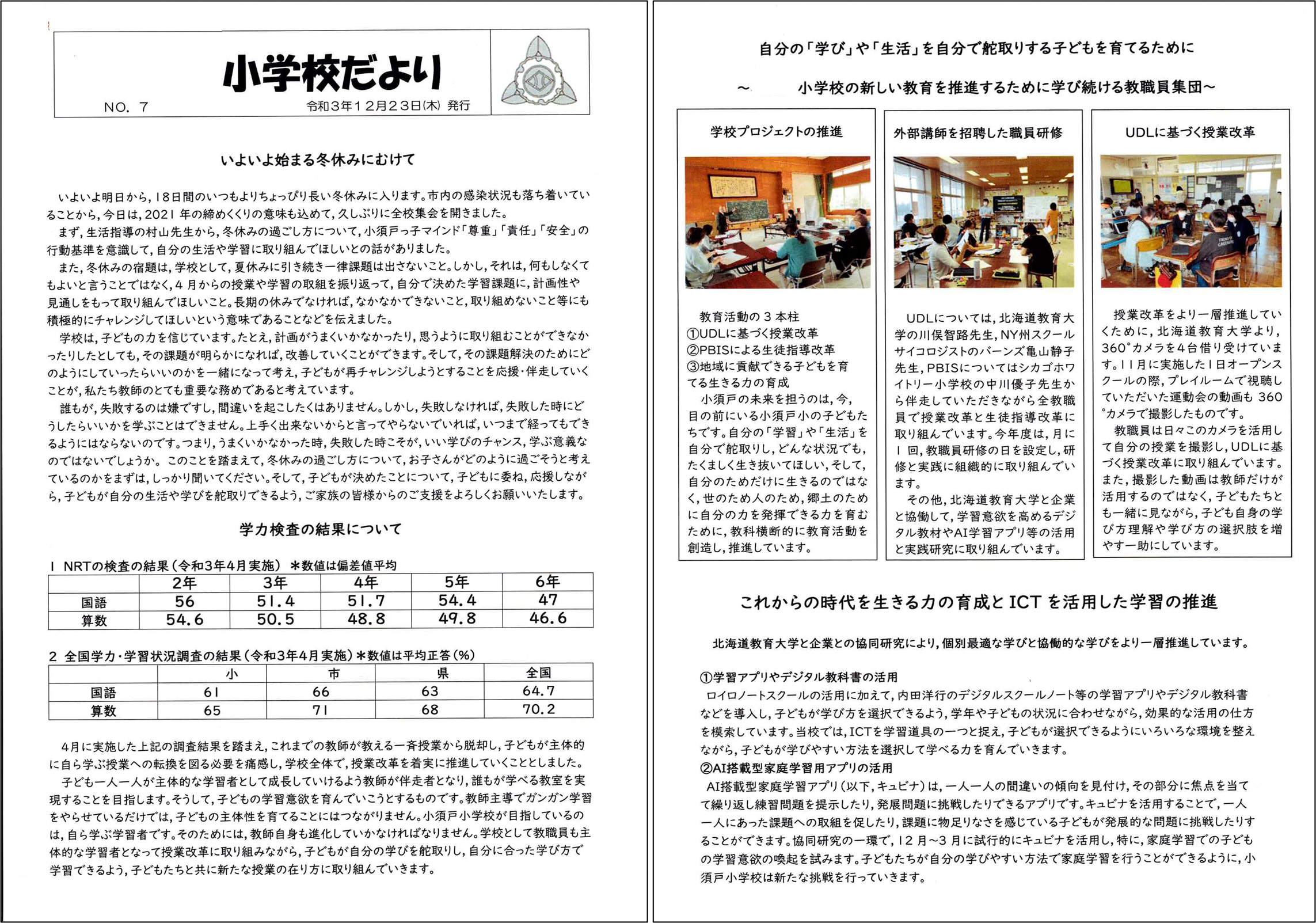

保護者への周知については、年度当初に保護者会で校長の学校経営方針を語る時間を設け、その中で授業改革に取り組むことを丁寧に説明し、その後も学校便りやHPで取組を紹介しました。授業参観を一日オープンスクールにして、保護者や地域の方々が自由に授業を参観できる機会を設けました。

意図的に以上のような手順を踏み、学校が何を目指しているのかを見て感じていただいた上で、授業改革のための研修時間確保の必要性を訴え、保護者に理解と協力をお願いする文書を校長名で出しました。学校には、応援の声が多く寄せられました。

(3)確認・軌道修正のために必要な伴走をどう得るか

多様な経験、価値観をもつ教員にとって、新たな授業観と出会い、理解し、受け入れ、実践していくまでには、様々な葛藤や不安を抱くこと、また、実践していく中でも、UDLについての理解や解釈がずれてくることなどのリスクが予測されます。筆者は、組織全体が目指すGoalを見失わないためにも、また、授業改革を正しく確実な取組にしていくためにも、専門家から継続的アドバイスを得ること(伴走者の存在)がとても重要であると考えました。しかし、資金面や人的つながりの点から、外部の伴走者を招聘することは容易ではありません。

その場合には、推進者や実践者が自分の理解や実践を確認するために、UDLを正しく発信している研修に参加してみることなどが、前述のリスク回避や間違いに気づくことができる伴走として、重要なリソースになり得るのではないかと考えます。

UDLの理解と解釈のずれは、授業改革推進の根幹を揺るがす重大なリスクになります。そこで、構想・計画段階から専門家からの伴走をいかに得るか、教育委員会プロジェクトへの申請、各種制度の活用、様々な外部競争的資金の獲得などの情報に絶えずアクセスし、外部から専門家を招聘するチャンスをつかむ努力も、授業改革のための環境調整として、管理職の重要な仕事と言えます。

(4)積極的に企業や大学と共同研究・連携を推進する

筆者が海外の教育視察で学んだことの一つに、企業や大学等との連携があります。管理職が自ら動くことで、市町村立学校であったとしても、両者のWin-Winを探り、共同研究として学校を支援してくれる企業は必ずあります。現に筆者は、小学校の管理職時代、北海道教育大学未来の学び協創研究センターとの連携から、株式会社内田洋行によるアプリ提供などの支援を受けることができました。その他、中学校の管理職時代は、Lilo株式会社から1年間のiPadの提供を受けています。これらは、取組の質を高めるために、非常に重要な要素の一つと言えます。

教育に貢献しようとする企業の方々が学校の取組に関心をもって現場に赴いてくださり、実践者である学校教員と、理念を共有し、それぞれの立場から意見を述べ合う機会があることは、学校にとって、とても心強くて、励みになり、自信をもって授業改革に取り組めたことは言うまでもありません。筆者は、これも一つのこれから目指す、開かれた学校づくりの姿だと考えます。

(5)校務分掌へ位置づけ

学校経営戦略に欠かせないのは、校務分掌組織です。多くの場合、校務分掌組織は、経験のある職員を主任にするなど年功序列を考慮して組織組をしているように思いますが、筆者は、Goalを達成するために、既存の分掌組織ではうまく動かないと予測できた場合には、柔軟に分掌組織の改編にチャレンジする必要があると考えました。

実際、初年度は、中堅の先生をUDL推進主任、若手の先生をICT活用推進主任に抜擢し、授業改革を推進するミドルリーダーを位置づけました。こういった対応も、UDLの考え方から学んだことの一つと言えます。

2.実践を評価する効果検証の重要性

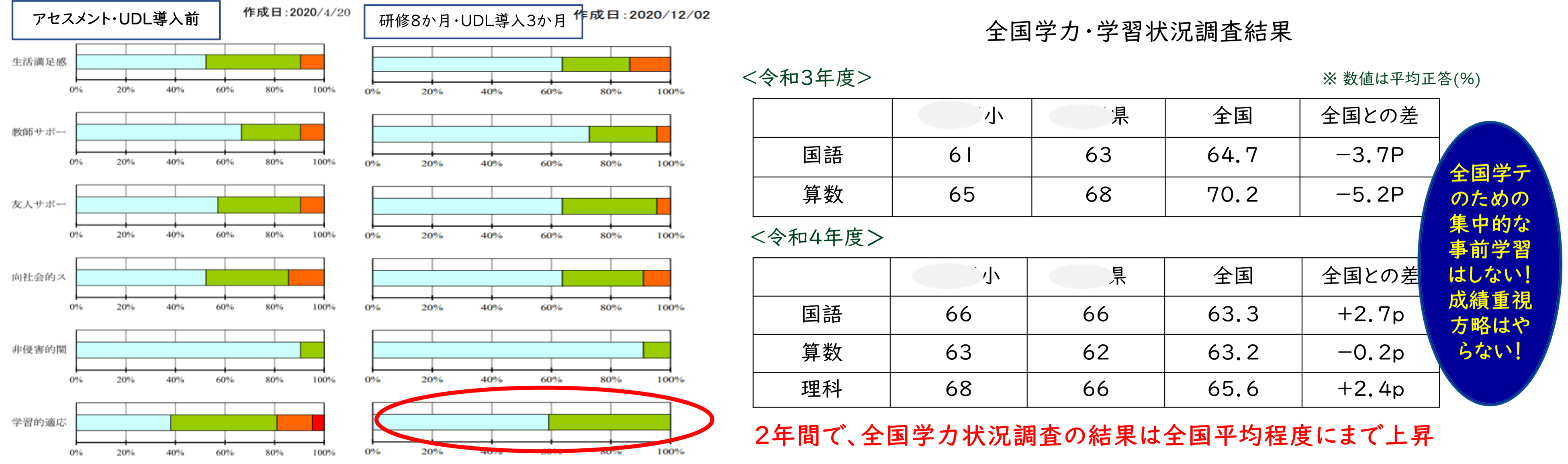

学校組織全体で授業改革を効果的に推進していくためには、客観的なデータに基づく効果検証が重要です。筆者の小学校では、以下の仮説を立て、授業改革の取組を検証しました。

<仮説>

「UDLの考え方に基づいて、学びの障壁(バリア)を見つけ事前に学習環境や授業のやり方,教師の働きかけや足場かけを工夫し、子どもが自分の学び方を考えたり、工夫したり、挑戦したりするようになれば、全ての子どもの学習に対する興味関心・学習意欲・努力や頑張りの継続・自己調整の力が向上するだろう。」

検証には、「学校適応感尺度」「学習意欲に関するアンケート調査」「標準学力検査NRT」「全国学力学習状況調査」などの結果を活用しました。また、データの読み取り方や解釈の仕方について、研修の中で、教員一人一人が自分のUDLに基づく授業実践を分析・評価し、改善点を検討しました。UDLに基づく授業改革は、児童生徒の学習意欲の向上、NRTの無解答の減少、学習に対する責任感や自主的態度等に一定の効果が得られ、2年後には、学力の向上にもつながる結果となりました。

3.授業改革の意義・価値を自分の言葉で語り続ける

これまでの連載で、授業における「Goal」と「Why」の重要性が述べられていますが、学校マネジメントでも同様です。「何を目指すか」、「なぜ目指すか」これを学校経営方針の中で具体的に示すとともに、学校目標との関連を明示し、教育ビジョンに位置づけます。 このことは、決して特別なことではありませんが、筆者がそれ以上に重要だと考えていたのは、教育ビジョンに示した授業改革がなぜ必要か、その取組の意義を様々な場面で、校長が語り続けることでした。

とりわけ、児童生徒には、全校集会等で、毎回、期待する学習者の姿を語り、これまでの授業のあり方を変えることを宣言し、その意義を伝え続けました。学習することに対するマインドセットの転換は、教師はもちろん、自分の学びを舵取りする学習者自身である児童生徒にこそ必要なことであると考えたからです。繰り返し伝え続けることで、「主体的な学習者」「自分の学びを舵取りできる子ども」が児童生徒と教員との共通言語となり、学校全体での授業改革推進の道標となりました。

筆者はよく、「子どもには、どのような話をしたのですか?」と質問されます。毎回、原稿を作成し読み上げたのではないため、ここで文字化することは困難ですが、「みんなで授業を変えていこう」というテーマに沿って、その時々の授業改革の進捗状況等に即して、授業は先生のものではなく、児童生徒一人一人のものだということ。児童生徒に期待するのは、授業の中で、様々な学び方を模索して、自分に合った学び方の引き出しを増やすことができる学習者になること。目指すは、誰もが主体的に学べる授業であることなどを一貫して自分の言葉で語り続けました。

また、「進学先の学校が一斉授業をやっていたら子どもが混乱するのではないですか?」という質問もたくさんいただきます。しかし、筆者は、UDLに基づく授業で育った児童生徒は、どのような環境であっても、自分の学びができるはずだと考えます。ですから、児童生徒にも、人生は、いつも自分の思いどおりの環境とは限らない。この学校で経験した授業が進学先では違ったとしても、「自分は、こういう学び方の方が主体的に良く学べるので、こんな風にしてもいいですか?」と自ら先生に伝えられる学習者に育ってほしいと。

4.まとめ

最後に、筆者が考える「組織的実践を推進するための重要ポイント」を整理します。

- 校長が、どういう子どもを育てるのかを具体的に伝えている。

- 校長が、この取組(授業改革)の必要性を明確に説明している。

- どのように実現したいか具体的な青写真(構想)を描いている。

(数年計画・時間確保・資金調達・人材育成・実現可能な先の見通しなど) - 絶対的な研修時間の必要性を自覚している。:教員研修の時間確保

- 仮説を立て、実践し、データに基づく効果検証を実施する

- 外部の伴走者(スーパーバイザー)の存在

- 校長としての覚悟(自ら学び続けながら、ブレずにやりきる)

- 教育者としての責任

「UDL実践のための校内運営」については、北海道教育大学未来の学び協創研究センターUDLラボで紹介しています。興味のある方は、こちらをご覧ください。

参考資料

- UDLラボ

- 『指導と評価』2020年2月号NO.782(図書文化社)バーンズ亀山静子「UDLとは何か」6‐8頁

- 『月刊生徒指導』2024年7月号(学事出版)中林浩子「主体的な学習者を育てるUDL」38‐41頁 補完版

- 東洋経済 education ICT 編集部(2023) 「学びのユニバーサルデザイン」が、主体的な学びや個別最適な学びに必要な訳自ら学びを舵取りできるようになるための UDL

- 中央教育審議会「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと, 協働的な学びの実現~(答申)第228号 2021年

- 中央教育審議会「「令和の日本型学校教育」を担う 質の高い教師の確保のための環境整備に関する 総合的な方策について ~全ての子供たちへのよりよい教育の実現を目指した、 学びの専門職としての「働きやすさ」と「働きがい」の両立に向けて~ (答申)第251号 2024年

- 文部科学省「生徒指導提要」(改訂版)2022年

中林 浩子(なかばやし ひろこ)

下関市立大学 教授 教養教職機構長

北海道教育大学未来の学び協創センター共同研究員

公立中学校教諭、指導主事、管理職を経て現職。コロナ禍前からICTを活用した授業づくり、UDLとPBISに基づく授業改革・学校改革等を推進し、現在は、学校現場と連携しながら学校改革や授業改善等を伴走しています。

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事