学習方法や生徒同士の協働を生徒が自ら調整できるような学習環境デザイン 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実のための指導の手引き 第6回

国立大学法人北海道教育大学 未来の学び協創研究センター UDLラボの連載第6回では、中学校3年社会科【公民分野】における実践を紹介します。

筆者はこれまでの一般的な講義型中心の授業から学びのユニバーサルデザインの実践に取り組み始めました。認知特性や得意不得意などが多様な児童生徒に対して、授業デザインに潜む学びを阻むバリアを取り除き、学びにアクセスしやすい環境を整備することで、様々な特性をもつ児童生徒が自ら学びをデザインして学習を進める「主体的な学習者」を育てることを目的としています。

キーワード:個別最適・協働的な学びの評価、中学校、自己調整、振り返り

1.学びのユニバーサルデザインを取り入れるにあたって

授業における様々なバリア(授業デザインによって生じる子どもの学びを阻む障壁)に対して、画一的な指導の中で配慮を行ってきました。例えば、口頭による説明だけでなく視覚からも情報が入るようにモニタに指示内容を映すといった具合です。しかし、「個別最適な学び」に示される教師側の「指導の個別化」、学習者側の「学習の個性化」のうち、特に後者を実現するには、学びのユニバーサルデザインが有効であると考え、実践に取り組みました。

私が学びのユニバーサルデザインの授業実践を行うにあたって取り組んだ内容(以下の3点)を、授業改善のポイントを示して紹介します。

- 学習方法を知る

- 学習の見通しをもつ(GOALとWHYの共有)

- 「できた」を実感する

なお、公民分野の単元は下表の通りです。

| 章 | 節 |

|---|---|

| 第1章 現代社会と私たち (12時間) 7月 | 1節 現代社会の特色と私たち(4時間) 2節 私たちの生活と文化(3時間) 3節 現代社会の見方や考え方(4時間) 単元テスト、最終課題 |

| 第2章 個人の尊重と日本国憲法 (15時間) 8~9月 | 1節 人権と日本国憲法(5時間) 2節 人権と共生社会(6時間) 3節 これからの人権保障(3時間) 単元テスト、最終課題 |

| 第3章 現代の民主政治と社会 (19時間) 9~11月 | 1節 現代の民主政治(5時間) 2節 国の政治の仕組み(9時間) 3節 地方政治と私たち(4時間) 単元テスト、最終課題 |

| 第4章 私たちの暮らしと経済 (22時間) 11~12月 | 1節 消費生活と市場経済(4時間) 2節 生産と労働(5時間) 3節 市場経済の仕組みと金融(6時間) 4節 財政と国民の福祉(4時間) 5節 これからの経済と社会(2時間) 単元テスト、最終課題 |

2.実践紹介

授業改善のポイント

「生徒が学習の見通しをもち、何をどこまで学べばよいかがわかるようにする」

「生徒が学習した内容をどれくらいできたかを生徒も教師も把握できるようにする」

(1)学習方法を知る

これまでの筆者の授業では、教師の指示によって「話し合う」「作業をする」「書く」「1人1台端末を使用して調べる、入力する、共有する」といった活動が行われていました。生徒が自ら学習デザインを行う「主体的な学習者」を育てるという視点に立つと、生徒が、どんな目標(GOAL)に向かって、今自分は何をすれば目標を達成することができそうかを自ら選択し、自ら学べるようになってほしいのです。

そのために、まず取り組んだのは、授業中に「先生の話を聞く」以外に、どのような学習方法があるかを知ることでした。授業中の様々な制約を取り払い、生徒が自分で学習を進められるように環境整備をしました。これによって、「先生の話を聞く」以外にも、「ワークを進める」、「1人1台端末を使用してドリルアプリをする」、「調べて理解を深める」、「わからないところを友達に聞いて解決しながら進める」などの学習方法を知ることにつながっていきました。学び方を知る段階では、毎時間の振り返りで「今日はどのような学習方法で学んだか」の記録を積み重ねていきました(資料1)。

この段階では、授業の前半30分間を教師が説明し、後半20分間を生徒に委ねました。「学習規律の乱れ」や「生徒は本当に学ぶことができたのか」について不安に思うところもありました。はじめは学びを委ねられたことに対して困惑する生徒もいましたが、授業のはじめに今日はどんな方法で学習を進めるかを全体で共有し、他にどのような学習方法が考えられるかを教師から提示することで、生徒は教科書を読み込む、マーカーペンで色をつける、授業プリントに書き込む、自分でノートにまとめる、1人1台端末を使って整理するなど自分に合った学習方法を試しながら学習に取り組む姿が見られました。

およそ6割が教科書とプリントによる学習(仲間との協働を含む)、2割が端末でのノート記録作成、1割が紙ノートでのまとめ作成、1割が自分が興味関心のある事柄を調べる学習を選択していました。自分に合った学習法を試していく中で、たとえば先にドリルアプリで問題を確認してから教科書やプリントによる学習を行うなど、いくつかの方法を組み合わせる生徒が増えていきました。

(2)学習の見通しをもつ(GOALとWHYの共有)

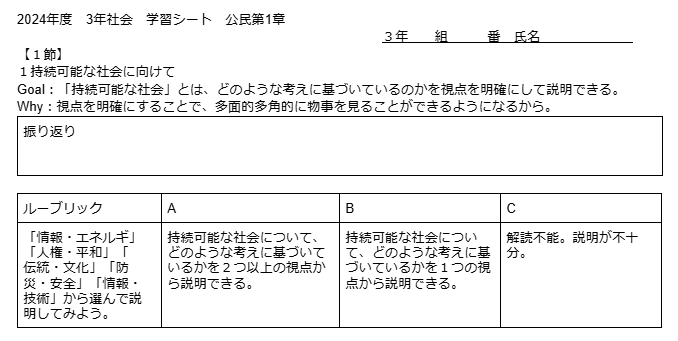

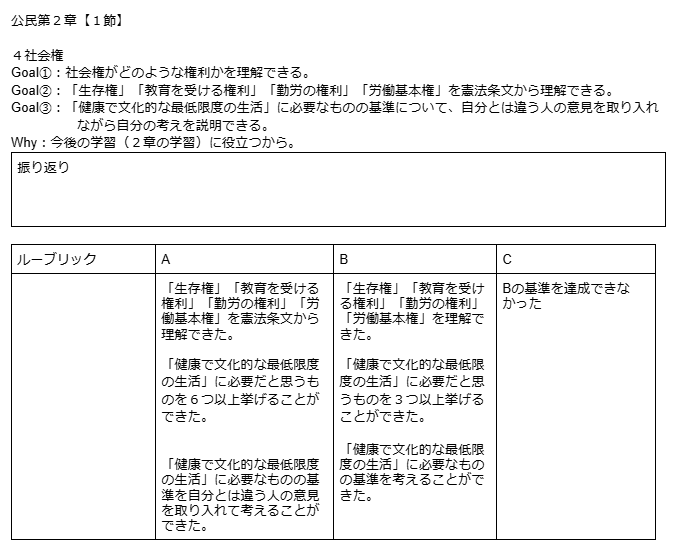

次に取り組んだことは、単元を見通したGOALとWHYの設定と共有です。抽象的な表現だったGOALを3つに分解しました(資料2)。

また、筆者が生徒に取り組んでほしいグループワークが自然発生的に行われるようにGOAL③「自分とは違う人の意見を取り入れる」という文言をいれました。話が苦手な生徒は1人1台端末の共有アプリ上で自分とは違う意見の投稿を見られるようにするなど、個別のニーズにも対応できるように設定しました。

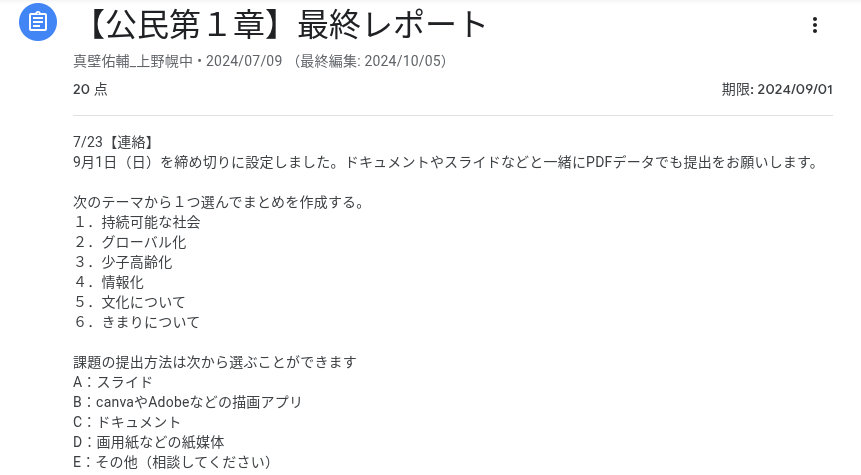

また、単元終了後に取り組む最終課題をあらかじめ提示することで学習の見通しがもてるように環境を整備しました(資料3)。

授業は生徒とGOALを共有することからはじめ、習得してほしいことについて、B評価を基準にA〜Cの三段階でルーブリックを提示して生徒自身が学びを進めていけるように授業をデザインしました。

公民分野を開始してから2週間後(7月中旬)には、ウェブアプリ上で、いつでも学習課題やGOAL・WHYが確認できるように情報を集約したページも開設しました(資料4)。

参考HPや関連記事などのURLを適宜アップロードし、教科書以外の参考資料として提供しました。

(3)「できた」を実感する

生徒がどの程度本時の内容を理解したかを確認できるように、第2章から第3章までは学習した内容について毎時間簡単な「確認テスト」を用意しました(第3章の途中からドリルアプリに変更)。また、第4章では、見通しをもって学習に取り組めるように最終課題までの間にチェックポイント(節のGOALが達成されているかどうかを確認する時間、場)を設けて、生徒各自のタイミングで一人ずつ学びの報告を行ってもらうようにしました(資料5)。

特に、学習に困難を感じている生徒がいきいきと活動し、報告の際の口頭テストでは、「よっしゃ!」と喜びを表現する生徒がいたことは私にとって驚きでした。何度でもチャレンジできるので、うまくいかなかったらもう一度説明できるように準備をするといった粘り強く取り組む姿も見られました。また、最終課題の取組状況について、たとえば生徒Aは章を追うごとに成果物の質が向上していきました(資料6~8)。

3.まとめと今後の課題

一方向型の授業から学びのユニバーサルデザインを取り入れるにあたって、ステップアップしながら取り組んできた内容を紹介させていただきました。

学びのユニバーサルデザインの授業に取り組んで私が感じている課題は、「できた」を自分自身で評価することができるように授業デザイン、環境デザインすることです。生徒自身が今自分はどの段階にいるのか、どこまで「できた」のかを知ることができるようになれば、生徒はより一層自分自身で学びの舵取りができるようになると考えます。

真壁佑輔(まかべ ゆうすけ)

北海道札幌市立上野幌中学校 教諭

2015年 北海道教育大学旭川校卒業。現在は北海道教育大学教職大学院在籍中(2023年~)。

公立中学校勤務10年目。道徳教育を専門に活動してきました。「主体的・対話的で深い学び」を目指す中で、「主体的」な子どもの姿を社会科授業で実現するために「学びのユニバーサルデザイン」を取り入れて実践しています。

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事