算数を苦手とする子どもたちと「算数の指導における工夫2」(NO.4)

前回から、算数の授業で工夫したい点についてお伝えしてきました。

算数教育の研究をしたわけではないので、研究部などに所属している方と考えを共有できるかどうかは、正直のところ自信がありません。

でも、発達障害のある子どもたちと数多く関わり、少人数算数の担当を10年近く務めてきた中で、有効と思われる手法が見えつつあります。

ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。

以下は、前回の続きです。

特定非営利活動法人TISEC 理事 荒畑 美貴子

大きく示す

黒板をビジュアルに使う

算数の苦手な子どもたちに、図や表、グラフなどを示すときに大事なことは、大きく示すということです。私は、大型のテレビにデジタル教科書を映し出す方法と、黒板にスクリーンを貼ってプロジェクターで映し出す方法を経験しましたが、特に比例や反比例のグラフをかくときなどは、映し出すような大きさでは対応できません。教科書の多くは1ミリ方眼用紙を使わせているので、子どもたちの中から、「目盛が読めないから、何を言われているのか分からない」というつぶやきが聞こえてくることもよくあるのです。そこで、拡大印刷機を使って、何回かグラフを大きく表示して指導してみました。一度理解できれば、子どもたちは細かな目盛にも対応できるようになります。

また、数直線も大きく示す必要のある図です。私は黒板に1.5メートルくらいの直線をかき、5センチメートルごとに目盛りを打って使うことが多いのですが、大きな目盛を使って練習することで理解が進みます。

拡大印刷機も黒板に大きくかくのも、手間のかかることです。ですから、私のように算数教室で教える者は、休み時間を使って準備します。でも、教室では難しいこともあるでしょう。そんなときには、算数の担当を上手に活用し、難しい単元こそ算数教室で学べるようにしてはいかがでしょうか。

ビジュアルに示す

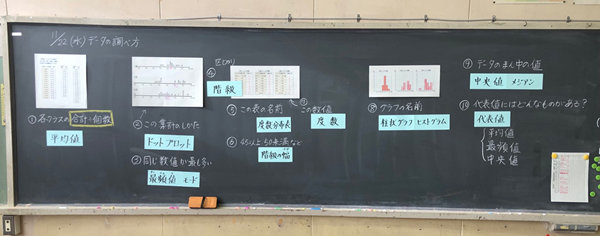

6年生ではデータを使って表やグラフにする学習があり、目新しいたくさんの言葉や図表のかき方を学ばねばならず、算数を得意とする子どもたちにとっても難しい単元です。そこで、黒板全体を使って図表や言葉を貼り出し、全てを覚えているかどうかをチェックしたことがありました。

皆さんにお見せしようと思って撮った写真ではないので、雑な部分もありますが、ぜひ写真も参考にしてください。こういった掲示を数回行い、チェックリストで確認させたり、友達同士で問題を出し合ったりする活動を通して、記憶に残る率が格段に上がりました。

中央値や最頻値、ドットプロット、ヒストグラムといった言葉は、日常では見聞きしません。加えて、保護者世代では登場しなかった学習内容でもあります。しかし、こういった知識が、今の社会では求められているのだろうと思います。難しいとか、覚えられないという理由で投げ出させないためにも、教師が工夫を重ねるのは大切だと思う単元です。

板書の分量を加減する

授業をしていると、「先生、それはノートに書きますか?」という質問を受けることがあります。3〜4年生までならば、板書したことを書き写すという学習も大切ですが、5〜6年生であれば、自分でノートを作っていくことにも意識を向けさせたいと思っています。ですから、「必要だと思うことは、板書されなくてもメモを取るべきだし、復習の内容が分かっているなら書かなくてもいいと判断すべき」と、前もって説明しておきます。私は、授業の前に、記憶を引き出すために前時の復習を入れるので、それを改めて書く必要はないと思っているからです。

基本的に、板書を書き写すことが学習ではありません。書くのに夢中になって、問題の解き方を考えようとしないとか、説明を聞き逃すといったことは避けなければならないからです。また、子どもたちの中には、書き写すことに膨大なエネルギーを必要とする場合があります。黒板の文字を追っていくことが困難だったり、黒板の文字や数列を記憶して書くことが苦手だったりということがよくあるからです。ですから、クラス全体の力量を見極め、どの程度の文字や数式を書くとバランスが取れるのかを、考えていってほしいと思います。

さらに、計算問題を練習させる場合に、ノートに筆算を書き写すことそのものが困難な子どもがいることも覚えておいてください。私は、必要に応じて練習プリントを使います。それにより、問題を書き写す時間が短縮され、問題を解く時間を多く確保できます。

荒畑 美貴子(あらはた みきこ)

特定非営利活動法人TISEC 理事

NPO法人を立ち上げ、若手教師の育成と、発達障害などを抱えている子どもたちの支援を行っています。http://www.tisec-yunagi.com

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望