算数の授業のお悩み解決!低学年の文章題の手立て

算数の授業のお悩みを募集していますが、低学年の文章題の手立てについてご質問がありました。どのように手立てをしていけば良いのでしょうか。今回は、その手立てを紹介します。

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭 神保 勇児

文章題の取り組ませ方

例えば、2年生に次のような問題があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

カードをもっていました。

おねえさんからカードを8まいもらったので、24まいになりました。

はじめは何まいありましたか。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

こういった問題では、問題場面をもとに図をかいて、式をかきます。立式ができるようにするためには、図をかけるようにする指導が大切です。しかし、図のかき方は教えていく必要があります。かかせるような指導をしていないと図がかけないのです。子どもにとって、図をかくノウハウが必要なのです。なぜかというと、図がかけない子は、なぜその図になるのかがわからないからです。大切なことは、子どもに口で言わせながら図を書かせることです。どういう順番でどこからかかせるかを紹介します。

図のかき方と式の立て方の手立て

テープ図

大きな手順は4つあります。

(1)文章を1行ずつ読んで、図にする。

文章題が苦手な子は、問題文の内容がよくわかっていない場合があります。そこで、問題文を1行ずつ読んで、どんな内容なのかを確認して、図に加えていくことが大切です。文章を読んで少し書き、文章を読んで1つ書きといった感じです。そうするとうまくかけます。

先ほどの問題文だと、「カードをもっていました」というのが1行目です。まず、持っていたのは何枚かを子どもに尋ねます。でも、何枚持っているかはこの時点ではわかりません。「カードをもっていましたというのは、どんな図になるの?」などと聞きながら、マス目のあるノートにかかせる。ここで大事なことは、マス目のあるノートにかかせるということです。マス目があることによって、どこからどこまで線を引けば良いのかなどがわかりやすいからです。

(2)結果の見通しをする。

「おねえさんからカードを8まいもらったので、」は、どこからかかせるでしょうか? クラスにはどこからかいていいかわからない子もいるはずです。そこで、最初にカードを何枚もっているかはわからないけど、8枚もらっています。「8枚もらったら、最初持っているカードの数は増えたの?減ったの?」と結果の見通しを聞くと良いです。

次に、「24まいになりました」は何をしたら、24枚になったのかを聞きます。子どもに、「最初に何枚か持っていて、8枚もらったから24枚になった」ことに気付かせます。たくさんの子どもに説明させることが、図をかけるようなるコツです。

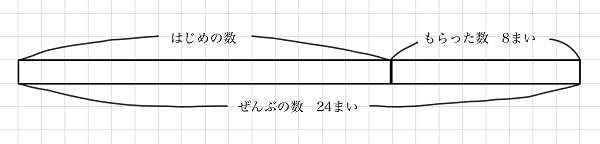

そして、文章題の内容がわかったところで図にまとめます。この問題では、テープ図をかきます。

①「カードをもっていました」だから、テープ図の左の部分をかきます。

②「8枚もらった」なので、テープ図の右の部分をかきます。

③「24まいになりました」だから、テープ図全体が24となります。

④図をきちんと書いてあるかを確認します。

(3)ちょっと図をかく練習を入れてみる。

ここで、図をかく適応問題を用意するのも良いです。友達の意見を聞いて、わかるのであれば、全員が図をかけるようになったはずだからです。しかも、これで形成的評価をすることができます。確認のペアを作ってお互いに説明させ手も良いでしょう。次のような手順でやります。

①「同じようにテープ図にかけるはずだよね」「ここまでを自分でテープ図で描いてみましょう」と伝えます。

②「似たような問題があるんだけど、図をかけるかな」といって問題を出します。

③「最初何枚かもっていて、5枚もらったら、13枚になりました。はじめに何枚ありましたか、という問題です」と問題を言います。

④「今言った問題の図をかける?」と言って、図をかかせます。

⑤理解できたかを確認します。

(4)なぜ、この式になるのか説明する。

最初に持っていたカードの数を求める式が24−8になる式を説明します。なぜ、この図からこの式になったのかを説明してほしいわけです。友達の説明をノートにメモをさせるのも良いでしょう。その後、隣の人に説明させます。上手なわかりやすい説明がみんなでできると素敵ですね。コツは上手な説明をみんなで共有することです。こういうふうに説明するといいということをわからせると共に、そういう子を増やしていくようにします。

今回、2年生の逆思考の問題を元に文章題の手立てを紹介しました。これは、1年生でも同じです。1年生の場合は、○を使った図になります。

算数の授業のお悩みごとや困っていることを募集中

教育つれづれ日誌の私のコーナー限定ですが、先生方が日頃ご指導されている算数の授業についてのお悩みごとや困っていることを募集しています。

もし現在(2022年10月~2023年3月)、算数の授業でお悩みや困っていることがありましたら、下記の入力フォームをクリックして、お知らせください。不定期ですが、応募のあった内容を整理して、解決していけるようなコーナーを私の連載の中で作りたいと思っています。無記名のアンケートですので、記入フォームには、ご自身の名前やメールアドレス等の個人情報、その他、学校や地域、他の個人が識別できるような情報は記入しないようにお願いします。

全てのお悩みにお応えすることはできないかもしれませんが、少しでも先生方の力になりたいと思っています。

<算数の授業のお悩みごとや困っていること入力フォーム>

※学びの場.comの外部サイト(Googleフォーム)にリンクします。

※※アンケートにご記入いただいた内容は、学びの場.com編集部と共有させていただく場合があります。

関連リンク

神保 勇児(じんぼ ゆうじ)

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

2020年度はコロナウィルスでの休校期間でオンライン授業を多く行うことがありました。その時に得た、オンラインでも使える問題の見つけ方、子供の自力解決の見取り方、つぶやきの拾い方、発表検討のさせ方など紹介していきます。

「jimbochanのブログ」https://jimbochan.hatenablog.com/

同じテーマの執筆者

-

京都教育大学付属桃山小学校

-

立命館宇治中学校・高等学校 数学科教諭(高校3年学年主任・研究主任)

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

名古屋市立御器所小学校 教諭

-

高知大学教育学部附属小学校

-

信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

沖縄県宮古島市立東小学校 教諭

-

東京都品川区立学校

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

北海道旭川市立新富小学校 教諭

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

沖縄県那覇市立さつき小学校 教諭

-

花園中学高等学校 社会科教諭

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望