前回の4年「式をよむ」の授業の続きです。

今回は、式から図、図から式へと表現を変換させます。

中原(1995)は数学的な表現様式について,現実的表現,操作的表現,図的表現,言語的表現,記号的表現の5つの分類によっ

て捉えている。表現が上にいくにつれて洗練された抽象的な表現であるとも述べている。また中原は,算数・数学の学習では,異な

る表現様式間で,あるいは同じ表現様式内で,学習内容を表現することにより,理解が深まり表現能力も高まるとしているとも述べ

ている。ICTを使うことで,その表現の変換の様相がリアルタイムでみることができる。「この式はこう図を囲って考えていく」

「この図の囲む方からこの式につながっていく」と関連付けてみることができる。ただ完成した図を提示されることよりも理解しや

すい。こうしたICTを使用し,式表現から図表現,図表現から式表現,図表現から言語表現など表現を変換させて行うことで,理

解を深めていきたいと考えていた。

3.式から図という思考過程を可視化

自力解決の時間をとったのちにどんな式が書けたのか聞いた。

(全員、1つ以上の式が書けていた。ある女の子は10個以上もかけていた。

全員が書け、そして多くの子が1つの式が書けたことに満足せずにたくさんの式を書きだしていたことは、予想外であった)

まずとりあげた式は

「1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1」

である。だいたいクラスのムードメーカの子がこの式を発表したがる。

私はこの式を最初にとりあげることを決めていた。

他の子からは「え!?そんな式いいの?」と言い出す子もいる。どの子もこの式は思い浮かべるようである。この式を最初にとりあげるのは、子どもたちにとってハードルが低いようである。

図にかきこみながら、式について説明するということがそんなに難しいことではないということを子供に気づかせるためである。

式を発表させた後、

「じゃあ、この考えを図にかきこみながら説明してよ。」

と伝え、タブレット端末を渡し、Aくんに説明させた。

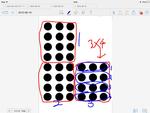

Aくんはドット図を1個ずつ囲みながら説明している。

他の子ども達はモニターでその様子をみながら、納得している。

子どもたちはドット図に1個ずつ囲まれていく様子をみて納得している。

ここで次の式へいくのではなく、

「同じように説明できるかな?」と違う子にも説明させた。

子供たちが「~~と考えました。いいですか?」と他の子に聞き、

「同じでーす」「いいでーす」

という流れにはしたくない。

本当に「同じでーす」「いいでーす」といっている子達はAくんの考えを本当に理解しているのか、ただ声をあわせているのではな

いか授業者としては疑う?必要がある。

この式を説明していたときは、「この考えは面倒くさい」と言い出す子たちがいた。

もっと短い式、かけ算「1×36」でできるという声がたくさんあがった。

「他にどんな式を考えたかな?」

子供たちに聞いたところ、最初に聞いたときよりも手が上がった。

子供たちからは

「12×3」

「8×3+4×3」

「6×4=24、3×4=12、24+12=36」

などの式がでてきた。ひとつずつタブレット端末に書き込ませ、

それぞれの式を読み解いていった。

そのときに私が使う指導言が「みえる?」である。

「12×3って、みんなはみえる?」

「みえるー!」

「タブレット端末に書きこんで説明してよ。」

一人の子ではなく数人の子にあてながらすすめていった。

つづく

樋口 万太郎(ひぐち まんたろう)

京都教育大学附属桃山小学校

みんなが「わかる」「できる」、そして「楽しい」授業を目指し、目の前にいる子に応じた指導を行っています。キーワード「学級経営」「算数」「タブレット端末」。

同じテーマの執筆者

-

滋賀学園中学高等学校 校長・学校法人滋賀学園 理事・法人本部事務局 総合企画部長

-

福岡工業大学附属城東高等学校 教務主任

-

群馬県藤岡市立鬼石小学校 教諭

-

北海道札幌養護学校 教諭

-

元徳島県立新野高等学校 教諭

-

栃木県河内郡上三川町立明治小学校 教諭

-

京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪市立放出小学校 教諭

-

名古屋市立御器所小学校 教諭

-

高知大学教育学部附属小学校

-

長野県公立小学校非常勤講師

-

北海道公立小学校 教諭

-

浦安市立美浜北小学校 教諭

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京都品川区立学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

花園中学高等学校 社会科教諭

-

岡山県和気町立佐伯小学校 教諭

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望