国語科の単元学習計画を素敵なアイディアで見せ方工夫。子どもたちのワクワク感と主体性はもう止まらない。

国語科では、子どもたちと学習計画を立てることがあります。

今回は学習計画の立て方ではなく、学習計画の見せ方についての話になります。

沖縄県那覇市立さつき小学校 教諭 石川 雄介

作成した学習計画はどこに?

国語科の学習では、単元の最初に子どもたちと一緒に学習計画を立てたり、表を作ったりすることがあります。

「この単元は何時間で終える予定です」「この単元の身につけるべき力は読む力です」「単元のめあては筆者の考えを順序良く読み取り、自分の感じたことを文章に表そうです」など、授業時数や単元の学習ゴールを定め、そのゴールに向かってどのような学習を進めていけば良いのか、見通しを持って日々の授業を進めていく計画案が学習計画です。

さて、学習計画を立てたら「その学習計画」はどこに書かれていますか?ノートでしょうか?それとも表を作成して掲示しているでしょうか?せっかく学習計画を立てたのであれば、毎日の授業が1時間ずつ終わってゴールに向かっていく、この達成感を味わわせてあげてほしいです。

国語科の学習計画を「効果的で変動的な掲示物」として見える化し、学級全体の学習意欲を高めていくことも大切です。

(効果的で変動的な掲示物については、「掲示物に命を与える~効果的で変動的な掲示物を目指して~(1)」をご覧ください)

物語とシンクロさせた掲示物

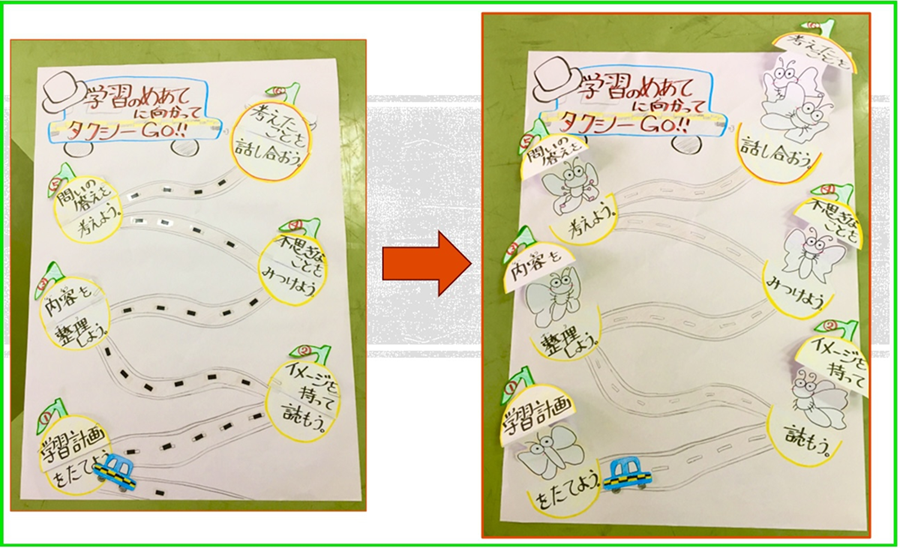

4学年の国語科で学習する、『白いぼうし』(あまんきみこ作)の学習計画を掲示物にしました。掲示物と物語の内容をどのように合わせているのかお伝えするために、あらすじを簡単に紹介します。

タクシー運転手の松井さんが道にあった帽子を拾うと、中から蝶々が飛び立ちます。誰かが蝶々を捕まえて、その帽子で逃げないようにしていたことに気づいた松井さんは、代わりに夏みかんを入れて去っていきます。すると、少女がいつの間にか車に乗っていたーというお話です。

この「帽子の中に蝶々を捕まえていた」と「代わりに夏みかんが入れられていた」という場面に注目して掲示物を作成しました。

本単元の学習計画を6時間に設定しました。そのため、6個の夏みかんに学習内容を記入しました。左下に見えるのが松井さんのタクシーです。授業が1時間終わるごとにタクシーが進んで、次の夏みかんにたどり着き、夏みかんがパカーンと開きます(サザエさんのオープニングで、リンゴから出てくる家族をイメージしました)。すると、中から蝶々が飛び出してきます。「蝶々と夏みかんがすり替わっていた」というお話の部分をアレンジして作成しました。

この掲示物を見て、「1時間が終わるごとにみかんが開く」「どんな蝶々が飛び出してくるんだろう」とワクワクしながら国語の学習に取り組む子どもたちの姿がありました。さらに、単元のゴールという目標に向かって進む松井さんのタクシーを「目的地に向かって走る松井さん」と表現しています。日々の学習を進んでいく子どもたちと目的地に向かって進む松井さんをシンクロさせて表現しました。

このような掲示物を作成することで、子どもたちの学習意欲は高まり、かつ、楽しく学ぶことができました。毎日思わず見てしまう掲示物というところが効果的であり、授業を終えると夏みかんが開いて掲示物の見た目が変わっていくところが変動的と言えます。授業を終えると、「先生、みかん開いていい?」「私が開けたい!」「次は自分が開けたい!」「次のみかんが開くの楽しみー」など、子どもたちの楽しい言葉が飛び交っていました。

子どもたちの手で完成する掲示物

先ほどの『白いぼうし』の掲示物は、担任が作成した掲示物を子どもたちに見せる、または動かす学習計画表になっていました。次に紹介する『もちもちの木』(斉藤隆介作)の掲示物は、担任が作成した掲示物に子どもたちが手を加える学習計画表になります。

3学年の国語科で学習する『モチモチの木』。ここでも簡単に物語を紹介します。

豆太は祖父と2人で暮らし、家の前の巨木「モチモチの木」を、夜にはお化けの姿に見えて怖がっていた。ある晩、祖父が腹痛で苦しみ、豆太は勇気を出して村まで医者を呼びに行く。その道中、モチモチの木は月を背にして、枝の隅々に火を灯していた。この姿は勇気のある子どもにしか見えない「山の神の祭り」と呼ばれていた。豆太のおかげで祖父は助かるーというお話です。

このお話の「怖そうに見えていたモチモチの木が火を灯して輝いていた」という部分に注目して掲示物を作成しました。

最初は色のないただの木だけを描き、怖い木を表現しました。それぞれの枝の根元に学習計画を書き入れました。授業を終えるごとに、子どもたちがその授業時間の枝に明るい色で丸を描きます。これが「モチモチの木に火が灯る」を表現しています。全部の学習を終えたときにはモチモチの木に完全に火が灯り、「山の神の祭り」のような姿となります。勇気を出して頑張った豆太にしか見れない祭りと、最後まで学習を頑張って終えた子どもたちにしか作れない祭りをシンクロさせました。

このように、授業を進めるたびに子どもたち自身が手を加え、学習計画の進行度合いを表現していく掲示物もあります。これが主体性に大きく繋がります。先ほどの『白いぼうし』ではみかんを開けるのは1人だけでしたが、今回の掲示物では、何人でも取り組むことができます。早い子も遅い子も、目立つ子、目立たない子など関係なく、みんなで楽しく掲示物を鮮やかにすることができます。子どもたちからは「めっちゃキレイ!」「これ自分が書いた灯火だよ」「早く全部灯したい」などの声が飛び交います。

このアイディアを出した私も、「どんなモチモチの木が完成するのだろう」と、毎日ワクワクしました。未完成な掲示物を、子どもたちの手で完成させていくこのワクワク感が堪らなかったです。子どもたちの主体性に効果的であり、子どもたちの手で変動していく掲示物となりました。

子どもたちが協力し合って完成する掲示物

最後に紹介するのは2学年の国語科で学習する『スイミー』(レオ・レオニ作)です。これまでの掲示物とは異なり、学習計画案や内容を表示しません。学習時数のみ表現する掲示物にしました。

掲示板の右側にスイミー、左側に仲間たち9匹を貼りました。これは9時間計画を表しています。授業が1時間終わるごとに、1匹をスイミーのもとに移動させます。それと同時に、その周りに子どもたちが作った小さな魚を貼りました。休み時間などに楽しそうに魚を作ってくれました。なぜ意欲的に作ったのでしょうか。それは、自分たちが作らないとスイミーたちの作戦が失敗してしまうからです。

物語ではスイミーたちは群れをつくって大きな魚に見えるようにしています。それを掲示物に表現するためには子どもたちの力が必要不可欠なのです。子どもたちは大きな魚に見える群れを再現するために意欲的に取り組んでくれました。この活動は、物語の内容理解や心情理解に大きく関わっていると思います。物語のようにみんなで助け合って一つの大きなものを作る仲間意識、挫けずに立ち向かっていく強さ、完成した時の喜びを肌で感じられたと思います。そうして物語同様、大きな魚が完成しました。

この掲示物も子どもたちの手があるからこそ完成しました。見ていてワクワク感を感じませんか?少しずつ完成していく様子を見て目を輝かせる子どもたち、一生懸命小さな魚を作る姿が想像できるのではないでしょうか。

楽しい掲示物で学習に愛情を

このように、物語に合わせたアイディアで掲示物を作成すると、子どもたちの意欲は高まり、国語科の学習を好きになってくれます。

①学習の足跡が見えること

②子どもたちの手によって完成していくこと

③子どもたちだけでなく担任もワクワク感を味わえるアイディアにすること

この3点を意識すると、効果的で変動的な掲示物が作れます。

もちろん国語科の他領域、他教科でも活用できます。たとえば、算数科では1時間ごとに分度器に30度ずつ色を塗る、社会科では1時間ごとに奈良の大仏の部品を加えて完成させるなど、どの教科でも学習計画を楽しい掲示物にすることができます。

ただし、このようなアイディアを生み出したり、掲示物の下準備をしたりするためには多くの時間が必要かもしれません。夏休みに入った今だからこそ、まずは何か一つ作成してみませんか?実りある夏休みになりますように。

何卒

石川 雄介(いしかわ ゆうすけ)

沖縄県那覇市立さつき小学校 教諭

沖縄県の小学校教員として10年以上、子どもも担任も楽しむ学級づくりや授業づくりを研究しています。

私のモットーは「合いのある学級づくり」で、特に『思い合い、支え合い、学び合い』に重きを置いています。

また、授業や生活の中で他者尊重の心を育む仕掛けや子どもの興味を惹くアイディアを考えるのが大好きです。

効果的な掲示物の作成や子どもも担任も楽しめるアイディアなど、多種多様な教育場面について伝えていきたいと思います。

同じテーマの執筆者

-

大阪府公立小学校教諭

-

立命館宇治中学校・高等学校 数学科教諭(高校3年学年主任・研究主任)

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

木更津市立鎌足小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

沖縄県宮古島市立東小学校 教諭

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

北海道旭川市立新富小学校 教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望