国語科におけるアダプテーション―『平家物語』の実践(2)

本稿では、中学2年生を対象とした『平家物語』のアダプテーション実践を紹介します。

朗読中心の従来型学習から一歩踏み出し、韻律と表現技法を生かした歌詞創作と楽曲制作に取り組むことで、生徒が古典世界を主体的に再解釈し、言語感覚を磨ける授業デザインを提案します。

千代田区立九段中等教育学校 廣瀨 紘太郎

古典に対する生徒の意識

「古典は不要ではないか」という声は、今なお少なくありません。

私が重視するのは、生徒が古典の世界に親しむ入口をいかに用意するかです。

時代の壁を取り払い、遠い昔のテクストを身近に感じさせる手法としてアダプテーションを取り入れました。

『平家物語』で育てたい資質・能力

私は『平家物語』を通じて、生徒が古典のリズムに親しみ、その学びを自己の生き方に結び付けてほしいと願い、本単元を構想しました。

具体的には、

・七五調・対句・押韻などリズムに着目し、自ら創作者となって表現を工夫すること

・無常観や武士の矜持を自己の価値観に照らし、考えを深めること

をねらいとしました。

実践の概要

・基本事項・内容の確認

『平家物語』冒頭・「扇の的」「弓流し」を音読し、七五調・対句表現などの特徴を整理しました。また、琵琶法師の平曲も視聴し、古くから“耳で味わう文学”であることを体感させました。

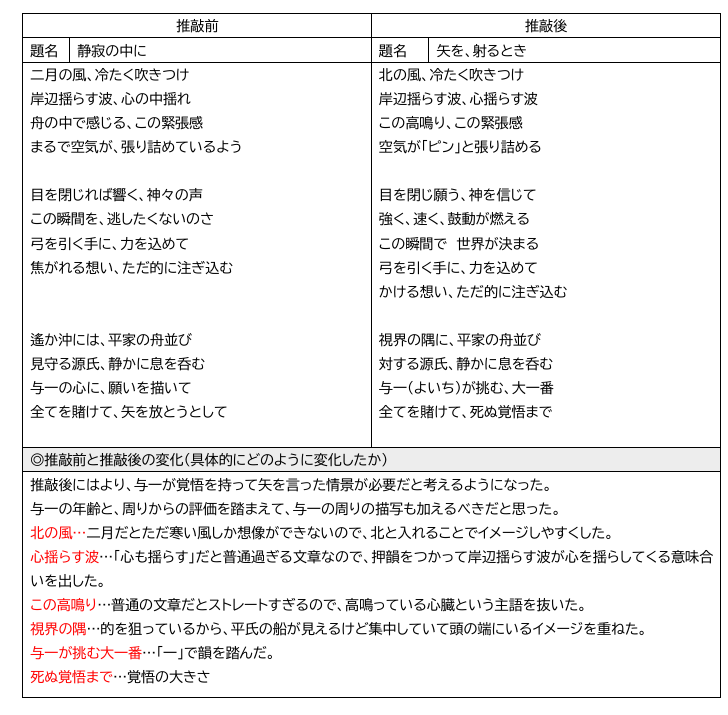

・アダプテーション(作詞)

原文の趣を保ちつつ、現代でも口ずさめる歌詞へ翻案しました。校内で使用しているAIツールを初稿作成の補助に用い、表現の特徴や内容と合致しているかを軸に必ず推敲を実施しました。

・アダプテーション(作曲)

完成した歌詞を生成AI「Suno AI」で楽曲化しました。生徒はジャンルやテンポを協議し、歌詞と旋律の親和性を検証しながら音源を完成させました。

・「平家物語リミックス」鑑賞会・振り返り

各自の楽曲を掲示板にアップロードし、クラス全員で鑑賞会を実施しました。相互評価と原文との照合を行い、読みの深まりを確認しました。

まとめ

本実践では、『平家物語』の韻律や表現技法を生かしたアダプテーションを通して、生徒が古典固有のリズムを体験的に味わうことができました。

特に七五調や対句を意識した歌詞創作では、語の長短や語順の微調整が意味と響きをどう変えるかを肌で感じ取る姿が見られました。

また、生成AIを“たたき台”として活用したことで、初稿と推敲稿の差異が可視化され、生徒は「AIを鵜呑みにしない」という情報活用についても意識できました。

以上より、アダプテーションは旧来のリライトだけでなくICTを活用することで様々な言語活動を実施することができます。

関連リンク

廣瀨 紘太郎(ひろせ こうたろう)

千代田区立九段中等教育学校

「活動あって学びあり」をモットーに、日々研究を重ねています。特に国語科教育では、アダプテーション(翻案)の手法を取り入れた授業を実践し、生徒の深い学びを目指しています。

教科の枠を超えて、多様な視点からものごとを捉え、表面的なことだけでなく、その背後にある本質に迫ることを大切にしながらよりよい教育のあり方を皆さんとともに探究していきたいです。

同じテーマの執筆者

-

京都教育大学付属桃山小学校

-

福岡工業大学附属城東高等学校 教務主任

-

北海道札幌養護学校 教諭

-

元徳島県立新野高等学校 教諭

-

栃木県河内郡上三川町立明治小学校 教諭

-

京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪市立放出小学校 教諭

-

長野県公立小学校非常勤講師

-

浦安市立美浜北小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

埼玉県公立小学校

-

花園中学高等学校 社会科教諭

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望