校内研修の様子~指導案作り研修会~

今回は、夏休みの前半に行った校内研修の様子を一部紹介させていただきます。

内容は、「指導案書き方研修」です。

明石市立鳥羽小学校 教諭 友弘 敬之

きっかけ

私がこの夏休みに「指導案書き方研修」を企画したきっかけは2つあります。

1つ目は、先輩方からの若手教員を心配する声です。本校は「対話」を軸とした校内研究と掲げて、指導案作りや一人一回の研究授業を廃止しました。空いた時間は「総合的な学習の時間」と「生活科」の年間カリキュラムの作成に活用しています(その様子はまた後日紹介できればと思います)。しかし、指導案を作成する機会がなくなったため、「若い先生が別の学校へ異動したときに困らないかな」という指摘がありました。私は「確かに少し心配だな」と感じ、研修を実施しようと考えました。

2つ目は、昨年度の経験です。任意で全体授業公開会を実施した際、新任の若手教員が実践に手を挙げてくれました。その先生と指導案を作る過程で「授業の行い方」や「教材の作り方」を学んでいる様子が見られました。この経験から、今年度は研修という形で実施しようと決めたわけです。

研修の実際

研修の計画

今回の研修は、60分を3つのパートに分けて実施しました。

最初の20分は、指導案の概要についての説明です。中盤の20分は、A先生を中心にみんなで質問をしあい、対話を用いて内容を形成していく時間です。最後の20分は、二人一組になって、お互いに対話をし、指導案を作成する時間としました。

研修の序盤

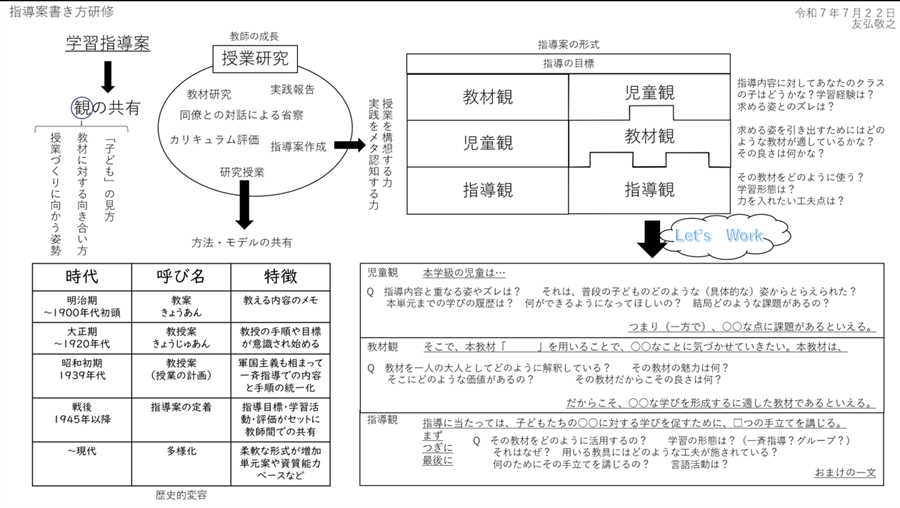

研修の序盤は、指導案の概要について説明しました。教育現場では「授業研究」や「研究授業」など、似たような意味合いの専門用語が普通に使われます。しかし、その枠組みを整理することで、普段行っていることの最上位の目的を意識できると考えました。それは「教師としての成長」です。つまり、教材研究や同僚との対話、指導案作成といった授業研究を通して、教師として成長していくことこそが大切であると説明しました。また、「教案」から「指導案」へと名称が変遷してきた過程で移り変わってきた授業観や子ども観について紹介しました。

研修の中盤

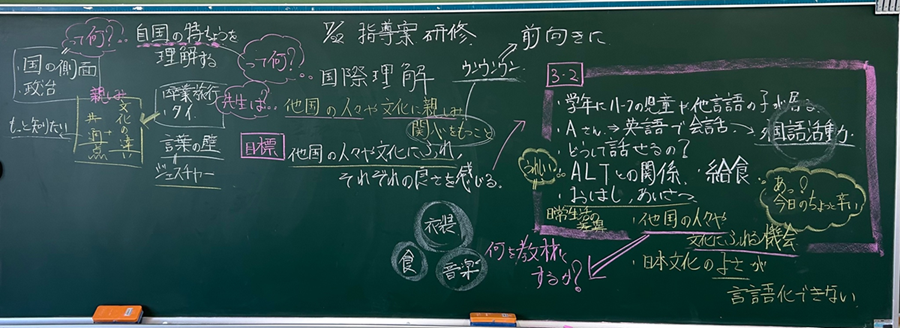

研修の中盤では、A先生に様々な質問をすることで、授業のイメージを引き出しながら指導案作成のモデリングを行いました。今回は、道徳科の「国際理解」を内容項目とした学習場面での指導案を作成しました。その時の対話の一部を以下に紹介します。

私:A先生が考える「国際理解」って何でしょう?

A先生:自国の特徴を理解するってことでしょうか。

私:自国の特徴って?

A先生:国の側面とか?政治とか。

ーここで学習指導要領を提示しました。

B先生:指導要領には「他国の人々や文化に親しみ関心をもつこと」って書いてありますよ!

私:A先生は他国の人々や文化に親しみを持っていますか?

A先生:卒業旅行でタイに行き、文化の違いや共通点を感じて、「もっと知りたい」と思うようになりました。

私:関心を持つってどういうことだとおもいますか?

A先生:相手に向き合って考えていくことかなと思います。

ーこうして生まれた目標案

B先生:「他国の人々や文化に触れそれぞれの良さを感じる」っていうのはどうでしょう!

全員:それいいね!

私:目標を作ることは、学習づくりに大切です。指導要領を引用したとしても、その言葉の意味について授業者が語れないと良い授業は作れません。今回は、しっかりと語れる目標になりましたね。

ーさらに、クラスの実態と照らし合わせて課題を整理しました。

C先生:他国の人々や文化に触れる機会が少ない。

A先生:日本の良さをうまく言語化できないところも課題です。

私:では、何を教材とすれば「他国の文化に触れ」て、さらに「それぞれの良さ」を感じることができるのでしょうか…?

A先生:うーん…他国の文化ですか。

私:ここで初めて「教科書」が登場します。もし教科書の中に適切な教材がなければ、他学年のものや、ほかの出版社、身近な資料でもいいです。図工科のF先生なら、何を教材としますか?

F先生:衣装ですね。いろいろな文様や手触りの違う衣装を用意してあげたいです。

私:良い視点です。もう少し詳しく教えてください。

F先生:衣装には、文化の違いが出ます。「派手」な色が多い文化もあれば「パステル」のような淡い色彩もある。実際に見たり、触ったりすると、文化の違いを肌で感じられるかなと思います。

A先生:それは楽しそうですね!本当にやってみたくなります。

研修の後半

今回は時間の都合で、一人ひとりが指導案を作成する時間まで持てませんでした。

研修後の様子

研修が終わり、参加した先生方に感想を伺いました。

A先生:実際に「国際理解」の授業を2学期にやりたくなりました。目標がしっかり決まると、それに合った教材を選べるので授業を考えるのが楽しくなりそうです。

B先生:指導案を書く意味がよくわかって、私の中でしっくりきました。また、授業にはいろいろな方法があって楽しいなと思いました。

C先生:今まで、「研究授業があるから書かないといけない」と、指導案を書くことに後ろ向きな気持ちもあったけど、指導案を作る中で授業づくりができるとわかってよかったです。

指導案作成が単なるプラスアルファの業務ではなく、自身の実践を振り返り、授業を具体的にイメージし、子どもの実態に合わせた教材を検討できる力の成長につながる意識がもてたと感じています。

今後は、実際に作成した指導案をお互いに読みあい、「指導案への赤の入れ方」も研修の中で行ってみたいと考えています。

ぜひ、皆さんの学校でも「指導案作り」を通した「学習づくり」の研修会を実施してみてください。

友弘 敬之(ともひろ たかゆき)

明石市立鳥羽小学校 教諭

「単元学習」をテーマに学び続けてきました。その中で、「学習デザイン」「実の場」「問い」と、興味を広げてきました。今は「そもそも学びってなんだろう?」という問いと向き合っています。それは、子どもの学びだけではなく、教師としての、また大人としての学びも含みます。この学びの場を通して、私の問いを解決していきたいです。

同じテーマの執筆者

-

兵庫県神戸市立桜の宮小学校 特別支援教育士スーパーバイザー(S.E.N.S-SV)

-

京都教育大学附属桃山小学校 教諭

-

さいたま市立植竹小学校 教諭・NIE担当

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪府公立小学校 主幹教諭・大阪府小学校国語科教育研究会 研究部長

-

戸田市立戸田第二小学校 教諭・日本授業UD学会埼玉支部代表

-

旭川市立大学短期大学部 准教授

-

小平市立小平第五中学校 主幹教諭

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

明石市立高丘西小学校 教諭

-

木更津市立鎌足小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

愛知県公立中学校勤務

-

大阪大谷大学 教育学部 教授

-

神奈川県公立小学校勤務

-

寝屋川市立小学校

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

静岡大学大学院教育学研究科特任教授

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

大阪府泉大津市立条南小学校

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望