今日からできる振り返りのススメ!指導と評価の一体化をめざして

少しかっこいいタイトルにしましたが、皆さんは学習の振り返りをどのようにおこなっていますか?

児童の振り返りを生かすと授業力の向上にもつながります。まだやったことがない方必見です!

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭 神保 勇児

振り返りとは?

振り返りとは、児童が学習を振り返ってノートあるいは学習カードに記録するものです。学習感想ともいいます。算数では、算数日記などといいます。なぜ、振り返りをするのかというと、児童の振り返りは先生の授業を振り返り、次の指導に生かすことができからです。

例えば、教材研究をするときに、本時の学習を理解できた児童が書くであろう理想的な振り返りを考えます。そして、授業をした後の児童の振り返りと照らし合わせるのです。

もし、児童が「楽しかった」「面白かった」とだけ書いてあるなら、それは必ずしも授業を理解しているとは限りません。何ができて楽しかったのか、どんなことがわかって面白かったのかを具体的にわからないからです。

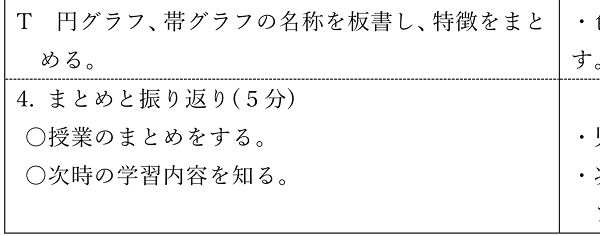

図1を見てみましょう。これは、児童の振り返りのない指導案です。教材研究をするときに、児童の理想的な児童の振り返りを予想していません。ですから、授業後に児童に振り返りを書かせても、どのように理解しているのかを判別することができません。

振り返りのある指導案

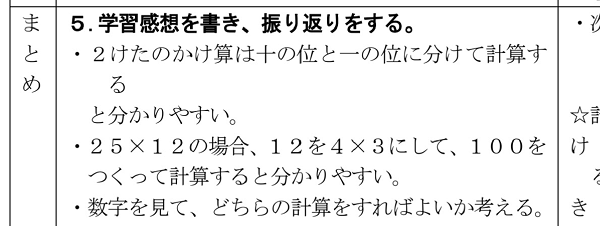

次に図2を見てみましょう。これは、児童の振り返りのある指導案です。

教材研究をするときに、児童の学習感想を予想しています。授業後に児童に振り返りを書かせたものと比べることができます。予想したものが多ければ、授業はうまくいったと判断できます。

もし、予想したものが少ない場合、授業がうまくいっていなかったと考えることができます。原因は問題そのものなのか、発問なのか、あるいは児童の既習事項が問題なのかなど指導しかたについて振り返ることができます。

ここでお伝えしたいのは、「毎時間指導案をつくって、児童の振り返りを書きましょう」ということではありません。

教材研究をするときに、「本時の学習を理解できた児童が書くであろう理想的な振り返りを考えましょう」ということです。全てをやらなくても、ちょっとしたことを変えることで、授業力はアップしていきます。

今回のお話はいかがでしたか?

この内容は、授業スキルアップ研究会 でも扱っています。また、授業に関する内容は、『子供がなぜか話したくなる 算数ファシリテーション入門』 (東洋館出版社)や『学び合いコーディネートスキル60』 (明治図書)もぜひ参考にしてみてください。

関連リンク

神保 勇児(じんぼ ゆうじ)

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

2020年度はコロナウィルスでの休校期間でオンライン授業を多く行うことがありました。その時に得た、オンラインでも使える問題の見つけ方、子供の自力解決の見取り方、つぶやきの拾い方、発表検討のさせ方など紹介していきます。

「jimbochanのブログ」https://jimbochan.hatenablog.com/

同じテーマの執筆者

-

京都教育大学付属桃山小学校

-

立命館宇治中学校・高等学校 数学科教諭(高校3年学年主任・研究主任)

-

西宮市立総合教育センター 指導主事

-

名古屋市立御器所小学校 教諭

-

高知大学教育学部附属小学校

-

信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

沖縄県宮古島市立東小学校 教諭

-

東京都品川区立学校

-

岡山県赤磐市立桜が丘小学校 指導教諭

-

北海道旭川市立新富小学校 教諭

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

沖縄県那覇市立さつき小学校 教諭

-

花園中学高等学校 社会科教諭

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望