バックワードデザインが『豊かな評価』をもたらす!?

前回の記事の続きです。

前回の「バックワードデザインしてます。」の記事では、バックワードデザインの概要やメリット、指導者の意識改革について述べました。

今回はメリットについてもう少し詳しく述べたいと思います。

西宮市立総合教育センター 指導主事 羽渕 弘毅

「豊かな授業、貧弱な評価」?

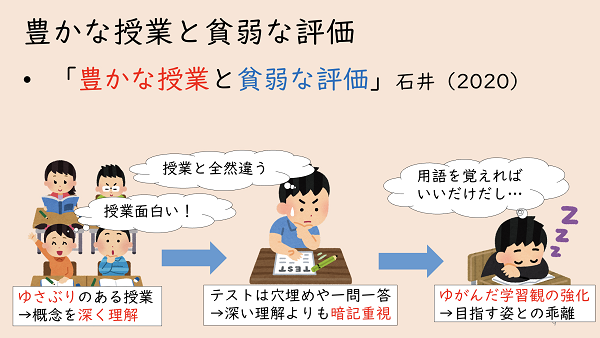

バックワードデザインの大きなメリットは学校教育の大きな問題点である「豊かな授業、貧弱な評価」(石井 2020)を変えるだと考えています。

本当にあった?こわい話

これは読まれている方も体験されたことはないでしょうか?

単元の導入や展開の授業は児童を惹きつけるような工夫を凝らすものの、単元の終末は「どれだけの知識を暗記しているか」を問うだけになってしまっている単元構成…。この流れも参考資料より図解をしました。

テストを終わらすというゴールではなく、バックワードデザインによって、到達目標を明確にすべきです。そして、「豊かな授業、豊かな評価」につながるような単元づくりを目指したいですね。

学びが変わってきている

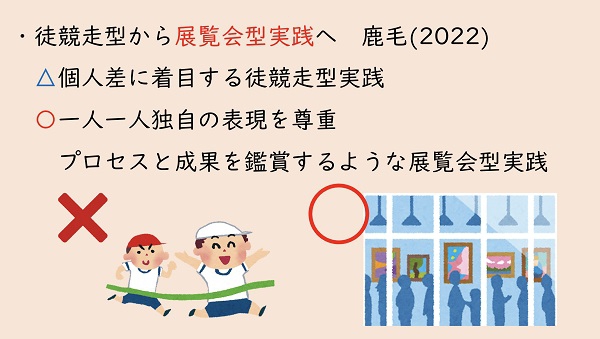

鹿毛(2022)では、学校教育における教育実践が徒競走型から展覧会型へと変える必要があると述べてあります。

つまり、従来のような個人差に着目する徒競走型実践よりも一人一人の独自の表現を尊重したり、プロセスと成果を鑑賞したりするような展覧会型実践が求められているのです。

評価の目的は「子どもの力を伸ばすため」です。それが「差をつけるための評価」にならないように気をつけたいですね。

意外な?今後の課題

指導者にとっては、「豊かな評価」については今後の大きな課題です。業務改善をねらって、業社テストを購入している学校が多くなっていることを耳にします。もちろん、それが悪いことではありません。しかし、使い方については気をつけることがあります。ペーパーテストに評価を委ねるばかりでは、ペーパーテストを終えることがゴールとなったり、本来目指すべき力と違うものを指導や評価してしまったりすることにつながる可能性もあります。

4月のはじめにゆっくりと学年で話もできず、教材購入することが多く、買ってしまうと最後まで使い切らないといけなくなり、採点という業務に追われる…。「子どもたちを伸ばすため」ではなく、「テストを終わらせる」ための指導と評価が増えてしまうという悪循環が生まれる…。少しずつでも、ペーパーテストに頼りすぎない評価方法、子どもたち伸ばすための評価課題や方法を検討していくべきです。

勤務校でもパフォーマンス課題を用いて、児童の学びと生活がつながるようなホンモノの課題を出されている方が増えていることを嬉しく思います。

パフォーマンス課題は評価課題であると同時に児童にとっては学習課題でもあります。それらに取り組むことで児童に力がつくような評価課題、学習課題をバックワードデザインで考えてみませんか?

羽渕 弘毅(はぶち こうき)

西宮市立総合教育センター 指導主事

専門は英語教育学、学習評価、ICT活用。高等学校や小学校での勤務経験を経て、現職。これまで文部科学省指定の英語教育強化地域拠点事業での公開授業や全国での実践・研究発表を行っている。働きながらの大学院生活(関西大学大学院外国語教育学研究科博士課程前期)を終え、「これからの教育の在り方」を探求中。自称、教育界きってのオリックスファン。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望