バックワードデザインしてます。

ある発表や校内研修のお手伝いをきっかけに本校がどんな研究をしているか尋ねられることが多くなってきました。

そこで今回は、本校が取り組んでいる校内研究のテーマを紹介したいと思います。

西宮市立総合教育センター 指導主事 羽渕 弘毅

バックワードデザイン?

本校の研究の柱はバックワードデザインです。

真新しい言葉ではなく、外国語科の授業づくりにおいては重視されてきた単元(授業)の作り方の一つです。

その考え方を外国語科だけではなく、全教科・教育活動に活かしていこうというのが大きな狙いです。

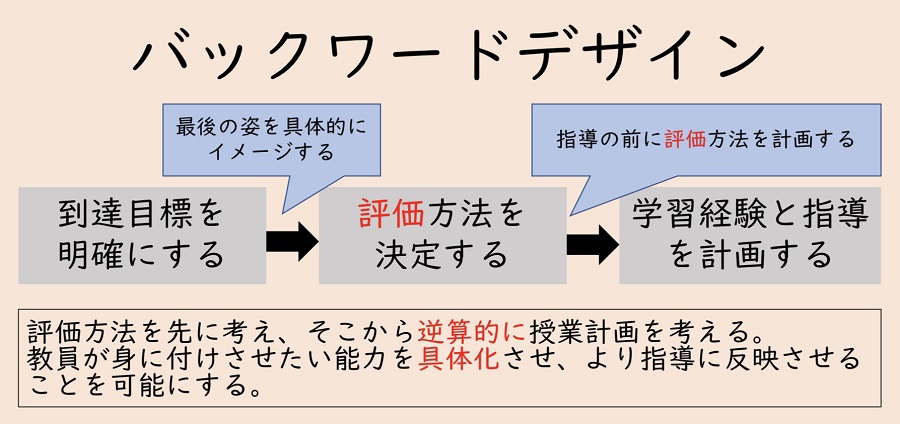

バックワードデザインとは、図の通りです。

※奥村(2021)をもとに作成

理解をもたらすカリキュラム設計とは?①ー「逆向き設計」論とは何か?ー

指導(単元)を始める前に以下のことを考えていこうという枠組みの提案です。

・最後の姿を具体的に決めること

・その姿を評価(確認)するための方法を決めること

・指導計画を立てる

指導者はどうしても教えないといけないもの(教科書など)があれば、「どう教えようか?」(指導計画)を先に考えてしまいがちです。

そこをグッと我慢して、最後のゴール、育てたい姿を考えてから最後に指導計画を考えていこうという取り組みです。

バックワードデザインのメリット

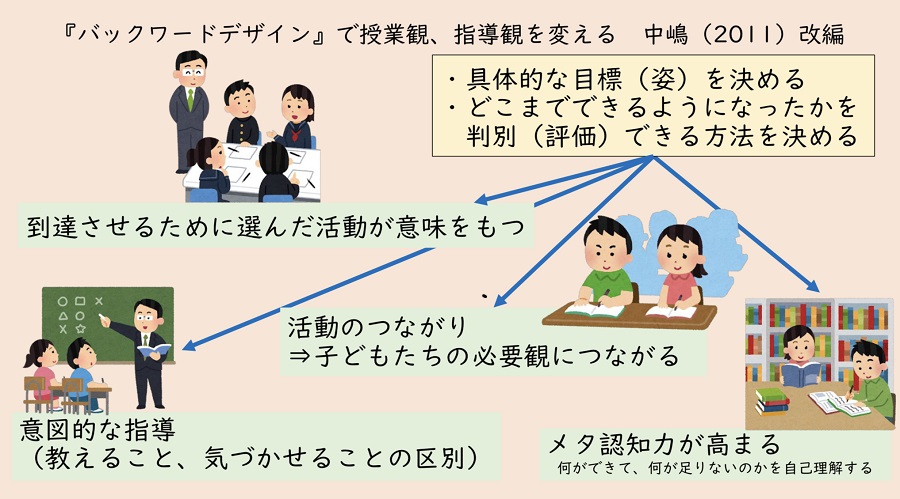

バックワードデザインのメリットとして、図のようにまとめました。

※中嶋(2011)をもとに作成

英語教育東京フォーラム(2011.5.07)/NPO法人教育情報プロジェクト

指導者だけではなく、児童生徒へのメリットも大きいと考えられます。

特に指導者があらかじめ最後のゴール(姿)を明確にもち、児童生徒がそのゴールを共有することができれば、児童生徒のメタ認知を高めるきっかけになるはずです。

バックワードデザインは難しくない?

改めて考えてみると、実は普段の授業からやっていることに気づくはずです。

授業には「めあて」があって、それを達成するために活動をして、達成度を確認するための活動を入れる…。

とは言っても、すぐに慣れる、自由自在に扱えることは難しいかもしれません。

長い目で我々指導者の意識改革がまずは必要なのかもしれません。

(次回へ続く…?)

羽渕 弘毅(はぶち こうき)

西宮市立総合教育センター 指導主事

専門は英語教育学、学習評価、ICT活用。高等学校や小学校での勤務経験を経て、現職。これまで文部科学省指定の英語教育強化地域拠点事業での公開授業や全国での実践・研究発表を行っている。働きながらの大学院生活(関西大学大学院外国語教育学研究科博士課程前期)を終え、「これからの教育の在り方」を探求中。自称、教育界きってのオリックスファン。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望