北海道の子どもの体力の現状

スポーツ庁では、2012年度(平成20年度)から2021年度(令和3年度)までの全国体力・運動能力、運動習慣等調査(新体力テスト)の都道府県別集計が掲載されています。

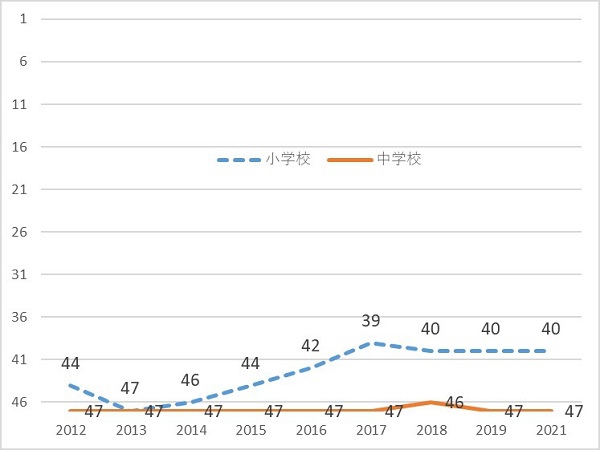

その各年度の男女の体力合計点を足したものを都道府県の体力合計点とし、年度ごとに都道府県別ランキングを計算しました。

それをまとめ、北海道の順位だけを抽出すると表1(スポーツ庁の調査結果をもとに筆者作成)になります。

ただし、2011年度(平成23年度)と2020年度(令和2年度)は全国体力・運動能力、運動習慣等調査が行われず、記録がないため除外しています。

見てわかる通り、小学生は最下位から脱却はしたものの、依然として40位の低水準で頭打ちとなっています。

中学生に至っては完全最下位となってしまっています。

その原因は

3年過ごしてみて、この原因の一つとして考えていることは、雪の多い冬の期間の過ごし方だと思っています。しかし私はそこにチャンスがあると思っています。

雪が積もっているところで遊ぶと、自然と脚を上げ、「もも上げ」のような動作で遊んだり移動したりします。実はこの動作は、運動能力を高める筋肉である「腸腰筋」にアプローチする動作です。国を代表するようなトップアスリートでも走力を上げるために、坂道ダッシュや大股での階段上りなどで「もも上げ」の動作を取り入れたトレーニングをし、腸腰筋を鍛えるようにしています。そのため世界のトップアスリートは、この腸腰筋がとても発達しています。

雪遊びはこのような効果があります。しかし保育者や教員たちは整備したところで遊ばせようとするか、外に出さないかのどちらかを取りがちです。

また公園は雪捨て場となって全く立ち入りできなくなります。そのため雪のシーズンは戸外で子どもをほとんど見ることはないです。

多分このような現状が変わるだけでも、かなり改善されると思います。大人が良かれと思って手をかけていることが、実は壊してしまっていることもあります。

最後に

-20度になることも多く、戸外遊びすらできなくなるため、絶対毎日外遊びするようにとはなかなか言えません。体育の研究者としていろいろと考えていますが、自然遊びや戸外遊びには勝てないと思っています。

いろいろなところで自然回帰が言われていますが、遊びにおいても同じだと感じています。

関連リンク

赤堀 達也(あかほり たつや)

旭川市立大学短期大学部 准教授・北海道教育大学旭川校女子バスケットボールヘッドコーチ

これまで幼児・小学生・中学生・高校生・大学生と全年代の体育・スポーツ・部活動指導してきた経験から、子どもの神経に着目したスポーツパフォーマンス向上を図る研究を行う。

同じテーマの執筆者

-

倉敷市立連島南小学校 教諭

-

前 山形県立米沢工業高等学校 定時制教諭

山形県立米沢東高等学校 教諭 -

近畿大学 語学教育センター 准教授

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

東京福祉大学 国際交流センター 特任講師

-

静岡大学教育学部附属浜松小学校 教諭

-

兵庫県立兵庫工業高等学校 学校心理士 教諭

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

愛知県公立中学校勤務

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

静岡大学大学院教育学研究科特任教授

-

明石市立鳥羽小学校 教諭

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

ボーズマン・モンテッソーリ保育士

-

神奈川県立伊勢原高等学校 教諭

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望