苦手意識を作らない運動遊び的な体育の必要性 ~今後予想される子どもの体力から~

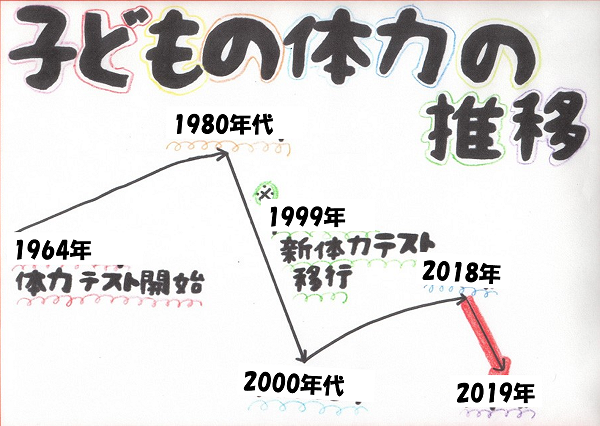

子どもの体力低下が長きにわたり問題となっています。 まずは体力テストに見る子どもの体力の推移を簡単に説明すると...

旭川市立大学短期大学部 准教授 赤堀 達也

これまでの子どもの体力の推移

画像はオリジナル制作の資料です

1964年に始まった体力テストですが、1980年代に最高水準となるまでは徐々に向上していきました。しかし1990年代に急降下し、2000年代には最低水準となってしまいました。その後は少しずつ改善されてはきましたが、未だに1980年代の水準には届いていません。

そのような中、コロナ禍に陥る2019年度の新体力テストでは低下してしまいました。その後にコロナ禍に入ってしまったため、現在の状況はかなり厳しいことが予想されます。普通であれば低下することなく、少しずつ向上していくべきものです。

一体何が起きているのでしょうか?

体力低下時代に関する調査

私が2010年代後半に行った研究で、横浜に通う保育者養成校の学生約200名を対象に、運動に対する苦手意識と将来に幼児体育指導の希望の有無について調査したものがあります。

運動に対する苦手意識については、運動が「とても得意」「どちらかと言うと得意」「どちらかと言うと苦手」「とても苦手」の選択肢を用意し、幼児体育指導の希望に有無については、幼児体育指導を「是非やりたい」「どちらかと言うとやりたい」「どちらかと言うとやりたくない」「絶対やりたくない」の選択肢を用意して行いました。

苦手意識については「どちらかと言うと苦手」「とても苦手」と答えた学生が45%近くに迫り、幼児体育指導については「どちらかと言うとやりたくない」「絶対やりたくない」と答えた学生は、ほぼ50%となり、また運動に対する苦手意識と幼児体育指導を行いたくない心理は相関が見られました。

今後の子どもの体力の予想

私はこの結果をとても重大なことと捉えています。幼児期という人間の基礎となる時期に携わる人間が、運動に対して苦手意識を持っており、幼児体育指導にあまり関わりたくない傾向にあります。つまり無意識的に子どもたちを運動から遠ざけてしまうのではないかという懸念があるということです。

実は再び体力低下に転じてしまった2019年頃は子どもの体力低下が最低水準だった頃の子どもたちが教職や保育職に就いたぐらいの年と一致します。今後、よほど意識して教育や保育の中に運動を取り込むようにしていかなければ、また日常的に取り組むようなシステムを構築していかなければ、日常の運動が当たり前ではなく育つ子どもが増えていっていしまうことになり、更なる体力低下問題に陥ってしまいます。全てこのことが原因とは言いませんが考慮はした方がいいとは思います。

新しい教育と新しい体育

幼児体育を研究する教員として様々な意味ある運動遊びを考案し提供していきたいと考えていますが、それでもそのような子どもたちが小学校・中学校に持ち上がって行くことは否めません。運動で遊び込めていない子どもたちが入ってきます。

そのことを分からないで同じように体育を行ってしまうと、教育効果が得られないばかりか、ケガにつながってしまいます。子どもに苦手と思わせない体育つまり運動遊び的な体育が、これからの時代に求められていきます。新学習指導要領へと移行していく過程で、そのような背景を踏まえて準備していただけたらと思います。

赤堀 達也(あかほり たつや)

旭川市立大学短期大学部 准教授・北海道教育大学旭川校女子バスケットボールヘッドコーチ

これまで幼児・小学生・中学生・高校生・大学生と全年代の体育・スポーツ・部活動指導してきた経験から、子どもの神経に着目したスポーツパフォーマンス向上を図る研究を行う。

同じテーマの執筆者

-

倉敷市立連島南小学校 教諭

-

前 山形県立米沢工業高等学校 定時制教諭

山形県立米沢東高等学校 教諭 -

近畿大学 語学教育センター 准教授

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

東京福祉大学 国際交流センター 特任講師

-

静岡大学教育学部附属浜松小学校 教諭

-

兵庫県立兵庫工業高等学校 学校心理士 教諭

-

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

-

愛知県公立中学校勤務

-

鹿児島市立小山田小学校 教頭

-

静岡大学大学院教育学研究科特任教授

-

明石市立鳥羽小学校 教諭

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

ボーズマン・モンテッソーリ保育士

-

神奈川県立伊勢原高等学校 教諭

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望