2020.12.04

給食じゃんけんにまつわる割合の話

5年生で学習する算数の単元で最難関と言われる「割合」。

名古屋市立御器所小学校 教諭 松田 翔伍

なぜ、給食じゃんけんか?

給食じゃんけんという言葉は一般的ではないので、定義しておきます。給食の時間に余ったおかずやデザートをおかわりする権利を獲得するために行うじゃんけんを、「給食じゃんけん」とします。

ある日、魚のフリッターが4個余りました。私が「魚のフリッターが4個残っています。ほしい人は手をあげて」と呼び掛けると、8人が挙手。「8人手をあげてるね。もらえる人は4人ね」と言いました。すると、近くに座って給食を食べていたユウナさんが、「半分」とつぶやいたのです。ここからが面白い。普段は、先生対子どもたちで行う王様じゃんけんをしますが、この日は子どもたちだけで行うじゃんけんをやらせてみました。8人一斉にじゃんけんをしたらなかなか勝負が決まらないわけです。ここである子が「2人組になってじゃんけんしよう」と提案しました。ある子が聞き漏らしたらしく、「ん?」と聞き返しました。「2人組作って、勝った人がもらえばいいよ」と、それに応えます。8人中4人がもらえる状況と、2人中1人がもらえる状況を同じとみているのです。私は、この様子を見た時に、もらえやすさを数値化していく学習を仕組むことで割合の学習ができると考えたのです。

確かに、希望者の半分がもらえるという特殊な状況でした。しかし、この例は、子どもたちが割合の概念を日常で使っている好例と言えるのではないでしょうか?

ある日、魚のフリッターが4個余りました。私が「魚のフリッターが4個残っています。ほしい人は手をあげて」と呼び掛けると、8人が挙手。「8人手をあげてるね。もらえる人は4人ね」と言いました。すると、近くに座って給食を食べていたユウナさんが、「半分」とつぶやいたのです。ここからが面白い。普段は、先生対子どもたちで行う王様じゃんけんをしますが、この日は子どもたちだけで行うじゃんけんをやらせてみました。8人一斉にじゃんけんをしたらなかなか勝負が決まらないわけです。ここである子が「2人組になってじゃんけんしよう」と提案しました。ある子が聞き漏らしたらしく、「ん?」と聞き返しました。「2人組作って、勝った人がもらえばいいよ」と、それに応えます。8人中4人がもらえる状況と、2人中1人がもらえる状況を同じとみているのです。私は、この様子を見た時に、もらえやすさを数値化していく学習を仕組むことで割合の学習ができると考えたのです。

確かに、希望者の半分がもらえるという特殊な状況でした。しかし、この例は、子どもたちが割合の概念を日常で使っている好例と言えるのではないでしょうか?

日常との結び付きについて

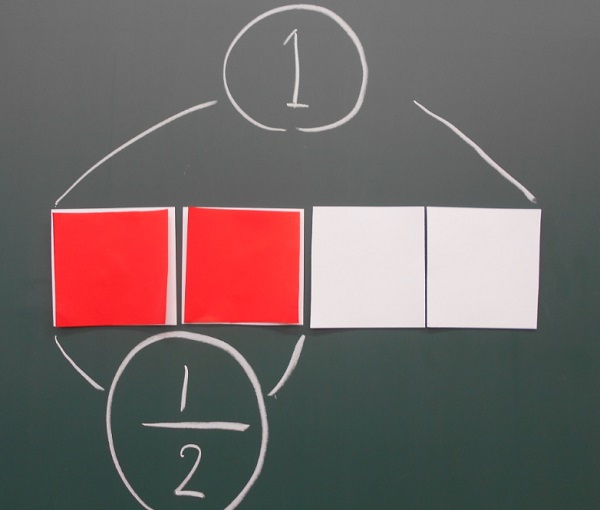

給食じゃんけんの教材化の利点について述べます。割合の学習では、同じ割合を見出すことで、理解が深まると言われています。例えば、28人のうち14人が一輪車に乗れる集団と、56人中28人が一輪車に乗れる集団を比べる時に、どちらも全体の1/2の人が一輪車に乗れるため、同じ習得率と判断できるようにすることが大切です。つまり、比例関係が成り立てば、同質のものであることを、子ども自身の言葉で説明できるようにしたいのです。先ほどのじゃんけんの例では、「2人のうち1人がもらえる」ということを、日常の経験をベースに理解することができると考えました。

指導上のひと工夫

給食じゃんけんの代わりに使うくじ

くじを並べて図を連想

実際にどのような授業になったのか? それは次回、報告したいと思います。

松田 翔伍(まつだ しょうご)

名古屋市立御器所小学校 教諭

すべての子が考える楽しさを味わえる算数学習を目指し、面白い問題の開発や指導法、子どもとの関わり方について毎日考えています。「できる」「分かる」だけではない、「楽しい」算数授業について私と一緒に考えてみませんか?未来を生きる子どもたちの笑顔のために。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望