2020.05.01

算数、きらいじゃなかったの?「見えない同じ」で定番教材をアレンジ!

前回の記事では、算数の学習で考える楽しさを味わわせるために、「見えない同じ」という視点を持つといいのではないかと提案しました。今回は、算数の定番教材も「見えない同じ」を視点にしてアレンジしたら、子どもが楽しんで追究したという事例を紹介します。研究授業の定番教材。4年「面積」のL字型の図形の面積を求め方の学習です。

名古屋市立御器所小学校 教諭 松田 翔伍

「算数、きらい」と言っていたはずなのに

授業が終わっても止まない追究

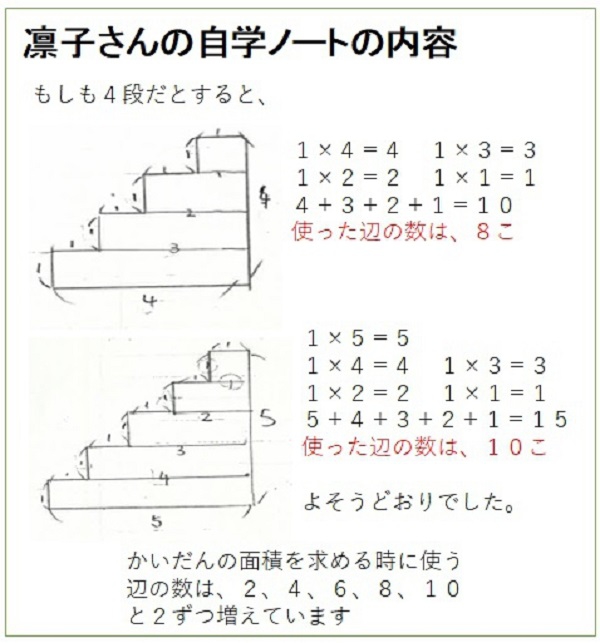

家庭学習で取り組んだノート

嫌いなら、自分から進んで取り組むことはしません。自分から進んで取り組む姿から、この瞬間だけでも考える楽しさを味わっていると見取ることができます。この面積の授業も「見えない同じ」を視点として取り組んだものです。では、詳しく授業の様子をお伝えしていきます。

使う辺の数はいくつ?「見えない同じ」に着目させる発問の工夫

定番のL字型

面積を求めるためには、どの辺の長さを使いますか。なるべく少ない数の辺を使いましょう。

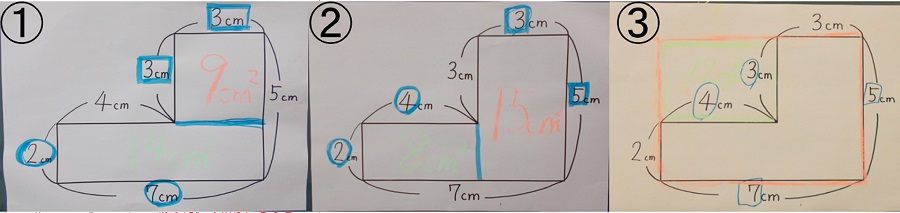

多くの授業では、このL字型の面積の求め方を考えることを課題としています。私は、上のように問い掛け、一人一人に図形が印刷されたプリントを配付しました。図形には、それぞれの辺の長さを記しておき、面積を求めるのに使った辺に印を付けるように約束しました。自分で考える時間をとった後で、次の3つの考え方(使った辺に〇印)を共有しました。共有には時間を使いましたが、ここでは省略します。

「見えない同じ」を発見する

L字型の面積の求め方を考える

次に、「結局、使った辺の数が一番少ないのはどの方法ですか」と改めて全体に問い掛けて、「面積を求める際に使った辺の数」という数学的な見方に焦点をあてました。すると、凛子さんが「同じ」とつぶやきました。それを聞いた周りの子は、「本当だ」、「全部同じだ!」と発言し、使う辺がすべて4つになることに気付きました。そこで、私は、「すごいですね!これは奇跡です!」と、大げさにとぼけてみました。すると、「いや、何か理由がありそうだ……」とつぶやきが聞こえてきました。

しばらく、沈黙。熟考している空気が流れていました。

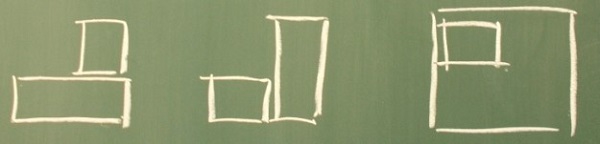

ある子の口から、「掛け算は、2つあるね」と式に着目する発言が出ました。長方形の面積を求める式は、掛け算が1つ。今回のL字型は全部2つの掛け算の式で求めることができていました。式の数に着目した子たちから「ああ!」と感嘆の声が漏れました。ここで、使う辺がすべて4つになる理由を班で話し合わせました。「長方形の時は2つの辺を使っている」「今回は長方形が2つあるから、4つの辺を使っている」と話し合っています。使う辺がすべて4つという「見えない同じ」を発見することができたことが、生き生きと話す姿から伝わってきました。

長方形の足し算・引き算だ!

板書で視覚化

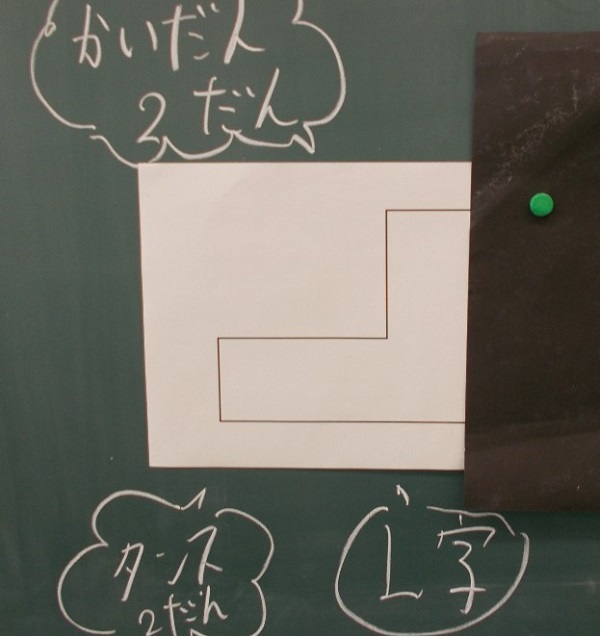

最後に、3段の階段の形を提示しました。

この図形は、いくつの辺を使うと思う?

このように問い掛けて、辺の数を予想させました。「2、4ときたから6つじゃないかな?」などと、一人一人が予想して授業を終えました。

そして、冒頭の凛子さんの自学ノートの取り組みです。定番教材でも「見えない同じ」に着目させようとこちらが意図していると、子どもたちの追究意欲に火がつくことがあることを、この事例から学びました。加えると、使う辺の数に着目させるというアイデアは、新算数教育研究会名誉会長の片桐重男先生の著書(片桐重男『名著復刻 問題解決過程と発問分析』明治図書、2017)と、小学校教諭・桑原麻里先生の実践(桑原麻里『教育研究2018 11月号』pp.56-59に掲載)から学び、アレンジしました。

次回は、他学年の定番教材を例にもう少し「見えない同じ」の可能性について述べていきます。

コロナ自粛でストレスが溜まっていると思います。今は力を溜める時。一緒に乗り切っていきましょう。

松田 翔伍(まつだ しょうご)

名古屋市立御器所小学校 教諭

すべての子が考える楽しさを味わえる算数学習を目指し、面白い問題の開発や指導法、子どもとの関わり方について毎日考えています。「できる」「分かる」だけではない、「楽しい」算数授業について私と一緒に考えてみませんか?未来を生きる子どもたちの笑顔のために。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望