通級による指導における語彙指導の方向性

ことばの教室には、言語発達の遅れのある児童が多く通級しています。言語発達の遅れのある児童の中核的な問題のひとつに、理解・表出できる語彙の少なさが挙げられます。ことばの教室でも盛んに言語発達が遅れている児童に対して語彙指導が行われていますが、どのような方向で語彙指導を行うかを意識している先生はあまり多くないように感じられます。そこで、今回の記事では、私なりの語彙指導の方向性をまとめてみました。なお、今回の記事はことばの教室などの通級指導の教員を対象としたものですが、学級担任の先生方がクラスで指導する際の参考にもなればと思います。

福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士 髙橋 三郎

ことばの意味はどのように記憶の中に保存されているのか

以前、「読みの指導をするためには、そもそも人がどのように文字を読んでいるのかを知っておく必要がある」ということを書きましたが、語彙指導においても同様です。どのように言葉の意味が記憶の中に貯蔵されているのかを知ることが、効果的な語彙指導への近道となります。

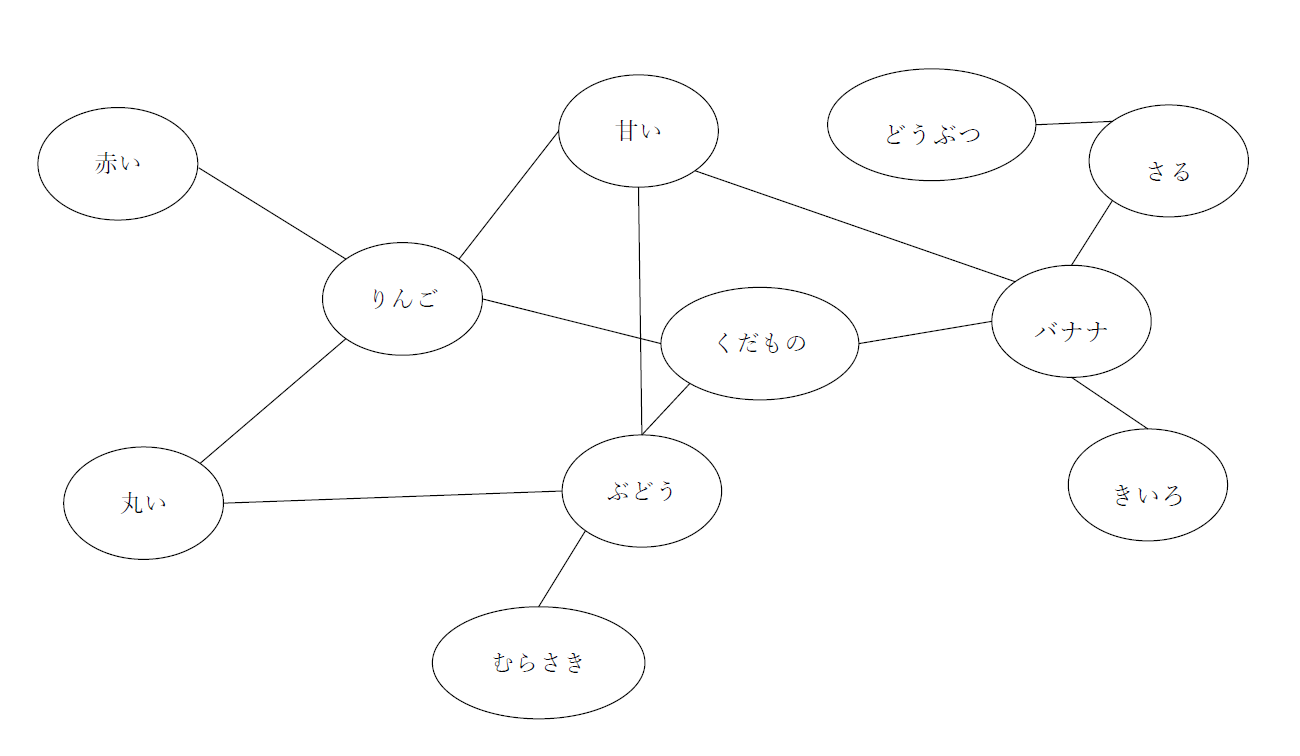

言葉の意味の記憶に関するモデルのうち、有名なものとして、Collins & Loftus (1975) による活性化拡散モデルがあります。このモデルでは言葉の意味をノード(図中の丸)、意味同士を繋ぐ関係をリンク(図中の丸と丸を繋ぐ線)と呼び、まるで蜘蛛の巣のように、言葉の意味同士がネットワークを形成していると仮定しています。図をもとに説明すると、「くだもの」「りんご」「ぶどう」「バナナ」といった丸がノード、それらの言葉を繋ぐ線がリンクにあたります。

語彙指導の方向性

活性化拡散モデルを発達的視点から考えると、言語発達の初期には、この意味のネットワークは十分に構築されておらず、ノードの数は少なく、ノードとノードを繋ぐリンクもか少ない状態であると想定できます。言語発達が進むにつれて、ノードやリンクの数が増え、ノードやリンクが密集した意味ネットワークになると考えられます。

このことを踏まえると「語彙が少ない」児童とは、何らかの原因によって、このような意味ネットワークが年齢相応に形成されていない児童と考えることができます。さらに、このことを念頭におくと、語彙指導とは、意味のネットワークの形成を促そうとする試みなのだと考えてよいと思います。

このように考えると、語彙指導には二つの方向性があると考えられます。

一つは、ノード(一つ一つの丸)を増やすというものです。これは、つまり「新しい言葉を覚える」ということです。

もう一つは、リンク(一つ一つの丸をつなぐ線)を増やすというものです。これは、「言葉と言葉の関連性を覚える」ということになります。一般に、語彙指導というと新しい言葉を覚えることに重点が置かれがちですが、意味のネットワークの拡充を図るには、新しい言葉を覚えるだけでなく、言葉と言葉の関係性の理解を深めることも非常に大切なのです。

では、具体的にはどのような指導が必要なのか

ここまで、意味ネットワークに関するモデル(活性化拡散モデル)とそれを踏まえた指導の方向性についてまとめました。では、具体的にどのような指導をするのか、どういった教材があるのか。それについては次回の記事にまとめたいと思います。お楽しみに。

髙橋 三郎(たかはし さぶろう)

福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士

大学院で博士号を取得し、現在はことばの教室で子供達と向き合う日々を過ごしています。言語障害や発達障害に関する知見や指導方法を様々な先生方と共有できたらと思います。

同じテーマの執筆者

-

特定非営利活動法人TISEC 理事

-

東京都立白鷺特別支援学校 中学部 教諭・自閉症スペクトラム支援士・早稲田大学大学院 教育学研究科 修士課程2年

-

東京都立南花畑特別支援学校 主任教諭・臨床発達心理士・自閉症スペクトラム支援士(standard)

-

富山県立富山視覚総合支援学校 教諭

-

北海道札幌養護学校 教諭

-

東京学芸大学教職大学院 准教授

-

東京都立城北特別支援学校 教諭・臨床発達心理士

-

福島県立あぶくま養護学校 教諭

-

東京都立港特別支援学校 教諭

-

京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会

-

信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭

-

在沖米軍基地内 公立アメリカンスクール 日本語日本文化教師

-

静岡市立中島小学校教諭・公認心理師

-

寝屋川市立小学校

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望