人はどうやって文字を「読む」のか

近年、学習障害(DSM-5における限局性学習症)がクローズアップされる場面がたびたび増えてきました。ことばの教室にも読み書きの苦手さをもつ児童が多く在籍しています。

ことばの教室の教員をやっていると、たびたび担任の先生や他の特別支援学級の先生方から、「読む指導ってどうやるの」「どうやれば読む速度が速くなるの?」等と質問されることがあります。ですが、読むことの指導を行うためには、そもそも人はどのように文字を読んでいるのかを理解できないと、読むことの苦手な児童の理解や支援には繋がりません。

そこで今回は、人がどのように文字を読んでいるのかに焦点をあててお話したいと思います。

(なお、今回の記事における「読む」とはreading aloud、すなわち文字を音声化する過程を言い、「読解(reading comprehension)」とは区別しますので、それを念頭に読んでください)

福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士 髙橋 三郎

二重経路モデル(Dual-route Model)

音韻ルートと語彙ルート

音韻ルートでは、日本語の音韻規則に基づいて、文字を一文字ずつ音声へと変換していきます。

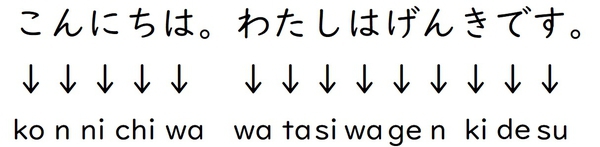

ここでは、下図のように、このルートでは「こ」という文字は [ko]、「ん」という文字は [n] という音へ…と一文字ずつ、文字に対応した音へと変換します。

イラスト:髙橋三郎

一般的に考えられる「文字を読むイメージ」は、この音韻ルートでの読みに一番近いと思います。

しかし、本当に人は文字を一文字、読むだけなのでしょうか。

常に文字を一文字ずつ音声へと変換して読むとなると、かなり時間はかかりますし、非効率です。実際には、人が文字を読む際には、文字を一文字ずつ読むだけでなく、もっと大雑把な読み方をしているようです。具体的に言うと、文字をまとまりで捉えて読むことも行っているようです。

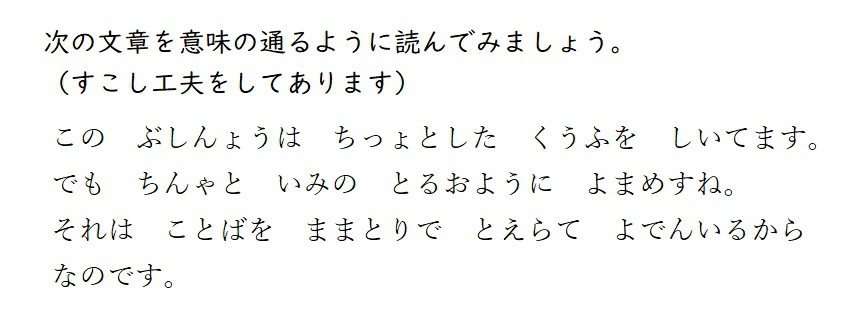

下の文章を読んでみましょう。

イラスト:髙橋三郎

どうですか?ちゃんと意味の通るように読めましたか?(なお、この文章はこちらのサイトの文章を参考に作成しました)

このような文章が読めるという事は、人は文字を一文字一文字読むだけでなく、文字をまとまりで捉える読み方も行っていることを示しています。

では、もし語彙ルートでの読みが苦手だとどうなるのでしょうか。

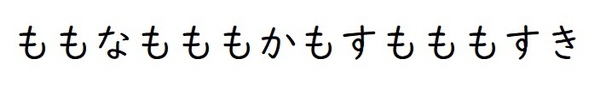

語彙ルートでの読みが苦手だと、ことばの切れ目と切れ目の境界が分からず、正しいイントネーションで読めなくなってしまします。下の文章を意味の通るように読んでみてください。

イラスト:髙橋三郎

どうですか?意味の通るように読めましたか?

この例文で用いたひらがなは「も」「な」「す」「か」「き」の5文字だけです。しかし、正しく意味を捉えて読むことは難しかったと思います。語彙ルートでの読みが苦手だと、こんなにも読むのが大変になってしまうのです。

ちなみに、この例文の答えは「ももな/も/ももか/も/すもも/も/すき」です。二人の女の子とスモモが好きな子のお話でした。

音韻ルートと語彙ルートどちらも大事。

ここまで読まれた読者の方は、「じゃあ、読む時には語彙ルートが一番大事なの?」「音韻ルートっていらないの?」と思われたかもしれません。もちろん、そんなことはありません。

語彙ルートと同様、音韻ルートもとても大切です。

なぜかというと、語彙ルートは、知っている単語しか扱うことができません。つまり、知っている単語しかまとまりで読むことはできません。

そこで知らない言葉を読む際には、文字を音声へと一文字ずつ変換する音韻ルートが大活躍します。

たとえば、「セントビンセントグレナディーン」(カリブ海の島国の名前)という言葉は馴染みがないと思いますが、こういった知らない言葉を読む時に音韻ルートが使われます。

なお、近年の読みの研究(Sambai et al., 2012 )によると、有意味語であっても最初は音韻ルートを使って読むこと、徐々に音韻ルートに加えて語彙ルートを使って素早く読めるようになることが示唆されています。

まとめ

今回の話をまとめますと、

- 人は文字を読む時には、音韻ルート(文字を1文字ずつ読むルート)と語彙ルート(単語をまとまりで捉えて読むルート)の両方を活用する。

- 音韻ルートも語彙ルートもどちらも大事である。

- 知らない言葉を読む時には音韻ルートを活用する(語彙ルートでは読めない)。

- 発達的には音韻ルート→語彙ルートの順に発達する可能性が示唆されている。

ということになります。

この二重経路モデルは、読みが苦手な児童のアセスメントを行う際にとても役立ちます。

つまり、読むのが苦手なお子さんがいたら、音韻ルートと語彙ルートの読みのどちらが苦手なのか(あるいは両方苦手なのか)を明らかにすることが大切です。

私の所属していることばの教室では、各種検査(STRAW-Rや特異的発達障害診断・治療のための実践ガイドライン)を用いて、どちらが苦手なのかをアセスメントしますが、検査等が無い通常学級の先生方でも、二重経路モデルを念頭に、児童の様子を見ていただくと良いです。その中で「この子は、ことばをまとまりで捉えて読むのが苦手なのかも」などと支援に繋がる手掛かりが見つかるかもしれません。

次回について

ここまで、読みのアセスメントのためには二重経路モデルを念頭におくと、とても役に立つという話をしました。

次回の記事では、音韻ルートや語彙ルートでの読みが苦手な子に対しての指導法について、お伝えできたらと思います。今回の記事は、読みの基礎的事項を扱ったという事もあり、エッセイというにはちょっと固めになってしまったので、次回からはもう少しゆるーく書きたいと思います。

髙橋 三郎(たかはし さぶろう)

福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士

大学院で博士号を取得し、現在はことばの教室で子供達と向き合う日々を過ごしています。言語障害や発達障害に関する知見や指導方法を様々な先生方と共有できたらと思います。

同じテーマの執筆者

-

特定非営利活動法人TISEC 理事

-

東京都立白鷺特別支援学校 中学部 教諭・自閉症スペクトラム支援士・早稲田大学大学院 教育学研究科 修士課程2年

-

東京都立南花畑特別支援学校 主任教諭・臨床発達心理士・自閉症スペクトラム支援士(standard)

-

富山県立富山視覚総合支援学校 教諭

-

北海道札幌養護学校 教諭

-

東京学芸大学教職大学院 准教授

-

東京都立城北特別支援学校 教諭・臨床発達心理士

-

福島県立あぶくま養護学校 教諭

-

東京都立港特別支援学校 教諭

-

京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会

-

信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭

-

在沖米軍基地内 公立アメリカンスクール 日本語日本文化教師

-

静岡市立中島小学校教諭・公認心理師

-

寝屋川市立小学校

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望